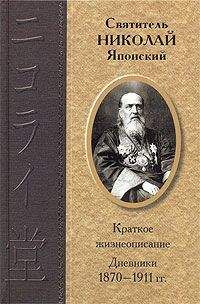

Николай Японский (Касаткин) - Дневники 1870-1911 гг.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Дневники 1870-1911 гг."

Описание и краткое содержание "Дневники 1870-1911 гг." читать бесплатно онлайн.

По благословению митрополита Токийского и всея Японии Даниила

«Когда я ехал туда, я много мечтал о своей Японии. Она рисовалась в моем воображении как невеста, поджидающая моего прихода с букетом в Руках. Вот пронесется в ее тьме весть о Христе, и все обновится... Тогда я был молод и не лишен воображения, которое рисовало мне толпы отовсюду Некающихся слушателей, а затем и последователей Слова Божия, раз это Последнее раздастся в Японской стране».

ISBN 978-5-7435-0274-9 . © ООО СПИФ «Библиополис», оформление, 2007

В 1872 году в Японии вновь начинаются гонения на христиан. В феврале в Сендае за принадлежность к христианству было арестовано и допрошено более 120 человек. В Хакодате поводом к гонениям послужил пасхальный перезвон, привлекший в церковь множество любопытствующих, чем не замедлили воспользоваться катехизаторы. Губернатор приказал арестовать всех катехизаторов, уволил с работы чиновников-христиан и закрыл типографию миссии. Савабе, занимавшийся катехизацией в Сендае, и Сакаи, находившийся в это время в Хакодате, вновь оказались в тюрьме. Их освобождение стало возможным только после обращения архимандрита Николая к высокопоставленным правительственным чиновникам Ивакура Томоми и Кидо Такаёси, которые, помимо прочего, известили его о том, что отношение японского правительства к христианству вот-вот должно измениться.

И эти изменения не заставили себя ждать. Уже 10 февраля 1873 года вышел указ, отменявший антихристианские законы.

«Признаки того, что Богу угодно просвещение Японии светом Евангелия, с каждым днем выясняются все более. Взгляните на этот молодой, кипучий народ. Он ли не достоин быть просвещенным светом Евангелия? С каждым днем ко всем миссионерам, в том числе и к русским, приходят новые люди, жаждущие знать о Христе. С каждым днем число новообращенных растет... Господь попустил нас испытать гонение, но неизбежная туча уже пронеслась мимо...»

Вскоре архимандриту Николаю удалось найти участок земли для будущей токийской миссии. Он принадлежал графу Тода и находился на холме Суругадай. 16 сентября (3 сентебря ст. ст.) 1873 года он перебрался на этот участок, открыв здесь школу русского языка и катехизаторскую школу, в которых он сам и преподавал.

На 32 тыс. рублей, собранных среди частных жертвователей адмиралом Е. В. Путятиным, в том же 1873 году было построено двухэтажное здание миссии с домовой церковью, классами и дортуарами (спальными помещениями) школы катехизаторов. На средства О. Е. Путятиной (дочери адмирала Путятина) и графини Орловой-Давыдовой была открыта женская школа на 100 учениц.

В катехизаторское училище принимали мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые должны были представить рекомендацию и ручательство местных катехизаторов.

В Женском духовном училище изучались Закон Божий, арифметика, японская и всеобщая история, китайский, японский и русский языки, каллиграфия, рукоделие и шитье.

Тогда же была учреждена и Семинария (Сэйкё сингакко). Первоначально она размещалась в нескольких специально при-обретенных архимандритом Николаем домиках. Первый выпуск состоялся в 1882 году.

Программа была примерно такой же, что и в русских духовных семинариях, с той разницей, что здесь не преподавались классические языки. Преподавание велось на японском, однако при этом обращалось особое внимание на изучение русского языка. Поступать в семинарию могли юноши и мужчины в возрасте от 14 до 60 лет. Обучение продолжалось семь лет. Кроме богословских предметов в курс семинарии входили русский и китайский языки (при этом изучалась и классическая китайская литература), алгебра, геометрия, география, китайско-японское письмо, история (всеобщая, японская и российская), психология и история философии. Сам отец Николай в течение многих лет преподавал в семинарии догматическое богословие и всеобщую гражданскую историю.

Большинство поступающих в семинарию не были христианами. После окончания четвертого класса они должны были крес-титься или же покинуть семинарию и продолжить свое обучение в другом учебном заведении. С пятого класса студентам семинарии вменялось в обязанность ходить в свободное время по частным домам с проповедью христианства. Младшие же классы в значительной степени носили характер общеобразовательной школы, которая, помимо прочего, давала студентам возможность познакомиться с русской культурой. Об уровне и качестве преподавания в семинарии говорит хотя бы то обстоятельство, что министр иностранных дел Японии Соэдзима Танэоми отдал на обучение и своего сына, и двоих племянников. Воспитанниками Токийской семинарии были доктор Сато Сесуке, ректор университета на острове Хоккайдо, Абэ Хироси, губернатор Токио, Андо Кенсуке, городской глава Иокогамы, министр Като Масуо, дипломат Омаэ Тайдзо и многие другие .

Среди приглашенных из России преподавателей были о. Гавриил (Гаев), о. Владимир (Соколовский), о. Гедеон (Покровский), о. Сергий (Глебов), о. Сергий (Страгородский). В 1897 году семинария перешла в новое трехэтажное каменное здание, построенное на личные средства наследника российского престола, будущего императора Николая II, Царя Мученика.

В миссии были образованы пять отделов: переводческий, издательский, семинария, женская школа, школа для катехизаторов. Кроме того, при миссии существовали детский приют, иконописная мастерская, миссийский хор и библиотека.

Число обращенных непрерывно возрастало. С 1874 года в день святых первоверховных апостолов Петра и Павла стали созываться поместные соборы Японской церкви, в которых принимали участие главным образом миряне . На соборы допускались без права голоса все желающие, в том числе и язычники. Голосование на этих соборах всегда было закрытым. Проводилось два собора: большой — с участием мирян, представляющих различные общины, и малый, в котором участвовали только священнослужители, — на последнем рассматривались прошения, заявления, вопросы церковного управления и намечались кандидаты в священники.

12 июня 1875 года архимандрит Николай предложил сорока катехизаторам выбрать кандидатов для рукоположения. Было названо три имени, однако согласие на хиротонию дал только один из них — Павел Савабе. Бывший жрец и стал первым православным священником-японцем, друг же его Иоанн Сакаи был посвящен во диакона. Рукополагал их специально прибывший для этого в Хакодате начальник Камчатской миссии епископ Павел. В 1878 году тот же епископ Павел рукоположил диакона Иоанна Сакаи и четверых других кандидатов во священники. Хиротония состоялась во Владивостоке. Теперь среди самих японцев было 6 священников, 27 катехизаторов и 50 помощников катехизатора.

Церковь продолжала расти. В 1878 году начальник миссии поднял вопрос о назначении в Японию епископа. Святейший Синод нашел таковое назначение не только возможным, но и необходимым. По телеграфу пришел запрос о согласии архимандрита Николая быть епископом. Он ответил: «Если из России не может быть назначен епископ, я согласен». Таким образом, ему пришлось вновь отправиться в Россию.

Он был хиротонисан во епископа с наречением титула «Ре- вельского и Японского» 30 марта (ст. ст.) 1880 года (в воскресенье 4-й недели Великого Поста) в Троицком соборе Александро-Нев- ской Лавры. Хиротонию совершил митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Исидор. Епископ Николай провел в России еще некоторое время, занимаясь сбором пожертвований на миссию, и в конце 1880 года благополучно вернулся в Японию. «Я счастлив, что имею радость служить водворению Царства Бо- жия на земле. Нет важнее сего служения на земле. Для него Бог облекся в человеческую плоть и Сам непосредственно нес его, для продолжения его Он избрал святых апостолов, и они, по Его наставлению, поставляли себе преемников и заповедали делать то же в роды родов и до скончания мира. Поприще сего служения — весь мир, всем народам должно быть проповедано Евангелие Царства Божьего. Не могли мы до сих пор объять проповедью в буквальном смысле весь мир. Времени нашего исторического существования еще недостаточно было для того, чтобы, насколько Бог давал нам силы и открывал возможность, дело Божие мы творили. Мы не можем просить у Бога и Его святых угодников, чтобы они устранили с нашего миссионерского пути все трудность и все, что может причинить нам душевные страдания, мы можем только молить, чтобы Он облегчил нам несение креста, помогая переносить трудности и сопряженные с ними душевные страдания, какие предлежат нам на миссионерском пути. Наше служение есть рождение духовных чад Богу; какое же рождение не сопряжено с муками? И на них мы заранее должны быть готовы ».

Из Петербурга епископ Николай привез нового регента — Дмитрия Константиновича Львовского, ставшего впоследствии протодиаконом. Вместе с первым регентом Яковом Дмитриевичем Тихаем (братом архимандрита Анатолия) он переложил и аранжировал церковные песнопения для исполнения на японском языке. В миссии появились духовно-музыкальная школа и миссийский хор в составе 150 певчих. За смысловой правильностью этих переложений следил сам епископ Николай.

Начиная с 1880 года миссия издает полумесячный журнал «Сэйкёо Симпо» («Православный Вестник»), в котором публико-вались статьи по вопросам христианского мировоззрения и обзоры жизни Японской церкви и всего христианского мира. В 1893 году появился научно-философский журнал «Синкай» («Духовное Море») апологетического содержания. Женское училище приступило к изданию ежемесячного журнала «Уранисики» («Изнанка парчи»), публиковавшего художественные произведения, статьи общего содержания на духовно-нравственные темы и т. д. Помимо журналов издательский отдел миссии занимался изданием переводных книг и брошюр, В. Т8.КЖ6 богослужебной литературы. При этом епископ Николай считал своим долгом просматривать все рукописи, предназначенные для печати. Составленным им еще в первые годы жизни в Японии русско-японским словарем пользовались не только в школах миссии. К его помощи прибегал, например, и такой видный переводчик русской литературы, как Фтабатэй Симэй (1864-1909).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дневники 1870-1911 гг."

Книги похожие на "Дневники 1870-1911 гг." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Японский (Касаткин) - Дневники 1870-1911 гг."

Отзывы читателей о книге "Дневники 1870-1911 гг.", комментарии и мнения людей о произведении.