С. А. Федченков - Святой Ириней Лионский. Его жизнь и литературная деятельность

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Святой Ириней Лионский. Его жизнь и литературная деятельность"

Описание и краткое содержание "Святой Ириней Лионский. Его жизнь и литературная деятельность" читать бесплатно онлайн.

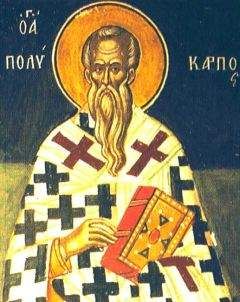

Данное обстоятельнейшее исследование о жизни, пастырских трудах и сочинениях св. Иринея Лионского (ок. 130-202) не имеет аналогов в русской церковно-исторической науке. В книге рассмотрены и самым тщательным образом разобраны практически все вопросы, касающиеся как подробностей жизни великого отца Церкви (происхождение, ранние годы, знакомство со св. Поликарпом Смирнским и «пресвитерами», поездки в Рим и епископство в Галлии, борьба с гностицизмом, монта-низмом и другими лжеучениями, участие в пасхальных спорах и многое другое), так и его плодотворной литературной деятельности, особенно по созданию главных произведений св. Иринея — «Против ересей» в пяти книгах и «Доказательство апостольской проповеди».

По словам автора книги, «почти ни одно выдающееся явление церковной жизни II столетия не обошлось без его участия. Такая личность не может не представлять интереса для истории Церкви..... принципы и воззрения, которые раскрывал и защищал в своих творениях св. отец, лежат также в основе вероучения и практики нашей Православной Д Церкви. Мы принимаем установленный в первые века канон св. книгУ Нового Завета, церковное Предание в качестве источника вероучения наряду со Св. Писанием, признаем высший авторитет епископов; держимся, в сущности, тех же взглядов и по другим догматическим вопросам (за исключением хилиазма), какие раскрываются в сочинении “Против ересей”. Жизнь и учение Иринея для нас, православных, представляет поэтому еще больше интереса и значения».

Для всех интересующихся историей древней Церкви и становлением православной догматики.

Во времена Иринея в Смирне было распространенным предание о встрече Иоанна с еретиком Киринфом.[313] В близком общении с этим апостолом находились и те пресвитеры, у которых учился в Смирне Ириней.[314] Таким образом, св. Иоанн влиял на смирнян и непосредственно (вероятно, через устную проповедь, а также Апокалипсис и Послание), и посредством своих учеников.

Иоанн Богослов поселился в Малой Азии по смерти Петра и Павла, как полагают, около 70 г. и оставался здесь до конца своей жизни (скончался, вероятно, в начале II в.), лишь на 3-4 года удаляемый из Ефеса в ссылку на остров Патмос (93—96 гг.) в гонение императора Домициана.[315] Таким образом, деятельность его в Асийской провинции продолжалась около 30 лет.

Христианство здесь появилось до него. Однако, прожив в Ефесе лишь около трех лет {Деян. 20,31), апостол языков едва ли смог просветить все уголки этой обширной страны. Можно думать, что проповедь его ограничилась, как и вообще это делалось в то время, лишь большими городами: Ефесом, Смирной, Милетом. Жители малых городов и селений, по всей вероятности, могли знакомиться с учением Христа только в этих центрах. Да и здесь, несомненно, не все еще исповедовали в 60-70 гг. имя Распятого. Св. Иоанну предстоял, таким образом, труд по распространению христианства в местах Асии, еще не слышавших проповеди Христовой.

Не меньше работы было ему и внутри Церквей. Едва ли св. Павел успел в течение трех лет дать полную организацию всем общинам, поставить везде епископов, пресвитеров, установить взаимные отношения между членами и т. п. Трехлетний срок слишком мал для того, чтобы христианство вошло в быт народа, стало регулирующей все силой. Задача здесь еще более осложнялась разнородным составом паствы Иоанна. Как известно, в Ефесе, Смирне и, вероятно, других городах и местечках существовали еврейские колонии; поэтому и христианские общины состояли из бывших иудеев и греков-язычников. А они с трудом уживались в мире между собой, особенно в виду происков и клеветнической деятельности еврейских общин. Вопрос об отношении христиан к иудейскому закону потребовал специального рассмотрения на апостольском соборе {Деян. Гл. 15). Но и после его решения, отменявшего необходимость для христиан выполнять предписания ритуала, споры не переставали еще волновать членов христианских обществ: От предстоятелей Церквей требовалась особая осторожность при разборе всех возникавших на этой почве сомнений и пререканий.

В эпоху малоазийской деятельности Иоанна Богослова на очередь выступил еще новый вопрос: о гностицизме и отношении Церкви к нему. Первые проповедники этого учения, в корне противоположного иудаизму, появились, по-видимому, именно здесь, в Малой Азии.[316] Гностики эти, основываясь на дуалистическом принципе, в отношении к лицу Иисуса Христа проповедовали докетизм. Их взгляды не достигли еще полного развития и определенности.[317] Однако уже теперь можно было видеть в новом движении основные положения гностицизма II в.[318] Еретики, кажется, вначале имели успех, почему апостол и счел нужным обличить их в своем первом послании. Во всяком случае, от него, как верховного руководителя Христовой Церкви, требовалось так или иначе выявить свое отношение к этому движению.

А затем и вообще, как пастырю словесного стада, ему предстояла может быть и незаметная, но от этого не легкая работа по руководству ко спасению отдельных душ, восстановлению падших, вспомоществованию слабым, обличению и исправлению грешников и т. д.

Задачи предъявлялись большие. Но все их св. Иоанн выполнил.

Это была исключительная, богато одаренная личность. В нем «удивительным образом сочетались совершенно противоположные качества: спокойствие и глубина созерцания с горячей ревностью; нежная и безгрешная любовь с пылкостью, даже некоторой резкостью».[319] «Особенности его личности ускользают от точного определения; они чувствуются всяким внимательным читателем его писаний, но требуются большие усилия, чтобы вывести из них заключение».[320]

Одной из главных отличительных черт ап. Иоанна является его идеализм или принципиальность.[321] По натуре своей он принадлежал более к типу людей теоретико-созерцательного склада. Из таких, как он, выходят обычно философы, поэты, ученые. Их не влечет к себе практическая деятельность. Они живут больше внутренней, в себе сосредоточенной жизнью. Их интересует не столько земля, сколько небо; не столько реальная действительность, сколько идеалы; не столько внешние проявления, сколько основы, принципы, лежащие в корне вещей и явлений. Все, что «бывает», расценивается ими с точки зрения того, чем «должно быть».

Таким остался св. Иоанн и по принятии христианства. Идеалом его стало теперь учение Христово, принципами — его основы; небо, «должное», перестало быть мечтой, воплотились в действительности, в образе Спасителя. Однако самый идеализм его не исчез. И в христианстве его интересуют главным образом принципиальные основы. В отличие от практического деятеля — ап. Петра, миссионера-основателя Церквей — св. Павла, мы мало слышим о внешней деятельности Иоанна, хотя он и был одним из признанных «столпов» Церкви (Гал. 2, 5. 9).

Принципиальность его особенно ярко проявилась в Евангелии, посланиях и Апокалипсисе. Он и в речах Господа отмечает их возвышенный, глубочайший смысл, и в своих рассуждениях представляет образцы высокого богословия. Недаром св. Церковь дала ему преимущественно имя «Богослова». Послания св. Павла содержат в себе очень много догматического материала, но такого почетного наименования апостол языков не получил. Св. Иоанн излагает учение: о Боге в Самом Себе, Сыне Божием (Логосе), Духе Святом, Их взаимоотношениях (любовь), о Mipe, свете и тьме, добре и зле, Христе и антихристе; вере и неверии, возрождении, искуплении и спасении человечества, последних судьбах его. Он мало занимается субъективным усвоением спасения, т. е. как каждый человек осуществляет идеалы Христовы. У него не встречается терминов, означающих переходные моменты от жизни греховной к жизни во Христе: призвание, оправдание, обращение, освящение. Даже грех человека рассматривается у него с метафизической точки зрения, как внешнее обнаружение существующего в мире зла.[322] Он указывает лишь нормы жизни, но не внешние пути к их осуществлению. Его интересует более вечное, постоянное, но не преходящая действительность. Занимающие его вопросы касаются того, что было, есть и будет. Поэтому-то, вероятно, ему именно и открыты были грядущие судьбы человечества и Mipa, так ярко запечатленные в Апокалипсисе, где слились воедино прошедшее, настоящее и будущее, для апостола бывшее, по-видимому, только настоящим. Недаром Церковь изображает св. Иоанна с орлом, символом высшего ведения, сразу со своей высоты созерцающего все дали, недоступные для живущего на земле человека.

В связи с первой характерной чертой личности апостола стоит и другая. Он был проповедником любви. Это понятно. Рассматривая все с принципиальной точки зрения, св. Иоанн должен был установить и для жизни и взаимоотношений людских определенную «норму». Но рассуждая идеалистически, такой нормой могло быть только добро.[323] Λ высшим проявлением его является любовь. Так учит и Христос, утверждая, что на заповедях о любви к Богу и ближнему «весь закон и пророцы висят» (Мф. 22, 37-40). Эта любовь стала и главным пунктом проповеди ап. Иоанна. Недаром он получил титул «апостола любви». Слово «любовь» проходит красной нитью через все его писания. Она, по его учению, оказывается основной чертой жизни Божественной. «Бог есть любовь» (1 Ин. 4,8.16). Ею проникнуты взаимные отношения лиц Св. Троицы; ею же определяется и отношение Бога к людям. Особенно полно проявилась она в факте сошествия на землю Христа, Его страданиях и смерти за грешный род человеческий. «Любовь Божия открылась нам в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь в Нем» (1 Ин. 4,9).

Любовью же должны определяться, по учению Иоанна Богослова, и отношения людей. Смысл жизни в богообщении. Но к Богу, воплощению любви, нельзя приблизиться иначе, чем через любовь. Поэтому-то «пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем пребывает» (/ Ин. 4, 16). Но «кто говорит, что он любит Бога, а брата своего ненавидит, тот ложь есть» (/ Ин. 4,20). Отсюда, люди должны любить друг друга. Эту заповедь апостол отмечает усердно в речах Господа (Ин. 13,34; 15,12.17) и сам постоянно повторяет (1 Ин. 3,11.23.18; 4, 7. 9—11. 21 и др.), призывая всех осуществлять ее включительно до отдания жизни за братьев своих (1 Ин. 3,16).

Любовь была и основным тоном личных отношений св. Иоанна.[324] Увидев во Христе воплощение своих идеалов, он прилепился к Господу со всей силой не знавшего раздвоения чувства. С любовью всюду сопровождал Его, следил и впоследствии записал слова и чудеса Его. Ради любви к Учителю он готов низвести огонь на самарян, не признавших Христа (Лк. 9,54). Здесь находит себе объяснение и вообще та удивительная горячность, которая заслужила апостолу название от Господа «Сына Громова» (Мк. 3, 17). Когда все апостолы разбежались от креста, Иоанн остался один. За имя Христово он· подвергся преследованию иерусалимских иудеев после Пятидесятницы: был сослан на Патмос и, по преданию, мученически окончил свою жизнь. Зато и со стороны Христа он пользовался привязанностью. Это был «ученик, его же любляше Иисус» (Ин. 21,7). Не кому иному, как Иоанну поручил Спаситель Матерь Свою, вися на кресте.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святой Ириней Лионский. Его жизнь и литературная деятельность"

Книги похожие на "Святой Ириней Лионский. Его жизнь и литературная деятельность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "С. А. Федченков - Святой Ириней Лионский. Его жизнь и литературная деятельность"

Отзывы читателей о книге "Святой Ириней Лионский. Его жизнь и литературная деятельность", комментарии и мнения людей о произведении.