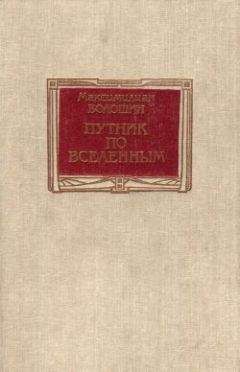

Сергей Пинаев - Максимилиан Волошин, или себя забывший бог

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"

Описание и краткое содержание "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог" читать бесплатно онлайн.

Неразгаданный сфинкс Серебряного века Максимилиан Волошин — поэт, художник, антропософ, масон, хозяин знаменитого Дома Поэта, поэтический летописец русской усобицы, миротворец белых и красных — по сей день возбуждает живой интерес и вызывает споры. Разрешить если не все, то многие из них поможет это первое объёмное жизнеописание поэта, включающее и всесторонний анализ его лучших творений. Всем своим творчеством Волошин пытался дать ответы на «проклятые» русские вопросы, и эти ответы не устроили ни белую, ни красную сторону. Не только блестящий поэт, но человек необычайной эрудиции, разносторонних увлечений, «внепартийной» доброты, в свою жизненную орбиту он вовлёк многих знаменитых людей той эпохи — от Д. Мережковского, 3. Гиппиус, Вяч. Иванова, М. Цветаевой, В. Ходасевича, О. Мандельштама, А. Толстого… до террориста Б. Савинкова, кровавого большевика Б. Куна и других видных практиков революции. Жизнь и творчество поэта — это запечатлённая хроника трагедии «России распятой».

Читая лекцию «Судьба Верхарна», Волошин заостряет внимание на индусском понятии судьбы — карме: «Закон кармы учит нас… что ничто не может быть случайным, что всякое наше действие, всякая наша мысль и наше чувство рождают вокруг себя волны, которые рано или поздно вернутся в нашу жизнь возвратным ударом». Жизнь и смерть Верхарна наглядно иллюстрируют этот закон: человек, «достигший в своём творчестве… высшего просветления любви и благословения всего сущего», опустился до ненависти. Поэтому нет сомнения в том, что его нелепая смерть «с отрезанными ногами под колёсами поезда является совершенно точным отображением в мире физическом того душевного разлада… который он нёс в своём духовном мире». Верхарн, по мнению Волошина, не исполнил свой высший религиозный долг. Ведь если «гражданин несёт свой долг по отношению к своей стране в данный исторический момент», то поэт «исполняет долг по отношению к человечеству — в данную историческую эпоху». Поэтому «в эпохи всеобщего ожесточения и вражды» надо, чтобы оставались те, «кто могут противиться чувству мести и ненависти и заклинать обезумевшую действительность — благословением».

В декабре уходящего года Макс решился выступить в необычном для себя амплуа психофонолога, попытавшись по голосам поэтов определить их творческую индивидуальность (статья «Голоса поэтов»). Он сознаёт, что голос — это «самое пленительное и самое неуловимое в человеке. Голос — это внутренний слепок души». У каждой души «есть свой основной тон, а у голоса — основная интонация». Но возможно ли «её ухватить, закрепить, описать»? Возможно, ведь лирика — «это и есть голос. Лирика — это и есть внутренняя статуя души». Прав был Верлен, назвав свою книгу стихов «Романсы без слов». Тон, интонация, заложенная в стихотворении, порой важнее семантического наполнения. Старые поэты «пели». Французский верлибр «поднял мятеж против торжестве-но-однообразного гула Гюго, Леконт де Лиля и парнасцев». Символизм, кроме всего прочего, был ещё «борьбой за права голоса, борьбой за интимное слияние стиха и фразы…». В русской поэзии начала XX века зазвучали, «перебивая друг друга, несхожие, глубоко индивидуальные голоса…».

Как опытный настройщик некоего внутреннего поэтического инструмента, Волошин характеризует «капризный, изменчивый, весь пронизанный водоворотами и отливами» голос Бальмонта. Он весь «как сварка стали на отравленном клинке. Голос Зинаиды Гиппиус — стеклянно-чёткий, иглистый и кольчатый. Металлически-глухой, чеканящий рифмы голос Брюсова. Литургийно-торжественный, с высокими теноровыми возглашениями голос Вячеслава Иванова. Медяный, прозрачный, со старческими придыханиями и полынной горечью на дне — голос Ф. Сологуба… Срывающийся в экстатических взвизгах фальцет Андрея Белого. Отрешённый, прислушивающийся и молитвенный голос А. Блока… Шёпоты, шелесты и осенние шелка Аделаиды Герцык. Мальчишески-озорная скороговорка Сергея Городецкого».

В стихах А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама, С. Парнок «всё стало голосом. Всё их обаяние только в голосе. Почти всё равно, какие слова будут они произносить, так хочется прислушаться к самим звукам их голосов, настолько свежих и новых в своей интимности». Не случайно тот же Мандельштам написал: «Значенье — суета, и слово — только шум, когда фонетика — служанка Серафима»…

Впрочем, и сам Волошин нередко становится объектом внимания критики. В печати в это время появляются работы, эскизные или обобщающие, касающиеся его творчества. Целая серия публикаций принадлежит перу керченского журналиста Вл. Одинокого. В статье «Душа тоскующей полыни» (Южная почта, 1916, 6 декабря) автор пытается охарактеризовать природу киммерийской лирики поэта; в небольшом эскизе «Максимилиан Волошин» (там же, 9 декабря) говорится о его декламационном даре: «Когда он читает стихи, голос его преображается: он крепнет, становится резким, внушающим… Исчезает наружная маска спокойствия и безмятежной ласковости. И встаёт тень творца „Киммерийских сумерек“ и „Руанского собора“. Резко отчеканивает он каждое слово, читая „Портрет Бальмонта“. Страшно, пророчески звучали верхарновские гимны-проклятия городу в маленькой комнате…»

Воздух дышит нефтью и серой.

Солнце встаёт раскалённым шаром,

Дух внезапно застигнут

Невозможным и странным.

Ревность к добру иль клубок преступлений,

Что там мятётся средь этих строений?

Или над крышами чёрных кварталов

Это встают на последней мете

Башни пилонов, колонны порталов,

Жизнь уводящих к безмерной мечте?

И дальше — проекция ближайшего будущего:

Надежда безумная во всех сердцах

Сквозь эшафоты, казни и пожары

И головы в руках у палачей…

(«Душа города»)

23 декабря, выступая в «Киммерике», Волошин с присущей ему парадоксальностью обрисовывает, как получить желаемый эффект от лекций: зрители не должны потреблять информацию с дежурной благодарностью; лектор должен взрывать их спокойствие новыми, неожиданными фактами: «тот, кто со всем соглашается, ничего не воспринимает»; между тем каждая новая для слушателя мысль «рождает в нём спазму, которая выражается обычно страстным протестом». Поэт призывает аудиторию «свистеть, делать скандал» — только так можно дать понять лектору, что кое-что из его идей слушатели усвоили, над чем-то задумаются. Однако волошинская лекция «Театр как сновидение» не вызвала на этот раз «страстного протеста»; напротив, он был награждён бурными аплодисментами. Да, аудитория в Феодосии никуда не годится — пора ехать «возмущать» Москву.

А в Москве тем временем выходит из печати каталог выставки «Мир искусства». В нём —14 пейзажей Волошина, каждый из которых озаглавлен строкою из сонета «Акрополи в лучах вечерней славы…». В газете «Московские новости» (1916, № 300) появляется заметка «По выставкам» с нападками на модернистов «Мира искусства». Подписавший её, «один из публики», недоумевает, зачем нужно было показывать «какие-то рыжие пейзажики» какого-то Волошина — ведь они, прямо скажем, «безграмотны и нескладны». Интересно, понравилась ли Максу такая «спазматическая» реакция, хотя и не на лекцию?..

Заканчивается 1916 год. Мать и сын Волошины собираются в Москву. Макс намеревается выступить с лекциями о Сурикове, Верхарне и о жестокости в жизни и искусстве. Уже в Москве, под Новый год, он, как обычно, гадает по Библии. Остаётся запись: «…и все обитатели земли, имена которых не были записаны с сотворения мира в книге закланного Агнца, поклонились ему…» (Откр. XIII. 8). Приближалось время заклания…

РАЗГУЛЯЛИСЬ БЕСЫ…

…А я стою один меж них

В ревущем пламени и дыме

И всеми силами своими

Молюсь за тех и за других.

…И снова Москва, город по-своему родной Волошину, город, в котором у него давние друзья — Ф. Арнольд, А. Белый, Бальмонты, Эфроны, Я. Глотов, Вяземские, К. Кандауров, Ю. Оболенская, А. Толстой, Кедровы, М. Кювилье, которая стала женой юного князя С. А. Кудашева, отмеченного печатью скорой смерти… Город, в котором он не может остаться наедине с самим собой, город, который раскручивает и заверчивает, как гигантская центрифуга, раздирает «на мелкие кусочки».

Макс занимается своими издательскими делами, где всё складывается для него благополучно: «Со всех сторон идут ко мне предложения, просьбы и заказы на разные издания», — сообщает он М. С. Цетлиной. Поэт выступает со своими стихами в Литературно-художественном кружке, выставляет серию пейзажей «Города в пустыне» в «Мире искусства» на Арбате, причём некоторые его работы покупаются. С особым чувством Волошин читает совсем ещё «свежую» лекцию о Верхарне. Начинающий поэт Константин Паустовский, побывав на вечере в Драматическом театре, делится своими впечатлениями: «Собралось человек сто. Зал был почти пустой… я влез в один из первых рядов и сидел между мамашей Волошина… и дочерью Бальмонта, девицей с белыми ресницами, пухлой и застывшей. Много длинноволосых поэтов. Волошин — маленький, толстенький, с рыжей шевелюрой, в пенсне и глухом шёлковом жилете. В фойе он суетливый, на сцене неподвижный, с глухим голосом и скупыми жестами. Читал он хорошо». С этой лекцией Макс выступает часто: в Большой аудитории Политехнического музея (в пользу пострадавших от войны детей), в аудитории Земского и Городского союзов в Петровско-Разумовском…

Кажется, будто поэт в предчувствии грядущих событий старается жить взахлёб, ему хочется побольше успеть — увидеть, сказать, написать… Волошин не пропускает ни одного заслуживающего внимания спектакля, он посещает Антропософское и Религиозно-философское общества, он постоянно «день и ночь на людях». В сущности, Макс не меняется. «Он так же торжественно, как три года, как пять лет тому назад, читает свои и чужие стихи, — вспоминает Р. Гольдовская, — всё так же умно (и в то же время глупо) рассуждает о жизни, искусстве, войне, танцах, политике, театрах, знакомых, новых книгах, страсти, ненависти, грядущих судьбах человечества, отцах церкви, буддизме, антропософии…» Он безостановочно носится по городу, он бывает всюду. Но город, на этот раз Москва, уже дрожит «далёким отголоском / Во чреве времени шумящих голосов»…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"

Книги похожие на "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Пинаев - Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"

Отзывы читателей о книге "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог", комментарии и мнения людей о произведении.