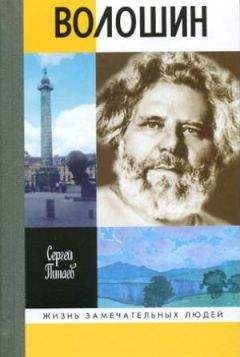

Сергей Пинаев - Максимилиан Волошин, или себя забывший бог

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"

Описание и краткое содержание "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог" читать бесплатно онлайн.

Неразгаданный сфинкс Серебряного века Максимилиан Волошин — поэт, художник, антропософ, масон, хозяин знаменитого Дома Поэта, поэтический летописец русской усобицы, миротворец белых и красных — по сей день возбуждает живой интерес и вызывает споры. Разрешить если не все, то многие из них поможет это первое объёмное жизнеописание поэта, включающее и всесторонний анализ его лучших творений. Всем своим творчеством Волошин пытался дать ответы на «проклятые» русские вопросы, и эти ответы не устроили ни белую, ни красную сторону. Не только блестящий поэт, но человек необычайной эрудиции, разносторонних увлечений, «внепартийной» доброты, в свою жизненную орбиту он вовлёк многих знаменитых людей той эпохи — от Д. Мережковского, 3. Гиппиус, Вяч. Иванова, М. Цветаевой, В. Ходасевича, О. Мандельштама, А. Толстого… до террориста Б. Савинкова, кровавого большевика Б. Куна и других видных практиков революции. Жизнь и творчество поэта — это запечатлённая хроника трагедии «России распятой».

Итак, в 1923 году были опубликованы стихотворения, которые А. С. Ященко получил вместе с письмом. Так русская эмиграция познакомилась с волошинским циклом стихов о терроре. В том же берлинском книгоиздательстве, где вышли «Стихи о терроре», за год до этого было анонсировано издание книги «Лебединый стан» М. Цветаевой, чьи стихотворения 1917–1920 годов можно в какой-то мере сопоставить с волошинскими по накалу чувств и стремлению осмыслить историю. Однако цветаевскому сборнику суждено было увидеть свет только в 1957 году. Пока же в замкнутый быт русской колонии прорвались стихи её старинного друга, ворвался «Чёрный ветер ледяных равнин, / Ветер смут, побоищ и погромов, / Медных зорь, багровых окоёмов, / Красных туч и пламенных годин», выплеснулась вакханалия кровавой бойни со своим лексическим словарём:

…«Хлопнуть», «угробить», «отправить на шлёпку»,

«К Духонину в штаб», «разменять» —

Проще и хлеще нельзя передать

Нашу кровавую трёпку.

Правду выпытывали из-под ногтей,

В шею вставляли фугасы,

«Шили погоны», «кроили лампасы»,

«Делали однорогих чертей»…

(«Терминология», 1921)

И всё это — на фоне вьюг и «снежных стихий», заметающих новые и «древние гроба».

«Бури-вьюги, вихри-ветры» бушуют и в стихах М. Цветаевой, определяя их основной лейтмотив. Ветры («ветреный век») и вьюги («гражданские бури») передают атмосферу Смуты, всеобщего разлада и дисгармонии. В литературоведении не раз отмечалось, что тема ветра-вьюги берёт начало в стихах А. Блока. Но если автор «Двенадцати» воспринимает её двояко — как разрушение-созидание, то поэт «Лебединого стана» — как сугубо разрушительную стихию. В блоковской буре хаос преобразовывается в космос. У Цветаевой космос подавляется хаосом, смутой, стихией ордынского нашествия. В «Усобице» и «Стихах о терроре» Волошина мы находим третий, синтезирующий два противоположных начала, вариант.

«Смрадный ветр, как свечи, жизни тушит…» («На дне преисподней», 1922), «…А души вырванных / Насильственно из жизни вились в ветре, / Носились по дорогам в пыльных вихрях…» («Красная Пасха», 1921). Да, Ветер — Смерть. Но, хотим мы того или нет, «В этом ветре вся судьба России — / Страшная безумная судьба» («Северовосток», 1920). Здесь ещё и утверждение провиденциального Испытания, «Божий Бич», направляющий к спасению и перерождению. Не случайно в качестве эпиграфа к стихотворению «Северо-восток» приводятся слова архиепископа Турского, обращённые к Аттиле: «Да будет благословен приход твой, Бич Бога, которому я служу, и не мне останавливать тебя». Прав, думается Э. М. Розенталь, который в своей историко-публицистической работе «Знаки и возглавья» (1995), рассуждая о морально-философских уроках Волошина, в частности, пишет: «Современные аналитики революции, повторяя Волошина в её оценках, делают выводы, противоположные волошинским. Они, проклиная революцию, ностальгируют по России, которую мы „потеряли“, а Волошин, осуждая революцию, вместе с тем обращался к ней: „Божий бич! Приветствую тебя!“ И думал о России, которую мы приобретаем. Эрудит, великолепный знаток истории, он понимал, что при всех своих издержках революция лежала в русле исторического развития. И что выступать против исторически необратимого — это всё равно что уподобляться царю Ксерксу, который приказал высечь море плетьми за то, что оно погубило его корабли».

В РГАЛИ хранится экземпляр стихотворения «Красная Пасха», принадлежавший Ф. Г. Раневской, с её пометами: «Эти стихи читал М. А. Волошин с глазами красными от слёз и бессонной ночи в Симферополе 21 года на Пасху у меня дома». Раневская и её близкие «падали от голода, М. А. носил нам хлеб. Забыть такое нельзя. Сказать об этом в книге моей жизни тоже нельзя…». Однако Волошин говорил — в стихах, когда сама жизнь отторгала поэзию. Слагал их из мрака и ужаса бытия:

Зимою вдоль дорог валялись трупы

Людей и лошадей. И стаи псов

Въедались им в живот и рвали мясо.

Восточный ветер выл в разбитых окнах.

А по ночам стучали пулемёты,

Свистя, как бич, по мясу обнажённых

Мужских и женских тел. Весна пришла

Зловещая, голодная, больная.

Глядело солнце в мир незрячим оком.

Из сжатых чресл рождались недоноски

Безрукие, безглазые… Не грязь,

А сукровица поползла по скатам.

Под талым снегом обнажались кости.

Подснежники мерцали точно свечи.

Фиалки пахли гнилью. Ландыш — тленьем.

Стволы дерев, обглоданных конями

Голодными, торчали непристойно,

Как ноги трупов…

Это тот самый случай, когда поэзия возникает, казалось бы, вне образной системы, когда само называние и перечисление вещей и явлений (наглядных в своей жути) производит эффект разорвавшейся бомбы. Концовка этого стихотворения — глубинно эмоциональна и одновременно символична:

Зима в тот год была Страстной неделей,

И красный май сплелся с кровавой Пасхой,

Но в ту весну Христос не воскресал.

А ведь начало красной эры не предвещало ничего ужасного. В Феодосию вошла 30-я стрелковая дивизия, сформированная в Иркутске и потому состоящая преимущественно из сибиряков. Никаких эксцессов не было. Никто никому не мстил. Выдавали пайки и определяли на службу. Всегда веривший в доброе, «ангельское», начало в человеке, Волошин написал 23 ноября стихотворение, которое было опубликовано в «Известиях Феодосийского ревкома»:

В полях последний вопль довоплен,

И смолк железный лязг мечей,

И мутный зимний день растоплен

Кострами жгучих кумачей.

Каких далёких межиречий,

Каких лесов, каких озёр

Вы принесли с собой простор

И ваш язык и ваши речи?

Вы принесли с собою весть

О том, что на полях Сибири

Погасли ненависть и месть

И новой правдой веет в мире.

Пред вами утихает страх

И проясняется стихия,

И светится у вас в глазах

Преображённая Россия.

(«Сибирской 30-й дивизии»)

Стихотворение посвящено С. А. Кулагину, возглавлявшему ЧК дивизии, с которым Волошин, по своему обыкновению, сблизился и проводил время за чтением стихов.

Всё было тихо-мирно. Сдержанно вели себя махновцы, влившиеся в город вместе с частями Красной армии; в ходу были «советские» деньги; мещане «в ярких ситцах» ходили глазеть на сгоревший санитарный поезд, лузгали семечки и обсуждали цены на хлеб. Начался учебный процесс в Народном университете, ректором которого стал В. В. Вересаев, а проректором — Д. Д. Благой. Но подлинным инициатором его возникновения выступил М. А. Волошин. Поэт (уже не в первый раз) был настроен на открытое сотрудничество с новой властью; в речи по случаю открытия университета он прямо провозгласил, что теперь «интеллигенция должна отдать все свои силы и знания на строительство новой жизни».

И всё же красные победители оставались для Волошина в чем-то непонятными, загадочными. «Я видел, как он присматривался к ним в Феодосийским Народном университете, — вспоминает Э. Л. Миндлин. — …Максимилиан Волошин с первого дня жизни университета начал читать в нём курс лекций по истории искусства Италии и Голландии… Разместился Народный университет во втором этаже старинного дома по Итальянской улице, вход был открыт для всех, и длинный зал салатного цвета с потемневшим лепным потолком был переполнен слушателями в шинелях и гимнастёрках с красноармейскими шлемами на коленях. Волошин читал им о возрожденцах — о Микеланджело и Леонардо да Винчи, а они ещё дух не успели перевести после последних боёв за Крым.

Волошин сидел перед ними за столиком, забросив за спинку стула правую руку, а левой, согнутой в локте, подпирал огромную рыжую голову. Он сидел в своём серо-зелёном костюме среднеазиатского странника, в коротких, по колена, штанах, в чулках и сквозь поблёскивающие стёкла пенсне на чёрной тесьме с любопытством и удивлением рассматривал полных внимания слушателей. Он удивлялся, что они его слушают. Они — и вдруг слушают о Леонардо да Винчи! Им — и вдруг интересен Микеланджело!.. Волошин замолкал на минуту, и слегка сощуренные серые глаза его пытливо всматривались в небритые и обветренные в боях лица его „студентов“. Ни шевеленья не слышалось во время этих внезапных пауз. Стороны изучали друг друга… Он уходил из университета в этот вечер смущённым, сосредоточенным, был вовсе не так общителен, как обычно, и явно хотел остаться наедине с собой».

Деятельность Волошина на ниве культуры набирает обороты. 19 ноября 1920 года он получает удостоверение заведующего охраной ценностей искусств в Феодосийском уезде; 23-го участвует в совещании татарской секции Наробраза, куда входят А. М. Петрова и часто бывавший в Коктебеле В. А. Рогозинский; 27-го обращается к начальнику феодосийского гарнизона с заявлением о необходимости охраны Карадагской биологической станции. Он заботится о сохранении частных художественных коллекций, продлевая жизнь многим культурным ценностям, постоянно наведывается в подотдел искусств, проявляя самую разнообразную инициативу, не всегда, впрочем, оправданную. Макса, в частности, раздражали дворцы табачных фабрикантов И. Стамболи и И. Крыма на Екатерининской набережной, которые он — дабы не развращать вкусы народа — требовал уничтожить. Требования эти, понятное дело, удовлетворены не были, и сегодня, вопреки категоричности поэта, в этих зданиях, напоминавших Волошину Сандуновские бани, размещены дома отдыха и санатории… Не находили понимания у новых хозяев жизни и речи Макса о необходимости запрещения «костюмов буржуазного типа». Художник считал, что наша одежда, особенно чёрная, — примитивное подражание машине. Он сравнивал рукава чёрного пиджака с железными трубами, пиджак — с котлом, карманы — с клапанами паровоза. Лучшая одежда — та, что хорошо смотрится на ветру, намекал поэт на свою ориентацию быть ближе к природе, правда, сам в холодное время носил чёрное пальто с бархатным воротником…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"

Книги похожие на "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Пинаев - Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"

Отзывы читателей о книге "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог", комментарии и мнения людей о произведении.