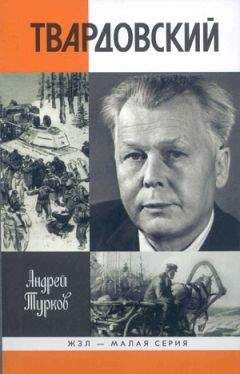

Андрей Турков - Александр Твардовский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Александр Твардовский"

Описание и краткое содержание "Александр Твардовский" читать бесплатно онлайн.

Андрей Турков, известный критик, литературовед, представляет на суд читателей одно из первых в новейшее время жизнеописаний Александра Твардовского (1910–1971), свою версию его судьбы, вокруг которой не утихают споры. Как поэт, автор знаменитого «Василия Тёркина», самого духоподъемного произведения военных лет, Твардовский — всенародно любим. Как многолетний глава «Нового мира», при котором журнал взял курс на критику сталинского руководства страной, обнажение всей «правды, сушей, как бы ни была горька» о коллективизации, репрессиях и о самой войне, публиковавший «неуставные» произведения В. Некрасова, В. Гроссмана, А. Солженицына (не обойдена в книге и сложность взаимоотношений последнего с Твардовским), — он до сих пор находится в центре горячих дискуссий. В направлении журнала ряд критиков и партийных лидеров увидели «раздутое критиканство», умаление победы в войне и завоеваний социализма, расшатывание основ государства, а также «великое заблуждение поэта». А. М. Турков, отстаивая позицию Твардовского, показывает его страстным, честным, принципиальным литературно-общественным деятелем, думавшим о народных интересах. Книга полемична, как полемична до сих пор фигура ее героя, как полемична сама недавняя история нашей страны, эпическое осмысление которой впереди.

Война предстает на страницах поэмы как всенародное бедствие, сломавшее прежние, обычные меры вещей и диктующее свои злые законы, выглядящие какой-то издевкой над нормальной жизнью.

Жертвами войны становятся и люди, и природа, и человеческий труд. Идут «недоеные стада», бабы копают противотанковые рвы, «живьем приваливая рожь сырой, тяжелой глиной» — как бы заживо хоронят…

Подобных картин немало и в книге «Родина и чужбина»: рожь то «смолота (как алогично звучит здесь это слово! — А. Т-в) гусеницами и колесами, смолота вместе с мягкой остью еще подслеповатого колоса, молодой соломой и корнями», то «веером лежит… далеко вокруг воронки и, живая, привалена тяжелым сбросом земли», то «вблизи свежих пожарищ и дышащих жаром машинных остовов стоит бледно-желтая, перезрелая без поры, зряшная…».

Мимо сивцовского дома «беженцы тянулись» (в этом слове — и усталость от страдного пути, и бесконечность людской вереницы).

Уже до полудня воды

В колодцах не хватило.

И веДРа ГЛУхо ГРУнт СКРебли,

ГРемя о стенки СРУба,

Полупустые кверху шли,

И к капле, прыгнувшей в пыли,

Тянулись жадно губы.

Какое здесь непререкаемое свидетельство огромности беженского потока (если не потопа…), и как переданный выразительным стихом безрадостный звук гремящих ведер в иссякающем колодце контрастирует с памятной читателю праздничной мелодией мирного труда!

А тут еще среди гомона и детского плача странно, нелепо звучит патефон, «поющий как на даче», словно в совсем недавнем безвозвратном прошлом.

Сострадавшую этим смятенным толпам Анну ждет еще более страшная судьба: ее с детьми угоняют на чужбину, в Германию. Движение стиха точнейшим образом передает весь ужас, всю сумятицу поспешных, грубо поторапливаемых сборов в эту страшную дорогу. «Рукой дрожащею лови крючки, завязки, мать», — кажется, сама поэзия искусанными в кровь от сдерживаемых рыданий губами повествует о лихорадочных усилиях женщины, которой — «хоть самой на снег босой, троих одеть успей», «и соберись, и уложись», и «нехитрой ложью норови ребячий страх унять», подгоняя «живей, живей, как в гости», — навстречу неизвестности.

А впереди еще одна «беда в придачу к бедам»: в лагерном бараке у Анны родился мальчик…

Кажется, все материнские силы, до донышка, подобно вычерпанному колодцу, уже потрачены в бесконечной борьбе, и песня Анны над младенцем — всего лишь пролог к близящемуся надгробному причитанию. Ее мысленный разговор с сыном, который один критик удачно назвал «золотым словом» поэмы, и выдержан-то в традициях народного плача, представлявшегося безнадежно устарелым в эпоху насаждавшегося свыше казенного «оптимизма»[11]:

Зачем в такой недобрый срок

Зазеленела веточка?

Зачем случился ты, сынок,

Моя родная деточка?

Сбереженная до мельчайших деталей материнская повадка беседовать с тем, кто еще «нем и глуп», мучительное ощущение хрупкости, беззащитности этой, едва занявшейся жизни и заползающее в душу сомнение в возможности спасти, уберечь ее, — все это передано поэтом с силой, которой и названия не приискать.

Тут-то Анна и совершает свой бессмертный подвиг: из каких-то непостижимых глубин ее души подымается безудержная, сокрушающая все сомнения и препятствия сила противостоять, казалось бы, неизбежному:

Целуя зябкий кулачок,

На сына мать глядела:

— А я при чем, — скажи, сынок, —

А мне какое дело?

Скажи: какое дело мне,

Что ты в беде, родная?

Ни о беде, ни о войне,

Ни о родимой стороне,

Ни о немецкой чужине

Я, мама, знать не знаю.

………………………………..

Я мал, я слаб, я свежесть дня

Твоею кожей чую,

Дай ветру дунуть на меня —

И руки развяжу я.

Но ты не дашь ему подуть,

Не дашь, моя родная,

Пока твоя вздыхает грудь,

Пока сама живая.

И пусть не лето, а зима,

И ветошь греет слабо,

Со мной ты выживешь сама,

Где выжить не могла бы.

«Нет, нет. Это не Ваши слова. Признайтесь, Вы их подслушали. Это же слезы материнские, сила, любовь единственная — материнская. В сердце навсегда Ваши стихи. Что там премии, что там критики: Вам отдана частица любви народной», — писала поэту читательница Пономарева.

Величайший трагизм соседствует в поэме с торжеством неиссякающей человечности, доброты, самоотверженности. Еле теплившийся огонек младенческой жизни оберегала не одна лишь мать, но и те, кто отдавал на пеленку свою портянку (поистине царская щедрость в тех каторжных условиях), чья рука «в постель совала маме у потайного камелька в золе нагретый камень», кто делился с нею «последней хлеба крошкой».

Потом малыш вместе со всей семьей попал на немецкий хутор.

И дочка старшая в дому,

Кому меньшого нянчить,

Нашла в Германии ему

Пушистый одуванчик.

И слабый мальчик долго дул,

Дышал на ту головку[12].

Еще так немощна эта жизнь, так мало у нее силенок даже на то, чтобы сдуть легчайший пух с цветка; так далека — и гадательна — встреча с отцом, но, как ликующе повторяет поэт, «мальчик жил», «он жил да жил», и это была победа, еще недавно казавшаяся невозможной, невероятной.

Поэма завершается рассказом о возвращении солдата в родное село, где у него теперь — «ни двора, ни дома».

Глядит солдат: ну, ладно — дом,

А где жена, где дети?..

Да, много лучше о другом,

О добром петь на свете.

Но — «надо было жить. И жить хозяин начал» (не вспоминается ли нам здесь и другое, происходившее «в острожной дали»: «А мальчик жил… Он жил да жил»?). «И потянул с больной ногой на старую селибу», — как Михаил Худолеев в смоленском Загорье, как сотни, тысячи, десятки тысяч других, «чтоб горе делом занялось». И возвел дом… и затосковал в нем, одинокий; пошел на покос в луга, «чтоб на людях забыться», и в звоне косы «точно голос слушал свой»:

И голос тот как будто вдаль

Взывал с тоской и страстью.

И нес с собой его печаль,

И боль, и веру в счастье.

Но как верно истине то, что нет у этой истории явственного счастливого конца![13]

Правда, в самом начале лирической хроники, в прологе, который одновременно вроде бы предваряет ее финал, поэт «в пути, в стране чужой… встретил дом солдата»:

Тот дом без крыши, без угла,

Согретый по-жилому,

Твоя хозяйка берегла

За тыщи верст от дому.

Она тянула кое-как

Вдоль колеи шоссейной —

С меньшим, уснувшим на руках,

И всей гурьбой семейной.

Но действительно ли эта женщина, столь похожая на Анну, — и впрямь она? Словно бы уклоняясь от желанного для читателя ответа, Твардовский давал ощутить возможность совсем иного, трагического конца, который в жизни испытало великое множество людей.

Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем.

Твардовский однажды написал, что многие лучшие произведения отечественной прозы, «возникнув из живой жизни… в своих концовках стремятся как бы сомкнуться с той же действительностью, откуда вышли, и раствориться в ней, оставляя читателю широкий простор для мысленного продолжения их, для додумывания, „доследования“ затронутых в них человеческих судеб, идей и вопросов» («О Бунине»).

Год появления «Дома у дороги» (1946) был ознаменован в культурной жизни резким возвратом к жесткому административному воздействию на литературу и искусство, в пору войны несколько ослабевшему. Недоброй памяти постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», искалечившее отнюдь не только судьбы его прямых «адресатов» — Анны. Ахматовой и Михаила Зощенко, как и последующая серия подобных документов[14], были выдержаны в том же тоне, что и сталинский приказ военного времени, и призваны обуздать опасные для диктаторского режима проявления самостоятельности, самодеятельности, инициативы, выказанной народом и интеллигенцией в смертельной борьбе с фашистским нашествием.

Не станем «улучшать» историю и конкретные человеческие биографии, утверждая, например, что Твардовский уже тогда «все понимал». И отдельные его стихи, и некоторые из ныне опубликованных дневниковых записей поэта свидетельствуют, что Сталин еще по-прежнему представлялся ему, как и миллионам людей, верным продолжателем ленинских заветов.

Тем не менее, как и в войну, в искусстве Твардовскому было глубоко чуждо слепое подчинение каким-либо «руководящим указаниям», исходи они даже от величайшего в его глазах авторитета. Он продолжал стремиться к «правде сущей, правде, прямо в душу бьющей», хотя это все больше входило в противоречие с официальной политикой.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Александр Твардовский"

Книги похожие на "Александр Твардовский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Турков - Александр Твардовский"

Отзывы читателей о книге "Александр Твардовский", комментарии и мнения людей о произведении.