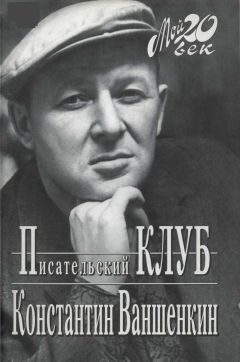

Константин Ваншенкин - Писательский Клуб

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Писательский Клуб"

Описание и краткое содержание "Писательский Клуб" читать бесплатно онлайн.

Константина Ваншенкина знают и любят прежде всего за его стихи, ставшие подлинно народными песнями ("Я люблю тебя, жизнь", "Как провожают пароходы", "Алеша" и др.) Книга известного поэта отличается от произведений его "соратников по мемуарному цеху" прежде всего тем, что в ней нет привычной этому жанру сосредоточенности на себе. Автор — лишь один из членов Клуба, в котором можно встретить Твардовского и Бернеса, Антокольского и Светлова, Высоцкого и Стрельцова. Это рассказ о времени и людях, рассказ интересный и доброжелательный, хотя порой и небеспристрастный. Есть в нем и печаль об ушедших, и горечь от несбывшегося… Но главное — есть надежда на лучшее, как и в каждой стихотворной строке Константина Ваншенкина.

Я познакомился с ним, как со многими в своей молодости, в Коктебеле. Коктебель не был курортом. Это было нечто гораздо большее. Сухой восточный Крым, безлюдный — на километры — берег, шум ветра, моря и гальки, акварельное небо и горы. Свободный, чудом сохранившийся волошинский дух.

Я не езжу в Коктебель много лет, боясь потревожить давние волшебные воспоминания, первое восприятие.

Был крохотный мужской пляж под тентом. Теперь такие пляжи именуются медицинскими. Ничего медицинского в нем не было, просто он был достаточно отдален от пляжа женского. Здесь, как в бане, были все равны.

Какие там блистали краснобаи! Часами рассказывали, заслушаешься. Зенкевич ничего особого не говорил. А ведь мог! Он был словоохотлив, нужно было только спросить.

Недавно я прочитал в воспоминаниях В. Ардова об Ахматовой: «Она, например, любила Михаила Зенкевича — соратника по акмеизму. Про него говорила:

— Он мне дорог и потому, что это последний человек на земле, который о Николае Степановиче Гумилеве говорит “Коля”…»

Нужно было спросить, но не спрашивали. Говорили другие.

Я знал стихи Зенкевича — об острове Березань («Матрос с “Потемкина”»), «Морошку» и еще о Пушкине, стихи о наводнении 1924 года в Ленинграде. Должен сказать, они не слишком задевали.

Но ведь у него были еще и другие стихи — очень старые: «Темное родство», «Махайродусы», «Сибирь», написанные плотно, густо, даже натуралистично. Это все было как сквозь древние пласты, в геологическом разрезе — «Земля», «Металлы», «В зоологическом музее», «Человек».

В них было что‑то от Верхарна: утрированное, неприятное нечто, увеличенное резко под чудовищным микроскопом. Отлично написанное.

Вот отрывок:

…Гудел и гнулся грунт под тушею бегущей,

И в свалке дележа, как зубья пил, клыки,

Хрустя и хлюпая в кроваво — жирной гуще,

Сгрызали с ребрами хрящи и позвонки.

И ветром и дождем разрытые долины Давно иссякших рек, как мавзолей, хранят Под прессами пластов в осадках красной глины Костей обглоданных и выщербленных склад.

Земля — владычица! И я твой отпрыск тощий,

И мне назначила ты царственный удел,

Чтоб в глубине твоей сокрытой древней мощи Огонь немеркнущий металлами гудел.

Не порывай со мной, как мать, кровавых уз,

Дай в танце бешеном твоей орбитной цепи И крови красный гул, и мозга жирный груз Сложить к подножию твоих великолепий!

Трудно поверить, что это написано Зенкевичем. А он весь такой был. Правда, здесь прослушивается и интонация Мандельштама.

А вот — из стихотворения «Мясные ряды», посвященного Ахматовой:

…И чудится, что в золотом эфире И нас, как мясо, вешают Весы,

И так же чашки ржавы, тяжки гири,

И так же алчно крохи лижут псы.

И, как и здесь, решающим привеском Такие ж жилистые мясники Бросают на железо с легким треском От сала светлые золотники…

Прости, господь! Ужель с полдневным жаром,

Когда от туш исходит тяжко дух,

И там, как здесь над смолкнувшим базаром,

Лишь засверкают стаи липких мух?

Такие он проводит устойчивые аналогии и так обращается к человеку:

…Но духом, гордый царь, смирись И у последней слизкой твари Прозренью темному учись!

Так он писал когда‑то, но об этом почти забыли. Да и сам он словно забыл, сам этого всего словно испугался.

…«Он много лет переводил…» И вдруг, в середине пятидесятых, напечатал привлекшее внимание многих стихотворение «Найденыш», написанное совсем в другом плане и духе, будто с отголоском народной сказки. Мотив — еще живой, еще мучительный.

Пришел солдат домой с войны…

Дома никого, но топится печь, приготовлено тесто для блинов. Он нагнулся за угольком — прикурить — и обнаружил в тени трехлетнюю девочку «пугливее зверенышка».

— А дочь ты чья? —

Молчит… — Ничья.

Нашла маманька у ручья…

— А мамка где? — Укрылась в рожь.

Боится, что ты нас убьешь… —

Солдат воткнул в хлеб острый нож,

Оперся кулаком о стол.

Кулак свинцом налит, тяжел.

Молчит солдат, в окно глядит Туда, где тропка вьется вдаль.

Найденыш рядом с ним сидит,

Над сердцем теребит медаль.

Как быть?

В тумане голова.

Проходит час, а может, два.

Солдат глядит в окно и ждет:

Придет жена иль не придет?

Как тут поладишь, жди не жди…

А девочка к его груди Прижалась бледным личиком,

Дешевым блеклым ситчиком…

Взглянул:

у притолки жена Стоит, потупившись, бледна…

— Входи, жена! Пеки блины.

Вернулся целым муж с войны.

Вот такие стихи.

Правда, автор не удержался и приписал еще четыре строки:

Былое порастет быльем,

Как дальняя сторонушка.

По — новому мы заживем,

Вот наша дочь — Аленушка!

Они внесли в ровный сказочный лад явственную фальшивинку и очень мешали мне. А их нужно было просто опустить.

О стихах говорили, писали, но он опять ничем новым это не поддержал, не подкрепил.

Он по — прежнему переводил с английского и рассуждал о футболе:

— Да — а, а у вас Володя Федотов!..

Когда Михаила Зенкевича не стало, время от времени начали появляться его стихи — посмертные публикации, — всякий раз удивляя меня естественностью, чистотой тона и вкуса. Вот одно из них:

От попорченной в нерве настройки,

Как в приемнике, все невпопад.

Целый день звон в ушах, словно тройки С колокольцами мимо летят.

Или кто‑нибудь неосторожно Кнопку двери наружной нажал,

И звонок непрерывно, тревожно Из прихожей вдруг задребезжал…

Иль с церквушки старинной, снесенной,

Цветником замененной давно,

Звон пасхальный, звук неугомонный Льется с ветром апрельским в окно…

Звоном жаворонков и простором Высь весеннее небо манит…

Отгадайте скорее, в котором Это ухе так звонко звенит.

А ведь написано это уже на седьмом десятке.

Он, оказывается, все писал и писал, а не только переводил. И не только говорил о футболе…

К нему еще обязательно и не раз будут возвращаться.

«Впереди уже нет никого…» (О Леониде Мартынове)

Для моего поколения фигура Леонида Мартынова представлялась поначалу чуточку таинственной. После войны он несколько лет не печатался, словно уже прекратил писать. А может, так оно и было? Прежние его книги трудно было достать. Его не все знали, не все видели. Но те, кто читал, не могли не изумиться его необычности.

В середине пятидесятых вдруг снова густо появляются в журналах его стихи — одно другого лучше: «След», «Мне кажется, что я воскрес», «Балерина», «Из смиренья не пишутся стихотворенья», «Двадцатые годы», «Что‑то новое в мире», «Сон женщины», «В белый шелк по — летнему одета», «О вы, которые уснули», «Дети»…

Одни написаны только что, другие чуть раньше. Значит, он все это время писал… Выходит в «Молодой гвардии» книга.

Тогда такое случилось не с ним одним. Нечто похожее произошло и с Заболоцким.

Мартынова приняли горячо, радостно. Он тут же окунулся в литературную жизнь, его избрали в Бюро секции поэтов, он стал выступать на вечерах. Манера говорить и читать была у него нервная, резкая. Высокий, с гордо закинутой рыжеватой головой, он выглядел несколько отрешенным. Казалось, он никого не знает и не замечает. Ему было тогда пятьдесят лет.

Познакомился я с ним летом пятьдесят шестого года на заседании редколлегии первого «Дня поэзии». Собственно, это не было заседание как таковое. Тогдашняя редакционная коллегия, почти всегда в полном составе, проводила целые дни с утра до вечера в верхней гостиной Дома литераторов. Прихолившие авторы читали стихи, тут же, на месте, все решалось. Художники делали макет книги, Игин рисовал шаржи. Кто‑то вычитывал с машинки уже принятое. Шумели, курили, пили кофе.

Я тоже принес стихи. В комнате находились Луговской, Антокольский, Мартынов, Яшин, Кирсанов. Может быть, еще кто‑то, но эти — точно.

Я прочел четыре стихотворения. Одно не приглянулось, еще одно («Часы») Яшин крутил так и эдак, повторяя: «Хорошо бы его, но длинновато…» Оно, кстати, и не монтировалось с теми, что приняли («Букет», «Приезд»).

Так вот, едва я прочел, первым, кто поддержал и стал хвалить, заинтересованно, убежденно, был Мартынов. Причем он говорил обо мне так, что было очевидно: он давно меня знает. Не скрою, мне это было приятно, но и слегка удивило: мне казалось, что это не должно быть ему близко. Остальные с ним согласились. Антокольский, правда, сказал:

— Там строчка была слабая.

— Разве? — откликнулся Мартынов.

С той поры мы были знакомы и общались почти четверть века, живя по соседству, на Ломоносовском проспекте. Но об этом позже…

В одном из стихотворений Леонида Мартынова описывается человек, «с ведром огромным и пустым» идущий вброд через реку и возвращающийся тем же путем, но уже с ведром полным. И поэт говорит:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Писательский Клуб"

Книги похожие на "Писательский Клуб" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Ваншенкин - Писательский Клуб"

Отзывы читателей о книге "Писательский Клуб", комментарии и мнения людей о произведении.