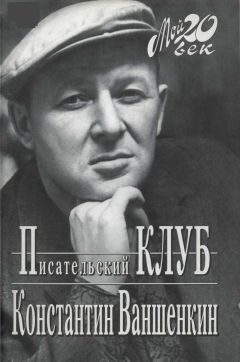

Константин Ваншенкин - Писательский Клуб

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Писательский Клуб"

Описание и краткое содержание "Писательский Клуб" читать бесплатно онлайн.

Константина Ваншенкина знают и любят прежде всего за его стихи, ставшие подлинно народными песнями ("Я люблю тебя, жизнь", "Как провожают пароходы", "Алеша" и др.) Книга известного поэта отличается от произведений его "соратников по мемуарному цеху" прежде всего тем, что в ней нет привычной этому жанру сосредоточенности на себе. Автор — лишь один из членов Клуба, в котором можно встретить Твардовского и Бернеса, Антокольского и Светлова, Высоцкого и Стрельцова. Это рассказ о времени и людях, рассказ интересный и доброжелательный, хотя порой и небеспристрастный. Есть в нем и печаль об ушедших, и горечь от несбывшегося… Но главное — есть надежда на лучшее, как и в каждой стихотворной строке Константина Ваншенкина.

Недостает его и в литературе.

Я написал:

Эту гулкую землю покинув,

В светлых водах оставил свой лик Леонид Николаич Мартынов,

Наш последний любимый старик.

…Как же много и щедро нам дали От пути, от стиха своего…

Я смотрю в эти хмурые дали:

Впереди уже нет никого.

Вторая строфа — и о других ушедших стариках.

Таково ощущение.

Перед чем‑то новым (об Арсении Тарковском)

Давним зимним вечером, в Малеевке, он подарил мне свою новую книгу «Перед снегом». А до войны у него было стихотворение «Перед листопадом». Вот это перед — доверчивое ожидание чего‑то — характерно для Тарковского. Толя Аграновский пел в тот вечер под гитару положенные им на музыку стихи:

Вечерний, сизокрылый,

Благословенный свет!

Я словно из могилы Смотрю тебе вослед.

Их совместный романс.

Тарковские занимали гостиную, большую комнату — фонарь в конце коридора с видом на три стороны, а за окнами, вдали, меж стволами, все еще дотлевал на снегу закат.

Тарковский в пижаме и на протезе. Он гораздо реже пользовался костылями, разве уж слишком донимала боль. Я много лет спустя написал стихи об инвалиде, совершенно не о нем, но впечатление, наблюдение с той поры: «сутулят костыли, стройнит ножной протез».

В нем чувствовалась порода, утонченность, он был бледен и красив какой‑то сословной дворянской красотой. Он был словно из начала прошлого века, из войны двенадцатого года. Знаете у Цветаевой: «О, молодые генералы»?..

Он был прекрасно воспитан, его отличал естественный интерес к собеседнику. Любому. (Недавно прочел о нем в справочнике: «образование среднее». Смешно! Кто‑то может представить совсем другого человека.) Однако он знал себе цену — и отсюда его несколько кокетливый порою тон.

У него есть замечательные стихи о Мандельштаме, и там сказано:

В диком приступе жеманства Принимал свой гонорар.

Разумеется, у Тарковского не могло быть подобных приступов, но жеманство в легкой, вполне простительной форме присутствовало. Не потому ли он и отметил эту сторону характера у Мандельштама?

Я никогда не называл его Арсением или Арсюшей, тем более на «ты», как иные мои сверстники. Меня такое коробило. А он от них терпел, ничего.

Впрочем, жену его, милую Татьяну Алексеевну Озерскую, переводчицу английской классики, я звал с самого начала знакомства Танечкой, так сложилось.

У них была «Волга», Таня ее водила. Была своя дача, просторная квартира в Москве. Но они часто и подолгу обитали в подмосковных писательских домах. Предпочитали такой образ жизни.

Известно, что Набоков с женой в последний швейцарский период постоянно жили в гостинице. Но одно дело их комфортабельный фешенебельный отель под «пятью звездочками» и другое — Малеевка или Переделкино.

Тарковский, с постели, в пижаме, хромая, пробирается по коридору в душ или в туалет, а навстречу кто‑то в заснеженной шубе или в лыжном костюме — с прогулки. И все это как‑то слишком на виду.

И вместе с тем они были, что называется, светскими людьми. Таня подгоняла «Волгу», он садился впереди, рядом с ней, и ехали — на премьеру, на выставку, просто в ресторан.

С годами вокруг него, особенно в Переделкине, все заметнее клубилась молодежь. Наверное, это было ему необходимо. Приезжали из Москвы, просто так, поторчат и уедут.

«Волги» уже не было. Когда нужно было по делам в город, возил его чаще всего молодой поэт Саша Лаврин на своем «Запорожце» с ручным управлением. Тарковский так же не торопясь, с достоинством, устраивался впереди, примащивал палку.

Сегодня, когда оглядываешься на Арсения Александровича, отчетливо понимаешь, что он прожил трагическую жизнь.

Только подумайте, этот томный красавец смолоду, с войны десятилетиями жил тяжелым инвалидом, без ноги. Мы‑то давно привыкли, но не он — и по утрам он часто выглядел особенно незащищенным от своей постоянной беды.

И еще — переводы. Печатать свое было очень трудно, а переводить — скажем честно — очень выгодно. Тогда переводы оборачивались многократно. Но многое ли осталось?

Увы!.. В ту пору переводили почти все, однако большей частью эпизодически. И я тоже. А иных, кто всерьез втянулся в эту сферу, переводы попросту сломали.

Тарковский убивается в пронзительном стихотворении «Переводчик»:

Для чего я лучшие годы Продал за чужие слова?

Ах, восточные переводы,

Как болит от вас голова.

Третья и четвертая строчки болезненным рефреном проходят через все стихотворение. Никто об этом не написал. Он один признался.

И еще у него есть — о том же:

К чужим пристрастился тюкам,

Копейки под старость не нажил.

(«Верблюд»)

Из тех, кто гигантски много переводил в наше время, удержались и как собственно поэты единицы: Пастернак, Заболоцкий, Межиров, Липкин… Ничто не проходит даром.

Ну, и главная боль Тарковского. Об этом позже…

После его смерти я прочел статью о нем. Там говорилось (да об этом и раньше в критике промелькивало), что он младший представитель серебряного века нашей поэзии. Но ведь дело даже не в том, что он значительно моложе, другое поколение, а в самом поэтическом принципе, что ли. У всех тех, перед кем он преклонялся (Ахматова, Цветаева, Мандельштам, не говоря уже о Пастернаке), стихи густо замешены на жизненных подробностях, конкретности, бесстрашной наблюдательности. У него этого почти нет.

В той же статье говорилось, что поскольку он воевал, то его можно отнести к фронтовому поколению поэтов. Опять неточно. Не относят же к этому поколению Твардовского или Симонова. Этими словами определяют художников, «рожденных» войной, то есть тех, кто только — только начинал перед войной или и не помышлял об этом. И опять же — у него, добровольцем пошедшего на фронт, человека такой военной судьбы, таких страданий, по сути, почти нет фронтовой лирики. Нет подробностей, о чем я уже говорил. Как будто ему все время что‑то мешает.

Вот стихи — о том, что кричит и кровоточит, — «Полевой госпиталь»:

Стол повернули к свету. Я лежал Вниз головой, как мясо на весах,

Душа моя на нитке колотилась,

И видел я себя со стороны:

Я без довесков был уравновешен Базарной жирной гирей.

Похоже на перевод, на что‑то западное.

Как всегда бывает в искусстве, мы хотим увидеть мир глазами свидетеля, участника, в данном случае — страдальца. Здесь он сравнивает себя с куском мяса на базарных весах. И это после того, чтб мы о нем знаем! Ужасно, но это написано словно без собственного опыта. То есть, чтобы написать это, не обязательно было пережить все то, что довелось ему.

Думаю, критика изображала его не тем, кем он был на самом деле. Он всю жизнь пытался вырваться к себе, проявиться резко и подробно. Отсюда у него стихи, похожие манерой и интонацией на Блока, Мандельштама, Гумилева, Заболоцкого. Даже Слуцкого. Не потому, что он не мог преодолеть их влияния, а потому, что он мучительно искал свое.

У него есть замечательное стихотворение, посвященное Ахматовой, — «Рукопись». Ахматова ценила и одобряла его, Цветаева им восхищалась. Итак, стихи:

Я кончил книгу и поставил точку И рукопись перечитать не мог.

Судьба моя сгорела между строк,

Пока душа меняла оболочку.

Так блудный сын срывает с плеч сорочку,

Так соль морей и пыль земных дорог Благословляет и клянет пророк,

На ангелов ходивший в одиночку.

Я тот, кто жил во времена мои,

Но не был мной. Я младший из семьи

Людей и птиц, я пел со всеми вместе И не покину пиршества живых —

Прямой гербовник их семейной чести,

Прямой словарь их связей корневых.

О чем эти стихи? О связи времен и всего живого. Это — как теперь говорят — прорыв. Автор хочет объясниться, но сперва объяснить свою собственную жизнь — прежде всего себе самому. Он хотел бы начать с начала. Не случайно в конце пути его так привлекает детство, где без подробностей не обойдешься. «Земле — земное» — так, может быть, неожиданно для него называется одна из его книг. Он всю жизнь хочет развить этот тезис.

И еще одно подтверждение моих слов и суждений. Он в жизни был совсем не такой, как в большинстве своих стихов. Он ценил в жизни самую ее основу, именно в подробностях. Помню, он дал мне прочесть рукописную поэму неизвестного автора, абсолютный кич. Там были строчки, обращенные — сперва к женщине, потом то ли к себе, то ли к другу:

Твое тело гудит над Москвой как прибой.

(Следующая строка у меня выпала.)

Но дальше:

Старичочек, мне так захотелось домой,

Старичок, так ужасно домой захотелось!

Тарковский, встречая меня в коридоре или на лестнице, восклицал с трогательной нарочитой наивностью:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Писательский Клуб"

Книги похожие на "Писательский Клуб" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Ваншенкин - Писательский Клуб"

Отзывы читателей о книге "Писательский Клуб", комментарии и мнения людей о произведении.