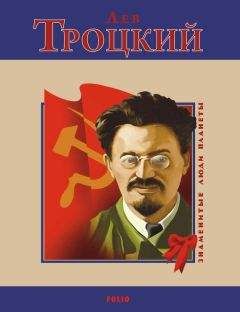

Исаак Дойчер - Троцкий. Изгнанный пророк. 1929-1940

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Троцкий. Изгнанный пророк. 1929-1940"

Описание и краткое содержание "Троцкий. Изгнанный пророк. 1929-1940" читать бесплатно онлайн.

Исаак Дойчер, автор целого ряда исторических и социологических исследований, рассматривает жизнь Троцкого сквозь формулу слов Макиавелли о том, что «вооруженные пророки всегда побеждали, а безоружные гибли». В этой книге Троцкий предстает единственным, кто открыто противостоял сталинизму, вплоть до своего трагического конца.

В талантливом изложении одного из лучших европейских исследователей вы познакомитесь с трогательной и странной историей семейных отношений выдающегося публициста и оратора.

По иронии судьбы историческое развитие сегодня подтвердило истинность идеи, лежащей в основе системы Троцкого, но оно также выявило спорность, по крайней мере частичную, этой схемы. «Оставленный в одиночестве рабочий класс России, — писал Троцкий в начале века, — неизбежно будет сокрушен контрреволюцией в тот момент, когда крестьянство повернется спиной к пролетариату». Казалось, тот момент был очень близок в начале 1921 года, а потом вновь в конце 20-х, когда крестьянство повернулось спиной к большевикам. «У рабочих не будет выбора, — писал дальше Троцкий, — кроме как связать судьбу… Русской революции с судьбой социалистической революции в Европе». С 1917 года он то и дело повторял, что Россия в одиночку не построит социализм, но все-таки ее революционный порыв еще не растрачен: 1917 год был всего лишь прелюдией к мировой революции. Сейчас выходило, что динамические силы русской революции все еще не достигли состояния покоя, хотя ее импульс не сумел разжечь революцию в Европе. Не сумев сработать наружу и расшириться в объеме и будучи сжатой внутри Советского Союза, эта динамическая энергия обратилась вовнутрь и стала вновь насильно преобразовывать структуру советского общества. Насильственная индустриализация и коллективизация стали заменителями для расширения революции, а ликвидация российских кулаков стала суррогатом свержения буржуазного господства за рубежом. Для Троцкого эта идея была неотделима от его схемы: только немецкий, французский или, на худой конец, китайский Октябрь обеспечат реальное продолжение русского Октября. Доведение до конца революционного процесса в России может произойти только через его интернационализацию. Исторически это все еще было истинно, но непосредственно Сталин действовал как невольный агент перманентной революции внутри Советского Союза. Троцкий отказывался признать это и принять эрзац за настоящую вещь.

Его точка зрения соответствовала классическому марксизму. Сталинские «великие переломы» были пронизаны абсурдом. Классическая революция, описанная Марксом, проводилась на гребне социальной осведомленности и политической активности масс; она была высшим проявлением их стремления жить и изменить свою жизнь. Потрясения 1929–1930 годов произошли при нижайшем уровне народной социальной информированности и политической энергии — это была революция сверху, основанная на подавлении всякой стихийной народной активности. Ее ведущей силой был не какой-то общественный класс, а партийная машина. Для Троцкого, чья мысль была пропитана и олицетворяла собой все богатые и разнообразные европейские традиции классической революции, эти потрясения были, следовательно, вовсе не революцией, — это было просто насилие над историей, совершенное сталинской бюрократией. И все же, какой «незаконной» с точки зрения классического марксизма ни была сталинская революция сверху, она произвела долговременные и беспрецедентные по масштабу изменения в отношениях собственности и в конечном итоге в образе жизни народа.

В течение своего повествования я неоднократно рассматривал особенность русской истории, которая состояла в чрезвычайной власти государства над народом. Старый царский абсолютизм черпал свою силу из примитивной, недифференцированной и бесформенной ткани русского общества. «В то время как на Западе, — замечал Милюков, — сословия создавали государство, в России государство приводило в действие сословия». Даже российский капитализм, добавлял Троцкий, появился «как дитя государства». Незрелость российских общественных классов побудила лидеров интеллигенции и небольших групп революционеров заменять собой народ и действовать как его доверенные лица. После относительно короткой, но обширной вспышки народной энергии России в первые два десятилетия этого столетия истощение этой энергии в Гражданской войне и послереволюционный раскол общества произвели подобный эффект. В 1921–1922 годах, когда рабочий класс был не в состоянии отстаивать свои собственные классовые интересы, Ленин и его старая гвардия взяли на себя роль его доверенных лиц. Логика этой «подмены» привела их к установлению политической монополии большевистской партии, которая затем уступила место много более суженной монополии сталинской группировки. Для того чтобы лучше уловить смысл дальнейших событий и борьбы между Сталиным и Троцким, нам надо кратко припомнить то положение различных классов советского общества, в каком они находились через десять лет после Гражданской войны.

Сейчас делом прошлого стало сокращение и распыление отличительных качеств рабочего класса начала 20-х годов. При нэпе, когда шло восстановление промышленности, вырос новый рабочий класс, по численности почти равный старому. Всего лишь за несколько лет к 1932 году занятость в промышленности возросла с 10 до 22 миллионов человек, а в последующие годы на заводы и шахты было привлечено так много новобранцев, что к 1940 году рабочий класс стал почти в три раза многочисленней, чем когда-либо. И все же, несмотря на колоссальный рост, рабочий класс не стал политической силой. Прямое влияние рабочих на политическую жизнь было неизмеримо меньше, чем в последние годы царизма, не говоря уже о 1917 годе; рабочие просто были не в состоянии защититься перед бюрократией. Дело не в том, что в рабочем государстве у них не было такой нужды, — не кто иной, как Ленин, в 1920–1921 годах настаивал на том, что рабочим придется защищаться от своего собственного государства; и если им надо было делать это в 1921 году, то в 1931 году им это понадобится тем более. Но они оставались пассивными и безгласными.

Чем вызван этот феномен продолжительного затмения социального сознания и паралича политической воли? Тут мог быть не один террор, и даже не тоталитарный террор; потому что он эффективен прямо пропорционально сопротивлению, которое встречает. Тут должно было быть что-то в самом рабочем классе, который был виновен в своей пассивности. Что же это было?

Миллионы новых рабочих пополняли промышленность, приходя из первобытно примитивной деревни, поначалу стихийно, гонимые сельской перенаселенностью, а потом в ходе планового перемещения рабочей силы из крестьянского хозяйства на завод, которое правительство проводило, используя колхозы как удобные центры по найму. Новички приносили с собой (в города и рабочие поселки) неграмотность, апатию и фаталистический дух глубинной России. Лишенные корней и сбитые с толку незнакомым окружением, эти люди сразу попадали в огромный механизм, который был должен превратить их в существа, очень отличные от тех, какими они были до сих пор, вставить их в ритм и дисциплину индустриальной жизни, привить им механические навыки и вбить в них самые последние заповеди, запреты и лозунги партии. Согнанные в огромные помещения и бараки, одетые в отрепье, недоедающие, постоянно под угрозами на рабочем месте и часто находясь в условиях полувоенной дисциплины, они были не в состоянии оказать сопротивление давлению, которое обрушилось на них. В основном их опыт не очень отличался от опыта поколения крестьян, лишенных корней, брошенных в индустриальные плавильные тигли раннего капитализма. Но в то время как при свободе это было стихийным действием рынка рабочей силы, страха безработицы и голода, которые медленно трансформировали и дисциплинировали крестьянина в промышленного рабочего, в сталинской России об этом заботилось государство и сжимало процесс трансформации во много более краткий период.

Настолько жестокой была обработка, которой подвергался промышленный рекрут, таким интенсивным было обучение, которое он проходил, таким забытым Богом и людьми и таким подавленным громадностью сил, которые формировали его жизнь, он себя ощущал, что у него не хватало ни разума, ни сил, чтобы выработать собственное мнение или выразить протест. Время от времени его недовольство находило выход в пьяной драке, в поломке машин исподтишка или в попытке сбежать с одного завода на другой. Он старался заботиться о самом себе и улучшать свою судьбу вне связи со своим классом. Его атавистический индивидуализм, как и запрет на забастовки, не позволял ему объединиться в целях самозащиты с коллегами-рабочими и действовать солидарно с ними. Сталин, подавлявший этот индивидуализм на его родной почве, в деревне, поддерживал его и играл на нем в заводской мастерской, где стахановское движение и «социалистическое соревнование» возбуждали в рабочих до предела жажду наживы и подстрекали их к соперничеству за станком.

Таким образом, пока крестьянство подвергалось коллективизации, рабочий класс был доведен до такого состояния, что от его традиционно коллективистского кругозора мало что оставалось. «Пока наше крестьянство превращается в пролетариев, наш рабочий класс полностью заражается крестьянским духом», — с горечью замечал один из ссыльных социологов оппозиции. Нечего и говорить, что классовая солидарность и марксистская воинственность были полностью истреблены. Они, правда, все еще сохранились в уцелевших могиканах «октябрьского поколения» и в совсем немногих молодых людях, воспитанных в 20-х годах, — как это видел каждый, кто наблюдал энтузиазм самопожертвования, с которым первые ударники отправлялись строить, часто почти на своих собственных костях, новые металлургические заводы и электростанции посреди голых скал Урала и дальше на востоке. Сталинская пропаганда, как обычно противореча самой себе, продолжала насаждать марксистские традиции, даже искажая и уродуя их. Рабочие, пропитанные этими традициями, были недовольны вторжением крестьянского индивидуализма на заводы и дракой за заработки и премии. Но такие рабочие были в меньшинстве, и их поглотили миллионы пролетаризированных мужиков. Кроме того, государство и партия беспрерывно иссушали интеллектуальные и политические ресурсы рабочего класса, отбирая из его среды наиболее классово сознательных, образованных и энергичных людей, чтобы заполнить ими вновь созданные управленческие и административные должности или призвать их на службу в особые отряды, чьей задачей была коллективизация крестьян. Лишенный своей элиты, рабочий класс к тому же был разорван центробежными силами и разоблачен. Конечно же он был глубоко расколот проблемой отношения к коллективизации. Эта кампания поначалу пробудила в стране большие надежды среди пролетариев с крепкими городскими корнями, которые всегда относились к кулакам с недоверием. Но работники, пришедшие из деревни, были возмущены, они заполняли города рассказами об ужасах, творящихся в деревне, и вызывали большое сочувствие. Социолог, которого мы цитировали выше, замечает, что за годы первой пятилетки города наполнились людьми, которых он описывает как sans culotte à rebours.[35] Еще со времен французской революции, объясняет он, санкюлот, т. е. человек без собственности, был врагом собственности; но в Советском Союзе в то время он был яростным защитником собственности. Его присутствие и настроение ощущались даже в старейших оплотах большевизма, что было неудивительно, если, например, в Донбассе в 1930 году не менее 40 % шахтеров были раскулаченными и другими крестьянами. В более старых слоях пролетарского общества настроение варьировало от мрачной враждебности к властям до такого чувства, что партия и государство прежде всего выражают надежды рабочего класса и что оппозиция им недопустима. Не было сомнения, что массы «санкюлотов наоборот» и многочисленные люмпен-пролетарии, ссыльные крестьяне, которые не уживались ни в каком индустриальном окружении и пополняли ряды пьяниц и преступников в городах, создали потенциально большой запас пушечного мяса для любого термидора, контрреволюционного или даже фашистского движения.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Троцкий. Изгнанный пророк. 1929-1940"

Книги похожие на "Троцкий. Изгнанный пророк. 1929-1940" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Исаак Дойчер - Троцкий. Изгнанный пророк. 1929-1940"

Отзывы читателей о книге "Троцкий. Изгнанный пророк. 1929-1940", комментарии и мнения людей о произведении.