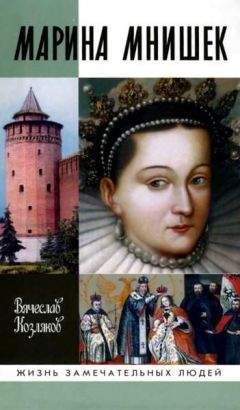

Вячеслав Козляков - Марина Мнишек

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

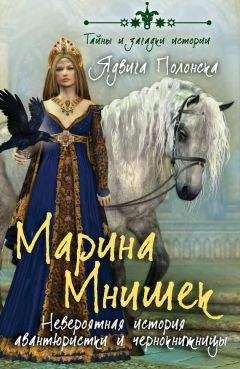

Описание книги "Марина Мнишек"

Описание и краткое содержание "Марина Мнишек" читать бесплатно онлайн.

Марина Мнишек – одна из самых ярких фигур русской Смуты начала XVII века. Полька, ставшая женой двух самозванцев и первой венчанной на царство русской «императрицей», она сумела вызвать к себе жестокую ненависть своих подданных. Ее считали главной виновницей всех бед и несчастий, обрушившихся на Русское государство, воплощением зла, еретичкой и даже колдуньей. Автор книги, опираясь на документы из русских и польских архивов, попытался дать более взвешенный портрет Марины, взглянуть на нее не столько как на злодейку, сколько как на жертву трагических обстоятельств, а заодно задаться вопросом: что именно сумела привнести в русскую историю эта незаурядная женщина? Молодая гвардия, 2005. – 341[11] с.: ил. – (Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; Вып. 935). ISBN 5-235-02790-6.

Именование Дмитрия «царем», несомненно, было ошибкой, так как даже тем московским государям, чьи права на престол были не столь сомнительны, как у самозванца, в Речи Посполитой отказывали в царском именовании. По свидетельству дневника королевского похода под Москву, 25 ноября 1609 года «составилось коло рыцарства, и туда съехались все сенаторы. Рассуждали о том, давать ли ответ тем послам. Много было голосов и восклицаний, чтобы этому посольству ответить как можно суровее». В итоге послам дали понять, что у них нет права ставить свои корыстные интересы выше интересов Речи Посполитой. Более того, их даже обвинили в том, что именно по их вине царь Василий Шуйский обратился к «язычникам»-татарам и шведским наемникам, что привело к разрыву мирных постановлений с Московским государством.

Итак, попытка тушинских послов надавить на короля Сигизмунда III, чтобы он не препятствовал самозванческому войску получить заслуженное или возместил им эти деньги, не увенчалась успехом. Николаю Мархоцкому, осмелившемуся в своих речах говорить о том, что тушинцы могут отказаться от звания подданных короля, было указано королевским подканцлером Щенсным Крыйским: «Почему такая дерзкая и вызывающая речь смешана с льстивыми словами? Почему, присягнув на верность, вы осмелились с такой легкостью изменить своему господину?» Король в своем ответе назвал находившееся под Москвой «рыцарство» не «вольными шляхтичами польскими», а «своевольными» [292]. Отвечая тушинскому воинству, находившемуся под Москвой, ни король, ни гетман Станислав Жолкевский не удостоили ни «царика», ни Марину Мнишек своим упоминанием. Тем самым дано было понять, что теперь только король Сигизмунд III будет решать, кого жаловать за московскую службу.

О Марине Мнишек вспоминали только в частных беседах, а не в официальных документах. Послам задали интересовавший тогда многих вопрос: «Сочеталась ли Марина браком, овдовев после первого Димитрия, с теперешним?» Подоплека вопроса очень проста: послов обвинили в том, что они служат неизвестно кому, а поведение Марины Мнишек прямо осуждалось. Послы защищали ее честь: «Светлейшей царице незачем вторично сочетаться браком, ибо с нее совершенно достаточно одного венчания ее, совершенного самим папским нунцием в присутствии короля».

Несмотря на острые столкновения с участниками посольства, часть рыцарства, находившегося с королем под Смоленском, была не прочь расспросить свою «братью», приехавшую из Тушина, о московской войне. Ежедневно устраивались пиры, что, вероятно, и оставило у Николая Мархоцкого впечатление, будто король принял их «с большим почетом». Но послам надо было торопиться с возвращением в Тушино, так как в их «инструкции» было записано, что они обязаны под страхом «строгого наказания от войска» вернуться ко 2 декабря.

Совершенно по-иному вели себя послы, присланные к королю Яном Сапегой из-под Троице-Сергиева монастыря. Гетман Сапега, даже если бы он и хотел, не мог занять ту же самую позицию, что его соперник гетман князь Роман Ружинский. Поэтому сапежинцы лишь просили короля вознаградить их за службу и уплатить жалованье, которое им задолжали. Сам Ян Сапега отправил тайные поручения к королю, предлагая свое посредничество на переговорах с тушинскими «конфедератами», собравшимися стоять за «царя Дмитрия». Сапега, прекрасно представлявший ситуацию, давал королю советы и в военных делах, и в том, с кем можно вести переговоры из русских лиц, поддерживавших как тушинского «царика», так и Василия Шуйского.

Впрочем, еще 2(12) ноября 1609 года, то есть до того, как тушинцы отправили посольство к королю Сигизмунду III, под Смоленском было принято решение об отправке к тушинскому воинству (но не к Дмитрию) собственных «комиссаров» – перемышльского каштеляна Станислава Стадницкого, кременецкого старосту Кшиштофа Збаражского, писаря Великого княжества Литовского браславского старосту Януша Тышкевича и королевского дворянина Людвига Вайера [293]. Более того, король вошел в пределы Московского государства, представляя себя как арбитра, стремящегося к успокоению мятежной страны. О замысле решить московские дела «без разлития крови» говорилось в ответе тушинцам гетмана королевского войска Станислава Жолкевского. Поэтому одновременно королевское посольство имело верющие листы (по-современному верительные грамоты) к царю Василию Шуйскому, церковным властям и боярам, находившимся как в Москве, так и под Москвой. Все это могло означать, что с вмешательством короля сторонники «царя Дмитрия» лишались права единолично решать вопрос о будущем русском государе.

Интересно, что еще по дороге из Тушина под Смоленск, «миновав Дорогобуж», послы польских наемников повстречали королевских комиссаров. Но, как писал Николай Мархоцкий, тушинцы отказались отвечать на расспросы. На обратном же пути тушинское посольство даже смогло обогнать королевских комиссаров. Их задержал в Можайске небезызвестный воевода князь Григорий Петрович Шаховской, сопротивлявшийся движению к Москве большого отряда, охранявшего королевское посольство. Главная же причина состояла в том, что и русским тушинцам было не по нраву активное влияние короля на ход событий под Москвой. В итоге от королевских комиссаров был отправлен вперед гонец Ян Ловчавский Добек. Он, по воспоминаниям Николая Мархоцкого, въехал в Тушинский лагерь вместе с теми послами, которые ездили от польских наемников из Тушина под Смоленск: «Прибыли мы в свой обоз прежде господ комиссаров, был с нами и пан Добек. Выслушав нас, стали все обсуждать: принимать королевских комиссаров или нет, – ибо в ответ на вторжение короля войско заключило союз: встать при Дмитрии и не вступать ни в какие переговоры, если кто-нибудь захочет их вести иначе, нежели как с царем Дмитрием» [294].

Для всего тушинского воинства настал час выбора: продолжать поддерживать «царя» и «царицу», чтобы получить выслуженные злотые по взятии Москвы (которую еще нужно было отвоевать), или переходить на службу более кредитоспособного короля. В последнем случае можно было получить хотя бы часть денег и, кроме того, не подвергаться угрозе конфискации имущества и объявления преступниками на родине. Перед новым выбором стояли и русские сторонники самозванца. Они пытались упредить послов, чтобы те отправили свое посольство сначала к «царю Дмитрию». Но посланцы короля, устроившие аудиенцию тушинским боярам, четко дали понять, что у них нет «никакого дела» к их государю.

Марина Мнишек в письме от 30 ноября (10 декабря) также призывала королевского комиссара Станислава Стадницкого вести переговоры напрямую с «царем Дмитрием», а не с тушинским «рыцарством». Однако она выбрала не вполне удачный тон. Марину должно было бы насторожить, что даже близкий к Мнишкам человек называл ее уже не «царицей московской», а «воеводенкой сандомирской». Она же дала волю гневу, выговаривая Станиславу Стадницкому. Марина Мнишек совершенно не понимала, почему она должна отказываться от своего непризнанного королем царского титула. Вместо этого она рассуждала о божественных путях, ведущих к счастью, и сделала в письме соответствующую собственноручную приписку: «Кого Бог осветит, тот будет, несомненно, и по праву сиять. Не потому солнце не ясно, что его иногда закрывают черные тучи» [295].

В Тушине возникло две партии: противников и сторонников перехода на службу к королю. Первую возглавлял гетман князь Роман Ружинский, предлагавший «держаться недавно заключенного союза и присяги», то есть не покидать «царя Дмитрия». Но король Сигизмунд III принял меры, чтобы нейтрализовать его сторонников. В Тушино приезжало из-под Смоленска немало людей, намеренно распускавших слухи о большой королевской казне, возбуждавшей наемников, давно не видевших никаких денежных выплат. Вторая партия, хотевшая переговоров с королем, имела главную поддержку у гетмана Яна Сапеги, засылавшего своих эмиссаров и к королю под Смоленск, и в Тушино. По словам Николая Мархоцкого (он был в первой партии), гетман Ян Сапега пригрозил, что если переговоры не начнутся, то «его хоругви уйдут и запишутся на королевскую службу» [296]. Через пару месяцев ситуация зеркально переменится, и уже гетман князь Роман Ружинский будет проводником королевской политики, а гетман Ян Сапега станет поддерживать Марину Мнишек, для которой переход тушинцев под руку короля означал крах всех ее честолюбивых намерений.

4 (14) декабря 1609 года королевские комиссары во главе со Станиславом Стадницким прибыли в Тушино. Гетман князь Роман Ружинский вынужден был согласиться на то, чтобы их «пропустить и выслушать». Сохранился отчет о приеме комиссаров и начале переговоров, включенный в дневник королевского похода под Смоленск. Въезд послов в Тушино был обставлен очень торжественно. Сама процессия, состоявшая из комиссаров, их огромной свиты в 3800 человек «пехоты» и 400 «отборных копейщиков», представляла собой внушительное зрелище. Важность происходившего была подчеркнута особым церемониалом посольских встреч: первым на подъезде к Тушинскому лагерю королевских комиссаров встретил полковник Александр Зборовский, затем – гетман князь Роман Ружинский (его везли на санях по причине болезни) и брат Марины Мнишек – саноцкий староста Станислав Мнишек. Брат заранее приехал из-под Смоленска уговорить сестру принять волю короля, но не преуспел в этом. И наконец, уже «при въезде в лагерь» послов приветствовал боярин «царя Дмитрия» Иван Плещеев (по другим сведениям, на встрече был еще «боярин» Федор Унковский). Но это ничего не изменило, королевские комиссары проехали мимо царских палат. «Царь Дмитрий» и царица Марина смотрели «с крыльца в окно, так что их хорошо было видно», надеясь, что королевские комиссары в последний момент изменят свое решение и, соблюдая этикет, отдадут им должное. Но этого не произошло. В своем отчете королю Станислав Стадницкий и его товарищи назвали царя «вымышленным Дмитрием». Отметили королевские комиссары в своем отчете и презрительный взгляд «царицы» (Марине удалось-таки отстоять свое право на такое именование), смотревшей на них «absque respectu quovis» [297].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Марина Мнишек"

Книги похожие на "Марина Мнишек" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Вячеслав Козляков - Марина Мнишек"

Отзывы читателей о книге "Марина Мнишек", комментарии и мнения людей о произведении.