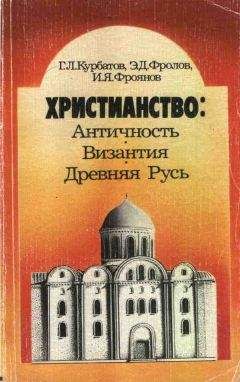

Георгий Курбатов - Христианство: Античность, Византия, Древняя Русь

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Христианство: Античность, Византия, Древняя Русь"

Описание и краткое содержание "Христианство: Античность, Византия, Древняя Русь" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена возникновению и ранней истории христианства. Особое внимание к этой теме обусловлено приближающимся тысячелетним юбилеем так называемого «крещения Руси», которое идеологи русского православия рассматривают как событие, якобы ознаменовавшее решительный перелом в истории русского народа. Стремясь дать объективное и верное представление о сущности христианства вообще, о «крещении Руси» и его воздействии на древнерусское общество, авторы обращаются к истории вопроса — не только к обстоятельствам, обусловившим принятие Русью христианства, но и к истокам христианского движения в античном мире, к судьбам христианской религии в Византии, откуда она и была заимствована русскими людьми.

Идея «двоеверия» вошла и в советскую историографию. С ней вынуждены сейчас считаться и новейшие идеологи православия (см.: Богословские труды, сб. 10. М., 1973, с. 118; ЖМП, 1980, № 7, с. 45). Однако, «признавая существование язычества не только до начала „крещения Руси“, но и после, современные богословы русской православной церкви характеризуют его как нечто принципиально отличное от православия, никак не повлиявшее на православное вероучение и обрядность, существовавшее в качестве „суеверия“, которое якобы со временем было окончательно вытеснено „истинной верой“» — так пишет профессор Н. С. Гордиенко. Справедливо возражая против подобных построений, он считает, что в России «имело место длительное, многовековое сосуществование византийского христианства со славянским язычеством: вначале в качестве параллельно функционировавших самостоятельных вероисповедных систем, а затем — вплоть до настоящего времени — в виде двух компонентов единого христианского религиозно-церковного комплекса, именуемого русским православием»[135].

Стремясь рассматривать «двоеверие» исторически, Н. С. Гордиенко отмечает: «„Двоеверие“, сначала явное, затем скрытое, впоследствии было преодолено русским православием, но преодоление это оказалось в значительной степени формальным, и достигла его церковь ценой компромисса, посредством приспособленчества. Византийское христианство не устранило славянское язычество из сознания и повседневного обихода народов нашей страны, а ассимилировало его, включив языческие верования и обряды в свой вероисповедно-культовый комплекс»[136].

Соглашаясь в принципе с этими мыслями автора, полагаем, что здесь несколько по-иному необходимо расставить исторические акценты. И первое, о чем следует сказать, — это о жизнеспособности древнерусского язычества, которое с социальной и политической точки зрения не утратило еще исторической перспективы. Поэтому распространяемое на Руси XI–XII веков христианство заметно оязычивалось, то есть подвергалось глубокой языческой обработке. Проследим за этим процессом, используя конкретные данные.

Наряду с городскими и сельскими приходскими храмами на Руси XI–XII веков создавалось множество домовых церквей. На это исследователи обратили внимание еще в прошлом столетии. Е. Е. Голубинский, например, писал: «В Греции с древнего времени предоставлено было всякому желающему иметь для себя свою домовую церковь, пользуясь каковым правом имели их большая часть знатных и вообще состоятельных людей… От греков обычай иметь такие церкви перешел и к нам, русским. Мы не имеем положительных сведений, до какой степени был у нас распространен и силен обычай иметь эти церкви в период домонгольский, но есть вся вероятность предполагать, что он был распространен столько же, как это было в Греции. Иметь небольшую домовую деревянную церковь стоило столько же мало, сколько иметь на дворе лишнее строение; а так как дело, нет сомнения, было поставлено таким образом, что домовая церковь считалась признаком знатности, то необходимо думать, что имели их не только все люди действительно знатные, но и все те, которые тянулись в знать или, иначе сказать, что имели их весьма многие» (Голубинский Е. Е. История русской церкви, т. 1, с. 400).

С большой долей вероятности можно говорить о том, что моления свершались не только в домовых церквах, но и в специальных комнатах, получивших название «крестовых». Однако об этом свидетельствуют лишь поздние информаторы. Так, Григорий Котошихин, описывая быт московской знати XVII века, сообщает, что «болшие и середних статей бояре, которым позволено держати в домах своих попов, заутреню и часы и молебен и вечерню отправляют у себя в своих хоромах» (Россия в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1859, с. 122). Очевидно, это древняя традиция христианских молений в домашних условиях.

О наличии большого количества домовых церквей в Древней Руси говорят некоторые косвенные, но весьма красноречивые факты. По известиям Титмара Мерзебургского, в Киеве к моменту смерти Владимира в 1015 году действовало более 400 церквей. Согласно Никоновской летописи, в 1017 году здесь произошел сильный пожар, «и погоре град и церьквей много, яко до седмисот, и опечалился Ярослав» (ПСРЛ, т. 9–10, с. 75). Надо думать, что помимо сгоревших 700 церквей осталось какое-то их количество, не тронутое пожаром. По известиям Лаврентьевской летописи, относящимся к 1124 году, «бысть пожар велик в Киеве», во время которого одних церквей сгорело «близ шестисот» (ПСРЛ, т. 1, стб. 293). Совершенно очевидно, что столь значительное число церквей, фиксируемое летописцами, не могло заключать одни только приходские храмы. Тут, несомненно, подразумевались и домовые церкви.

Любопытный материал, подтверждающий предположение о существовании в Киевской Руси широкой практики строительства домовых церквей, содержит грамота константинопольского патриарха Германа II к русскому митрополиту Кириллу I, датируемая 1228 годом. «Дошло до слухов нашего смирения, — пишет патриарх, — что некоторые в русской стране приобретают куплею рабов, даже и пленников, и отдают их учиться священной грамоте, а потом, когда придут в возраст, возводят их по чину к священнодостоянию, приводя их к епископам, но не освобождают их наперед от рабства, так что — и после священного поставления иереи бесчествуются рабским именем» (Русская историческая библиотека, т. 6. СПб., 1880, с. 79–80). Едва ли можно сомневаться в том, что случаи посвящения в попы рабов стали на Руси начала XIII века весьма распространенным явлением, чем и вызвана озабоченность патриарха. Можно предположить, ради чего господа добивались поставления в священники своих рабов: конечно же, они нужны были им для службы в домовых церквах. Определения Владимирского церковного собора 1274 года не оставляют на этот счет никаких сомнений. Собор в категорической форме высказал требование, запрещающее рабов «приводить на священничество», иначе — поставлять в попы. Раб, прежде чем стать священником, должен был быть отпущен господином на свободу «предо многыми послухы [свидетелями] с грамотою», подтверждающей освобождение. Все это необходимо было, чтобы господин «по поставлении» не присвоил новоиспеченного попа и не использовал его для собственных нужд при домашних богослужениях.

Имеются и прямые указания на существование в Древней Руси домовых церквей. Киево-Печерский Патерик, повествуя о благой жизни иконописца Алимпия, упоминает какого-то мирянина из Киева, который «поставил себе церковь и хотел на украшение ее сделать иконы». Изготовление этих икон и было заказано Алимпию. Тому же Алимпию другой мирянин «дал написать икону», чтобы поставить ее в церкви, где молился он сам и его домашние (Художественная проза Киевской Руси XI–XIII веков. М., 1957, с. 219, 221–222).

Распространенность домовых церквей вызвала необходимость упорядочить их деятельность. «Аще церквица будет у кого в дому, — гласит одна духовная инструкция, — достоить в ней литургисати, а детя не крестити, но в соборной церкви».

Как мы знаем, Е. Е. Голубинский в создании домовых церквей на Руси усматривал обычай, заимствованный у греков. Знаменитый историк русской церкви тут был не прав. Для учреждения домовых церквей в Древней Руси была своя туземная почва, ибо в древних обществах, исповедовавших языческую религию, у каждой отдельной семьи имелись «свои религиозные обряды, ей одной принадлежащие, свои особенные гимны и молитвы… Обряды, слова, молитвы, гимны, составлявшие существенную часть домашней религии, — все это было родовым наследием, священной собственностью семьи, и собственностью этой ни с кем нельзя было делиться, строго воспрещалось открывать что-либо из этого посторонним». Вот почему у племен и народов, пребывающих в язычестве, жилища являлись своеобразными религиозными центрами. «Всякий дом имел своих богов; всякий бог покровительствовал только одной семье и был богом только в одном доме»[137].

Устройство домовых церквей на Руси XI–XII веков — дань языческим верованиям и представлениям, которые стойко держались в сознании древнерусского общества, сравнительно недавно принявшего крещение. Домовые церкви превращались в своеобразные домашние святыни. Происходило слияние христианства с язычеством.

Аналогичная картина складывается в жизни гражданских городских общин Киевской Руси. Как показывает исторический опыт древних народов, гражданские общины, подобно семьям, имели собственных богов, и потому каждая являла собой самостоятельную, а порой и замкнутую религиозную ассоциацию. Именно этим объясняется та специфическая роль, которую усвоили кафедральные храмы, воздвигнутые в волостных центрах — средоточиях различных древнерусских земель, или городов-государств[138]. Они приобрели огромное значение, будучи оплотом благоденствия и мира, символом суверенитета волостных общин. Именно такими являлись Софийский собор в Киеве, Софийский собор в Новгороде, Софийский собор в Полоцке, Спасский собор в Чернигове, собор св. Богородицы в Смоленске, собор св. Богородицы во Владимире на Клязьме и т. п. Киевская София была превыше всего для киевлянина, новгородская София — для новгородца, храм Богородицы — для владимирца. Соратник Ярослава Мудрого митрополит Иларион с восторгом писал о Софии киевской: «Церковь дивна и славна всем окружным странам, яко же ина не обрящется во всем полунощи земленем от востока до запада». Эти слова Илариона надо понимать в смысле не только внешнего великолепия киевской Софии, но и ее исключительности как местной святыни, ее приоритета над остальными церквами. Отношение новгородцев к своей Софии превосходно запечатлела летописная реплика: «Не будеть Новый торг Новгородом, ни Новгород Торжком, но где святая София — там и Новгород».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Христианство: Античность, Византия, Древняя Русь"

Книги похожие на "Христианство: Античность, Византия, Древняя Русь" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Георгий Курбатов - Христианство: Античность, Византия, Древняя Русь"

Отзывы читателей о книге "Христианство: Античность, Византия, Древняя Русь", комментарии и мнения людей о произведении.