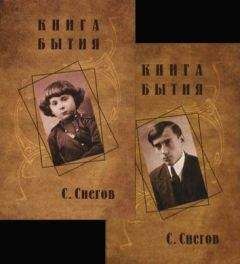

Сергей Снегов - Книга бытия

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Книга бытия"

Описание и краткое содержание "Книга бытия" читать бесплатно онлайн.

Двухтомный роман-воспоминание Сергея Снегова «Книга бытия», в котором автор не только воссоздаёт основные события своей жизни (вплоть до ареста в 1936 году), но и размышляет об эпохе, обобщая примечательные факты как своей жизни, так и жизни людей, которых он знал.

Кроме Попруженко и Кириллова физику преподавал Базилевич, принимавший у меня вступительные экзамены. Но он числился профессором на Соцвосе, и я его лекций не слышал.

Я не собираюсь описывать всех преподавателей физмата, их было много — и каждый по своему интересен. Но о профессоре неорганической и физической химии Дмитрии Сергеевиче Добросердове расскажу — он был особенным.

И главная его особенность состояла, вероятно, в том, что он очень интересно читал. Его самого увлекало то, что он излагал. Скучные химические формулы становились событиями, окаменевшие факты — процессами. Он говорил об истории открытий — и современная точная наука превращалась в захватывающую авантюру, в которой полумистическая алхимия и полуслепая ятрохимия, нащупывая таинственные законы природы, творили из самих себя строгое знание. Поиски философского камня оборачивались на его лекциях научным приключением.

На старших курсах Дмитрия Сергеевича сменил профессор Богатский — он читал органическую химию, научно гораздо более организованную, чем неорганическая, но делал это так педантично и скучно, что мы ее только сдавали, не усваивая и не запоминая. И уж — тем более — не восхищаясь.

Лекции Добросердова заставили меня увлечься книгами по истории химии, как авантюрными романами. Вряд ли в другой науке могло найтись столько рискованных приключений и личных драм! Я так начитался, что у нас с профессором даже произошла небольшая стычка.

— Дмитрий Сергеевич, можно вопрос? — обратился я к нему на одной лекции.

Он разрешил — и я продолжал:

— Вы говорили, что одной капли синильной кислоты достаточно, чтобы убить лошадь, а две капли смертельны для любого человека.

— Совершенно верно, — подтвердил Добросердов и вежливо осведомился: — А у вас есть возражения?

— Не у меня, а у великого химика Карла-Вильгельма Шееле, открывшего синильную кислоту.

И я с торжеством прочел цитату из дневника ученого: получив кислоту, он шпателем положил ее на язык — и ощутил небольшое жжение и сильный запах и вкус миндаля.

— Он принял, по-вашему, десятикратно смертельную дозу, но даже не ощутил, что она чем-то опасна.

Добросердов показался мне озадаченным, но нашелся он быстрей, чем я ожидал.

— Видите ли, — сказал он очень рассудительно. — Шееле был так напичкан кислотами и щелочами, так надышался всякими вредными испарениями, что на него, возможно, яды уже не действовали. Известно, что у многих укротителей змей появляется нечувствительность к укусам. И потом — не все люди одинаково реагируют на химические вещества. Если взять сто человек и дать им синильную кислоту, то девяносто девять непременно погибнут, но один, не исключено, даже не догадается, что принимал яд. У нас в аудитории около ста студентов. Для одного, надеюсь, опыт безвреден. Не хотите ли попробовать: не вы ли тот самый человек, кому порция синильной кислоты покажется чем-то вроде миндального сиропа?

Ответом ему был общий хохот.

У Добросердова была привычка начинать лекцию одной и той же фразой:

— В прошлый раз мы говорили, стало быть, о чем же?

Мы часто повторяли эти слова, подражая голосу Дмитрия Сергеевича. У Миши Гефена это получалось особенно хорошо (он вообще был отличным имитатором). И вот однажды, когда Добросердов уже вступил на кафедру, в затихшей аудитории отчетливо прозвучал его собственный голос:

— В прошлый раз мы говорили, стало быть…

Дмитрий Сергеевич так растерялся, что невольно закончил фразу:

— …о чем же?

К его чести, в следующую минуту он смеялся так же громко и искренно, как и все мы.

Курс физической химии, который читал Добросердов, так подействовал на мое воображение, что я вдруг пустился разрабатывать теорию реакций. Эту область наш профессор не детализировал — только упоминал о ней. Я исходил из того, что любое взаимодействие между двумя разными молекулами имеет своеобразный «послед», часть энергии при котором передается соседям — и тем самым стимулируется их вступление в реакцию. В результате процесс, начинающийся как самовозгорание, становится более стремительным. Эти соображения я изложил на нескольких страничках, назвал свой опус «Гипотетическими размышлениями» (в честь любимых — на то время — «Метафизических размышлений» Рене Декарта) и отдал Добросердову — на отзыв. Он вежливо поблагодарил и пообещал прочесть. Но учебный год уже закачивался, впереди маячили каникулы — разговора не получилось.

А на втором курсе Добросердов у нас уже не преподавал. Мне показалось неудобным приставать к Дмитрию Сергеевичу, а сам он меня не искал: очевидно, не обнаружил в моих химических рассуждениях ничего нового и интересного.

Между прочим, впоследствии, изучая теорию цепных реакций академика Н.Н. Семенова, получившего за свои изыскания Сталинскую и Нобелевскую премии, я обнаружил, что пытался разработать нечто похожее. Ничего удивительного: не только я — тысячи энтузиастов-неофитов старались заново изобрести велосипед. Но, думаю, если бы Добросердов нашел время поговорить со мной, я бы наверняка переключился с чистой физики на физическую химию.

Позже, в сороковые годы, описывая процесс разделения изотопов водорода при электролизе, я так и поступил. Я воспользовался теорией академика А.Н. Фрумкина о замедленном разряде ионов единичного водорода, перенес ее на разряд ионов водорода тяжелого, дейтерия, и вывел математическую формулу разделения этих двух изотопов. И хотя сам Фрумкин написал мне, что исследование это «представляет значительный интерес для науки» (тогда я очень гордился этой оценкой), из моих физико-химических потуг (инициированных, кстати, повелителями ГУЛАГа) так ничего и не вышло: грозные судебные статьи стали непреодолимым барьером для грядущих атомных исследований.

А теперь пора поговорить о самых заметных преподавателях-гуманитариях: психологе Шевелеве, историках педагогики и дидактики Готалове-Готлибе и Гордиевском.

Шевелев читал лекции для всех факультетов — ему обычно выделяли самую большую, чуть ли не на пятьсот человек, Октябрьскую аудиторию (она располагалась в главном здании Медина). Лектор он был блестящий! И активный сторонник бихевиоризма — модного учения, отрицающего самостоятельность сознания, которое когда-то называли душой. Бихевиористы сводили эту самую душу к взаимодействию внешних факторов и психических реакций на них. И Шевелев простыми опытами доказывал нам вторичность психики.

Как-то на его лекции всем студентам роздали по листку бумаги с десятью лабиринтами (каждый следующий — сложнее предыдущего). От нас требовалось как можно быстрее найти все выходы. Начинали одновременно, по сигналу ассистента. Я выполнил задание первым — и загордился: результат доказывал мою сообразительность и комбинаторный талант.

На следующей лекции Шевелев подтвердил мое высокое мнение о самом себе — правда, достаточно своеобразно.

— Студент физмата Штейн показал выдающиеся способности. Его время — три с небольшим минуты на десять правильно решенных лабиринтов. На моей памяти только два человека имели лучший результат, то есть обладали и большей сообразительностью, и большим комбинаторным дарованием. Один был вором и сидел в одесской тюрьме, другой работал пожарным в порту.

Следующий месяц стал для меня тяжелым испытанием. По каким бы университетским коридорам я ни ходил, в каких бы уголках ни прятался, кто-то из товарищей непременно пристраивался позади и скорбно бубнил мне в спину:

— Три были у мамы сына. И все — неудачники. Первый стал вором, второй поступил в пожарные, а третий подался на физмат.

И я искренне возненавидел свою победу на соревнованиях по комбинаторике, организованных профессором-бихевиористом Шевелевым.

Но в гулаговском бараке я переменил мнение. Я познакомился с ворами и убедился, что и сообразительность, и комбинаторное дарование — непреложные требования их профессии. Вор должен всей кожей, всем телом предвидеть угрозу и мгновенно оценивать ее степень — иначе его просто-напросто поймают. А пожарный, врываясь в горящий дом, обязан даже не видеть — чувствовать, кого спасать в дыму и пламени, куда бежать между рушащимися стенами, под падающим на голову потолком… Только стремительная оценка обстановки, недоступная обычному человеку, только молниеносный расчет действий и последствий могут позволить ему спасти гибнущих — и не погибнуть.

Поняв это, я стал гордиться сравнением Шевелева.

Готалов-Готлиб, один из самых старых профессоров университета, читал педагогику, дидактику и особый курс под странным названием «Система народного образования».

Первую еще можно было терпеть, вторая была (во всяком случае — для меня) неодолимо скучной, а СНО оказалась неожиданно интересна — на лекциях шла речь об истории создания в странах Европы частных и государственных школ, гимназий и лицеев, о появлении и развитии знаменитых университетов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Книга бытия"

Книги похожие на "Книга бытия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Снегов - Книга бытия"

Отзывы читателей о книге "Книга бытия", комментарии и мнения людей о произведении.