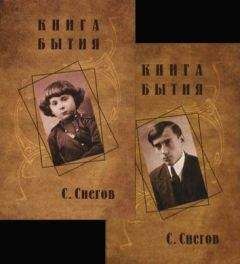

Сергей Снегов - Книга бытия

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Книга бытия"

Описание и краткое содержание "Книга бытия" читать бесплатно онлайн.

Двухтомный роман-воспоминание Сергея Снегова «Книга бытия», в котором автор не только воссоздаёт основные события своей жизни (вплоть до ареста в 1936 году), но и размышляет об эпохе, обобщая примечательные факты как своей жизни, так и жизни людей, которых он знал.

Смутно помню, как пытались вытащить на идеологическую казнь еще одного профессора, читавшего политэкономию в Инархозе (кажется, немца, человека средних лет, но уже известного ученого).

— Ты знаешь, что он объявил? — с ужасом говорил мне знакомый студент. — Экономическую систему Маркса, мол, согласен излагать во всех подробностях, но сам лично придерживаюсь только австрийской школы экономики, ибо она одна истинно научна. Нет, ты понимаешь — такую чушь сморозил! Секретарь парткома даже за голову схватился.

Преподавателя быстро поперли с должности. Главные экономические дисциплины в Инархозе стал читать профессор Герлах — ученый уже советской школы. Студенты его хвалили: он хорошо знал предмет и доступно его излагал. Не всякий новый лектор удостаивался таких отзывов.

Я не знаю, что случилось дальше с Гордиевским. Если он и остался в университете, то полностью выпал из моей памяти.

Идеологическая чистка старой профессуры, грянувшая в начале тридцатых, бушевала среди гуманитариев. Меня она касалась только краем — и я особо в нее не вникал. Только если буйство совершалось в непосредственном моем окружении, я присматривался и запоминал. Все остальное доходило урывками и частично.

Одним из таких «урывков» идеологического очищения стало исчезновение профессора Тюльпы. Не знаю, где преподавал этот красивый молодой человек и действительно ли имел звание профессора. Лектор он был блестящий — знающий, остроумный, находчивый. Он выступал в клубах культуры — рассказывал о художественной литературе советского периода. Это было модно — говорить о попутчиках, футуристах, ВАППе и РАППе, комсомольской поэзии, украинских писателях. Я несколько раз слушал его лекции — они были свежи и блестящи. И вот Тюльпа исчез. И немедленно поползли мрачные слухи: это не наш человек, он только притворялся советским профессором. Дальше показания расходились: не то в тюльповскои родне обнаружился непорядок по социальной части, не то сам он сболтнул на лекции что-то чуждое — в общем, его убрали, чтобы не осквернял молодое сознание.

Потом выяснилось: Тюльпу на несколько лет отправили в ссылку. Когда он отбыл свой (пока еще краткий) срок и, вернувшись в Одессу, стал опять читать лекции, его снова вышибли — на этот раз навсегда. Я стал невольным свидетелем этой вторичной высылки.

Меня вызвал к себе Беляев, секретарь обкома партии по агитации и пропаганде. Он сидел за широким полированным столом и жадно курил. Курили и почти все вызванные к нему — в комнате сгущался табачный туман.

К Беляеву вошел кто-то из прислужников и стал докладывать обстановку.

— Еще пустячок, — сказал он в заключение. — В городе появился Тюльпа, опять выступает с лекциями. Как прикажете поступить?

— Тюльпа? — удивился Беляев. — Что ему нужно в Одессе?

— Говорит, вернулся в родные места.

— Мало ли что он говорит! Передайте, чтобы немедленно испарился. А если заартачится, попросим покрепче.

Больше в Одессе никто о Тюльпе не слышал.

Теперь — о нашем курсе. Честно говоря, мне трудно вспомнить что-нибудь интересное — он был очень средним. Среди моих одноклассников по профшколе было многих ярких личностей, добившихся впоследствии серьезных успехов: Кучер — профессор в Сорбонне, Большой — лауреат Сталинской премии, конструктор, Богданов — директор завода, замминистра, Полтава — крупный строитель, Вайзель, Кордонский (и не они одни) — превосходные инженеры… Ничего этого я не могу сказать о моих сокурсниках. Если кто-то из них и стал выдающимся трудягой, то в университете ничто не предвещало такой возможности.

Курс был как курс: двадцать шесть рабфаковцев и пятеро прошедших вступительные экзамены — я, Миша Гефен, Оля Васильева, родственница нашего профессора теоретической механики, и Женя Мартынович (пятого уже не помню). Еще один нерабфаковец присоединился к нам позже — очень серьезный и дельный парень Олег Яровой.

Рабфаковцы отчетливо делились на две группы: «интеллигенты» (человек шесть) и «ребята из народа». Среди интеллигентов — Логинов, Ковалев, Кеслер, Корпун, Васин, Русаков… Эти люди не сумели добиться высшего образования в молодости. Тридцатилетние, они казались нам почти стариками. Университет был нужен им как почетный этап уже определившегося жизненного пути, а не как старт на высоты. Мы ежедневно встречались, даже дружили — и я все снова и снова убеждался, что они перезрели для науки. Бывшие учителя и рабочие, они растеряли свою творческую, производительную молодость на службе. Набрав необходимый стаж и понимая, что нормальные экзамены не для них, они записывались на рабфак — оттуда в университет (в общем-то им уже и не нужный) вела широкая и торная дорога. Все они были неплохими студентами — но не более того. И, как правило, возвращались на прежние должности (в большинстве своем — учителей средних школ). Правда, с более почетными документами и более высокой (наверное) зарплатой.

Совсем иначе выглядели молодые рабфаковцы. Их было около двадцати — и отличались они друг от друга только оттенками серого. Нет, я не утверждаю, что они выглядели сплошной однородной серятиной. Характеры у них были очень разные. Злой Футескул ничем не походил на сдержанного и вежливого Драбчука, хороший парень Борис Баклан — на недоверчиво-недоброго Гардашника, простодушный Маснюк — на скрытного Васько… Нет, серостью были не их характеры, а их отношение к науке, понимание ее, стремление к ней. В этом они были одинаково неразличимы. Ни один из них (во всяком случае — на моей памяти) не сверкнул даже мимолетным проблеском таланта.

Должен оговориться. Я имею в виду талант к физико-математическим наукам. Есть мир — и есть окружение.

Там, в том окружении, откуда вышли наши рабфаковцы, они вовсе не были бездарностями. Они приезжали в Одессу из деревень, их посылали в университет заводы — как лучших из лучших (в своей среде). Это подтверждали документы с печатями школ, педсоветов, комсомольских и партийных ячеек. Но, интеллигенты в первом поколении, среди интеллигенции по праву рождения они оказались не в своей тарелке. И в науке — настоящей, многовековой — они тоже были не на месте. Исключения встречались — например, Ломоносов и Фарадей. На моем курсе, мне кажется, их не было.

Я уверен в этом, потому что сам однажды почувствовал, что значит оказаться не в своем окружении. Я уже преподавал в институте, много знал, хорошо ораторствовал и нравился девушкам — они мне, естественно, тоже. Две мои студентки, одна дочь профессора, другая из этого же круга, пригласили меня в гости, вероятно предупредив друзей, что появится местная знаменитость — молодой и яркий их учитель. И я провел целый вечер среди представителей культурной элиты Одессы.

В это время из печати вышел какой-то том Джорджо Вазари, живописца XVI века, с жизнеописаниями его современников. Завязался разговор. Я так и не принял в нем участия.

Я сам ощущал странность моего молчания. Я, конечно, читал Вазари и много знал о великих мастерах Ренессанса. Наверное, мои знания были шире и глубже, чем у остальных гостей. Но для меня, интеллигента практически в первом поколении, знаменитые имена, так легко и просто мелькающие в разговоре, в свое время были открытиями, а для собравшихся — бытом, знакомым с детства. Я не мог так непринужденно обращаться с гениями! И потому с интересом слушал — и не вмешивался.

И, уходя, услышал удивленную реплику, обращенную к молодой хозяйке:

— А твой Штейн весь вечер промолчал. Как ему это удалось?

— Сама удивляюсь, — шепотом ответила хозяйка. — Даже не догадывалась, что он на это способен.

Впрочем, это не было насилием над собой: я всегда умел говорить так, что заслушивались, и был способен заслушиваться тех, кто интересно говорил.

Однако вернемся к нашему курсу. В нем, как в капле воды, отражалось то, что происходило в обществе.

Государство, назвавшее себя пролетарским и объявившее своей целью коммунизм, во имя грядущего социального равенства создало такое обширное и узаконенное неравноправие, какое вряд ли знали предшествующие эпохи.

Крестьян чохом исключили из нормальной жизни: их лишили паспортов, запретили переезжать в города без особого на то разрешения. Многих (бывших помещиков, зажиточных крестьян) объявили врагами государства.

А в городах множилось число лишенцев — людей, не имевших права избирать органы власти (тем более — быть избранными). Лишенцами стали все бывшие дворяне, промышленники, купцы (и, конечно, их дети), современные частные ремесленники и торговцы (вплоть до самых мелких). Для них были закрыты не только высокие посты в промышленности и государстве, но и образование и наука. Думаю, чуждой и враждебной была признана большая часть народа.

Воцарилось господство меньшинства над большинством (то, против чего, собственно, и была направлена революция) — причем и моральное обоснование этого было гораздо слабее, и социальная несправедливость несравненно выше. Если раньше богатые, образованные и умелые господствовали над беднотой и голытьбой, то сейчас господами стали неумехи и лентяи (в деревнях) и малограмотные трудяги (в городах). Для упрочения своей власти — верней, для элементарного ее сохранения — государство спешно выдвигало вперед свою единственную опору — бедняков и рабочих. Из них создавалась новая интеллигенция. Им, практически единственным, были открыты все дороги.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Книга бытия"

Книги похожие на "Книга бытия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Снегов - Книга бытия"

Отзывы читателей о книге "Книга бытия", комментарии и мнения людей о произведении.