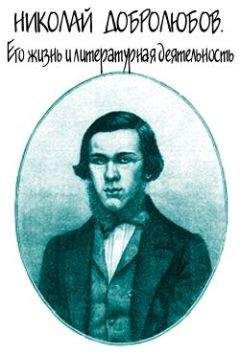

Виталий Никоненко - Николай Александрович Добролюбов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Николай Александрович Добролюбов"

Описание и краткое содержание "Николай Александрович Добролюбов" читать бесплатно онлайн.

Николай Александрович Добролюбов (1836–1861) — один из основателей русской революционной демократии, выдающийся литературный критик и философ-материалист, соратник Н. Г. Чернышевского. Книга знакомит с жизнью и сочинениями мыслителя, показывает его определяющую роль в разработке ряда важнейших разделов революционно-демократической идеологии.

Для широкого круга читателей.

Наряду с вышеизложенным не менее важным является, по мысли Добролюбова, и второй аспект соотношения философии и литературы. «…Литература, — говорится в статье „Луч света в темном царстве“, — представляет собою силу служебную, которой значение состоит в пропаганде, а достоинство определяется тем, что и как она пропагандирует» (3, 6, 309). В этом случае литераторы обычно проводят в сознание масс то, что открыто передовыми деятелями человечества, раскрывают и проясняют людям то. что в них живет еще смутно и неопределенно. Это не значит, что литератор просто заимствует у философа идеи и затем их пропагандирует. «…Оба они действуют самостоятельно, — уточнял Добролюбов, — оба исходят из одного начала — действительной жизни, но только различным образом принимаются за дело» (3, 6, 310). Философ, замечая, например, недовольство людей своим положением, пытается связывать факты и найти начала преобразования жизни. Литератор рисует картину этого недовольства «так живо, что общее внимание, остановленное на ней, само собою наводит на мысль о том, что же именно им нужно» (там же). Результат получается один и тот же, однако история литературы свидетельствует, говорил Добролюбов, что, за немногим исключением, литераторы обыкновенно опаздывают в художественном выражении новых идей. По мнению критика, и эта особенность литературы чрезвычайно важна. Дело в том, пишет он, что литераторы, будучи менее чуткими, чем философы, к новизне идей, «подмечают и рисуют возникающее движение тогда уже, когда оно довольно явственно и сильно. Зато, впрочем, — продолжал он, — они ближе к понятиям массы и больше имеют в ней успеха: они подобны барометру, с которым всякий справляется, между тем как метеоролого-астрономических выкладок и предвещаний никто не хочет знать» (там же). Выступая в роли пропагандиста передовых идей, литература, считал Добролюбов, не должна терять своего главного качества — правды. Правда художественного произведения выступает в форме логической правды, т. е., пояснял Добролюбов, проявляется в разумной вероятности изображаемых событий и сообразности их с существующим ходом дел. В соответствии с этим Добролюбов в своих статьях «никогда не решался навязывать произведениям чисто литературным умышленно тенденциозного характера» (60, 58).

Определение Добролюбовым функций литературы в рамках общественной жизни показывает, в какой степени ему удалось провести принципы материализма в понимании специфики художественного восприятия мира. Выделенные им аспекты на роль и назначение литературы в общественном сознании играли важное значение в деятельности революционных демократов 50—60-х годов. Дело в том, что, будучи не в состоянии с позиций антропологического материализма провести всесторонний и подлинно научный анализ окружающей их жизни, они часто были вынуждены довольствоваться отражением реального движения в литературе, хотя косвенный и приблизительный характер подобного источника они, несомненно, осознавали.

Рассмотрение соотношения философского и художественного восприятия действительности неизбежно влекло за собой рассмотрение вопроса о роли философского мировоззрения в творчестве писателя. Этот вопрос был актуальным для понимания сущности развития русской литературы, приобретал большую злободневность в ходе борьбы за влияние в русской литературе, разгоревшейся в 50—60-х годах между различными общественными силами. Русская литература в тогдашних условиях превращалась из «потехи» в серьезное идеологическое средство классовой борьбы.

Миросозерцание талантливого художника, согласно Добролюбову, есть то общее его произведений, что характеризует их и отличает от произведений других писателей. Однако попытки выразить это миросозерцание в отвлеченных формулах редко могут привести к ощутимым результатам. «Отвлеченностей этих, — пишет Добролюбов, — обыкновенно не бывает в самом сознании художника; нередко даже в отвлеченных рассуждениях он высказывает понятия, разительно противоположные тому, что выражается в его художественной деятельности, — понятия, принятые им на веру или добытые им посредством ложных, наскоро, чисто внешним образом составленных силлогизмов. Собственный же взгляд его на мир, — продолжал Добролюбов, — служащий ключом к характеристике его таланта, надо искать в живых образах, создаваемых им» (3, 5, 22). Автор может придерживаться каких угодно мнений, считал Добролюбов, лишь бы талант его был чуток к жизненной правде. Только в таком случае он может выразить известную идею или стремление, так как он будет изображать те факты действительности, из которых эта идея или стремление вытекают. Философия Сократа и комедии Аристофана, приводил пример Добролюбов, выражали одну общую идею — разрушение древних верований. Но Аристофан достигает своей цели изображением картины нравов своего времени. Он с помощью художественных средств приводит нас к тому, что Сократ и Платон доказывают философским образом. Художник мыслит конкретными образами, мыслитель — отвлеченными понятиями, «но существенной разницы между истинным знанием и истинной поэзией быть не может: талант есть принадлежность натуры человека, и потому он, несомненно, гарантирует нам известную силу и широту естественных стремлений в том, кого мы признаем талантливым» (3, 6, 313). Известная натуралистичность и просветительство, неизбежные при рассмотрении общественной жизни на основе антропологического материализма, особенно заметны в этом рассуждении Добролюбова о соответствии «естественных стремлений» талантливой натуры нормальным требованиям человеческой природы и «естественным» потребностям народной жизни. В такой форме он раскрывал действительно существующее соответствие между творчеством талантливого писателя и потребностями общественной жизни. Точка зрения Добролюбова позволяла связать развитие русской реалистической литературы с революционно-демократической идеологией, однако не раскрывала действительных причин ее возникновения. Плодотворной была попытка объяснения появления талантливого произведения процессом взаимодействия писателя и общества.

Обоснование реалистической литературы с точки зрения антропологического материализма позволяет, полагал Добролюбов, объяснить факты поразительных успехов литературы, когда она далеко опережала и философию и науку. Дело в том, что некоторые деятели литературы, отмечал Добролюбов, были настолько одарены природою, что «естественные стремления говорили в них чрезвычайно сильно, незаглушаемо» (3, 6, 308). В качестве примера такого писателя Добролюбов рассматривал Шекспира, литературная деятельность которого «подвинула общее сознание людей на несколько ступеней». В этом взгляде на Шекспира, а также на творчество Данте, Гёте, Байрона отразилась высокая оценка Добролюбовым гуманистических идей.

Отрицание Добролюбовым жесткой связи между мировоззрением талантливого художника и реалистическим творчеством отнюдь не свидетельствует о недооценке им значения мировоззрения для успеха или неуспеха литературной деятельности. Конечно, в случае с Шекспиром художественный гений далеко опередил философию своего времени. Так же в случае с Гоголем, Островским, Достоевским и рядом других русских писателей наличие яркого таланта, повлекшего за собой реалистическое изображение реальной жизни, чувство художественной правды позволяют отделить действительное мировоззрение художника, выразившееся в образах его произведений, от тех философских принципов, которые они высказывали отвлеченно. Но даже и в этих случаях ошибочные понятия вызвали определенную ограниченность художественных произведений. Например, в отношении Островского Добролюбов писал, что «его литературная деятельность не совсем чужда была тех колебаний, которые происходили вследствие разногласия внутреннего художественного чувства с отвлеченными, извне усвоенными понятиями». К примеру, в пьесах «Бедность не порок» и «Не так живи, как хочется» неверность взгляда А. Н. Островского на некоторые «существенно дурные стороны нашего старинного быта… повредила цельности и яркости самих произведений» (3, 5, 25).

В свою очередь, отсутствие каких-либо отвлеченных понятий о действительности чаще всего не позволяет писателю в полной мере реализовать задачи, поставленные жизнью перед литературой. Говоря, например, о народности в литературе, Добролюбов отмечал, что хотя русский поэт А. Кольцов и жил жизнью народа, и обладал тем простым чувством, которым обладал народ, однако он не постиг тайны «русской народности», так как его поэзии недоставало всесторонности взгляда на жизнь (см. 3, 2, 263).

Всякая односторонность и исключительность в подходе писателя к действительности, подчеркивал Добролюбов, уже мешает соблюдению правды художником. В этом случае возможно два выхода. Либо художник пытается сохранить в полной неприкосновенности младенчески непосредственный взгляд на мир, что совершенно невозможно в жизни. Либо художник спасается от односторонности «возможным расширением своего взгляда, посредством усвоения себе тех общих понятий, которые выработаны людьми рассуждающими» (3, 5, 24). Добролюбов писал: «Свободное претворение самых высших умозрений в живые образы и вместе с тем полное сознание высшего, общего смысла во всяком, самом частном и случайном, факте жизни — это есть идеал, представляющий полное слияние науки и поэзии и доселе еще никем не достигнутый» (там же). Однако, «когда общие понятия художника правильны и вполне гармонируют с его натурой, тогда эта гармония и единство отражаются и в произведении». Более того, такое произведение, считал Добролюбов, «легче может привести рассуждающего человека к правильным выводам и, следовательно, иметь большее значение для жизни» (там же). Это и есть конкретное проявление пропагандистской, просветительской функции литературы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Николай Александрович Добролюбов"

Книги похожие на "Николай Александрович Добролюбов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виталий Никоненко - Николай Александрович Добролюбов"

Отзывы читателей о книге "Николай Александрович Добролюбов", комментарии и мнения людей о произведении.