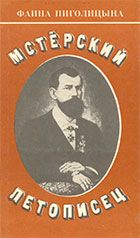

Фаина Пиголицына - Мстерский летописец

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мстерский летописец"

Описание и краткое содержание "Мстерский летописец" читать бесплатно онлайн.

Герой этой повести, крепостной крестьянин Иван Александрович Голышев (1838–1896), жил в слободе Мстёра Владимирской губернии — центре иконописи и офенства. Потомственный иконописец, он открыл в глухой Мстёре первую сельскую литографию и стал издавать народные картинки (лубок), помогал Н. А. Некрасову распространять через коробейников его знаменитые «красные книжки» для народа. Собрал огромный материал по старинному русскому быту, тщательно его описал, издал одиннадцать альбомов, более тридцати книг и брошюр и опубликовал около 600 статей в газетах, в том числе во «Владимирских губернских ведомостях».

Книга иллюстрирована литографиями И. А. Голышева, звучит в ней и живое голышевское слово: автором использованы его «Воспоминания», статьи, письма.

Научившись читать, Ваня прирос к книгам. Теперь, запасаясь в Москве книгами, Александр Кузьмич постоянно думал о сыне. Он сам любил читать, и у него уже была дома небольшая библиотека, но много читать ему было некогда, надо было семью кормить, а Ване он разрешал часами торчать в лавке с книгами.

Весной, в разлив, река Мстёра соединялась с Клязьмою, и сотни ботников скользили туда-сюда по этому водному раздолью, взрослые — по делам, мальчишки — из баловства.

Из заречья по субботам приставало в разлив к мстёрской пристани до пятидесяти ботников с рыбой. Рыбаки-торговцы вытаскивали свои ботники на берег и, выстраиваясь в два ряда, чтобы посредине был ход для покупателя, продавали рыбу разных сортов и размеров.

Больших щук, до десяти — пятнадцати фунтов, все покупали для икры, икру мстеряне делали сами. Обварив ее три раза кипятком, мало присаливали, вываливали на решето, чтобы стекала вода, а потом укладывали в банки. Хранилась такая икра, даже в погребе, отсилу две недели, но вкусна была необыкновенно и видом аппетитна — как янтарь.

Ребятишкам даже смотреть на рыбу — забава, и Ваня с утра толкался на импровизированном базаре.

Рыбу помельче: плотву, окуня, лещика, язя — покупали для копчения. Коптили уже не все, тут требовалось особое мастерство, и даже был свой секрет.

Но больше всей этой крупной рыбы ценились пескари, моль, малявки, они стоили дороже щук и окуней, покупались в огромном количестве и, засушенные, служили лакомством.

Мстёрские барышники, удалые перекупщики, сторожили ботники с рыбой и скупали ее оптом, сразу весь ботник, а потом со значительным барышом продавали ее потихоньку, по фунтам, «раздробительной мелкой продажей».

Иногда зарецкие рыболовы приводили во Мстёру живых сомов, приковав их цепью к ботнику, но последнее время сомы уже были не те, помельчали и прятаться стали лучше; чтобы поймать — приходилось изрядно потрудиться; и цены на них выросли.

Ваня заканчивал приходское училище.

Все мстёрские мальчики в восемь-девять лет пристраивались учиться какому-нибудь ремеслу, чтобы к совершеннолетию, женитьбе, овладеть профессией.

Александр Кузьмич хотел учить сына дальше, но, куда послать его, еще не знал. Ване нравилось рисовать. Учиться он тоже был не прочь, только страшно было уезжать из Мстёры, из дома.

Часть II Московские университеты 1849–1858

Предшественник Николая I, Александр I, был хорошо образован и, еще будучи цесаревичем, имел намерение «перевести на русский язык столько полезных книг, как это только окажется возможным». Открылось при нем множество церковно-приходских училищ, вновь учреждены были университеты в Петербурге, Харькове, Казани и Варшаве. Открылся церковно-селъский лицей, медико-хирургическая академия, разные институты, множество частных пансионов, а владельцам фабрик и заводов было «высочайше повелено» заводить воскресные школы для малолетних фабричных.

Знаменитый промышленник Демидов внес на просвещение целый миллион рублей, а граф Сергей Григорьевич Строганов решил открыть рисовальную школу для ремесленников. Путешествуя за границей, он изумлялся совершенству, «которое вносится парижскими рабочими во все произведения». «Разве не может быть так же совершенен в своем деле русский талантливый народ? — размышлял граф. — Может».

В то время как граф Строганов ратовал за образование ремесленников, князь Цертелев писал в журнале «Вестник Европы», что науки могут быть вредны для народа, если «в сообщении оных» не будет соблюдена мера. Князь считал, что крестьянину грамота и вовсе не нужна, ибо долг его — возделывать землю. А если крестьянин займется чтением, то поля останутся необработанными. И даже гораздо позднее, в 1843 году, в Академии художеств спорили, допускать ли крепостных людей к обучению художествам в училище.

Строганов же собирался открыть рисовальную школу именно для детей бедных ремесленников и крепостных крестьян, то есть для детей «несвободного состояния», и хотел обучать их бесплатно. Множество бумаг пришлось исписать графу, доказывая правительству, что карандаш для рабочего — как перо для писателя и что необходимо, чтобы каждый столяр, плотник или обойщик умел воспроизводить свои идеи на бумаге.

Александр I поддержал затею графа, и в 1825 году рисовальная школа в Москве была открыта. Восемнадцать лет Строганов содержал ее полностью за свой счет, затрачивая ежегодно по пятнадцать — двадцать тысяч рублей ассигнациями. Но, видно, и графские капиталы не бесконечны. С годами все труднее становилось Строганову обеспечивать школу всем необходимым, и в 1843 году, опять после долгих хлопот, он передал школу на казенное содержание, но называлась она по-прежнему Строгановской.

Николай I прославился иным: усмирял волнения в центральной Европе, и там его именем матери пугали маленьких детей. В России тоже подавлялось малейшее свободомыслие в печати, в образовании, так что министр народного просвещения граф Уваров, отнюдь не демократ, и то в 1849 году вышел в отставку, а новым министром просвещения был назначен человек, который подал императору записку, отмечающую, что науки должны быть основаны «не на умствованиях, а на религиозных истинах».

…И слово правды ослабело, И реже шепот смелых дум, И сердце в нас одебелело, — писал в 1850 году Иван Аксаков, который вскоре был арестован из-за некоторых «неосторожных выражений в переписке с родными…».

ГЛАВА 1 В Строгановской школе

Александр Кузьмич узнал про Строгановскую школу от московского литографа Лилье, у которого покупал картинки. Не раз рассказывал он Лилье, как не по годам рассудителен и способен к рисованию и грамоте его Ванятка.

— Привозите его в Москву, — говорил литограф, — я в ладах с директором Строгановской рисовальной школы Гальфтером. Сведу вашего мальчонку к нему, а живет пускай у меня.

Александр Кузьмич обрадовался: уж очень хотел он дать сыну образование. Правда, слаб и больно чувствителен мальчонка, страшно отдавать такого в чужие люди.

Еще с весны начал Александр Кузьмич готовить жену к отъезду сына. Ваню-то не надо было уговаривать, он, хоть и побаивался отлучаться из дома, все ж таки учиться в Москве очень желал. Но пока отец велел ему притушить радость, молчать до поры до времени.

Теперь Александр Кузьмич не упускал случая похвалить перед женой таланты сына, да все причитал, что зазря пропадут они в ихней мстёрской глуши, что надобно бы сыну поучиться у настоящих художников. Татьяна Ивановна поддакивала, не предугадывая скорой разлуки с любимым Ваняткой. Только за месяц до отъезда объявил Александр Кузьмич, что собирается отвезти сына в Москву. Татьяна Ивановна ахнула:

— Куда мальца гонишь, изверг?! Куска хлеба тебе жалко для единственного сына?! Робёнок еще, а ты его из дому. Хворый мальчишонка, пропадет совсем…

Никакие разговоры о Ваниных талантах до Татьяны Ивановны не доходили. Целыми днями она ревела.

Мстёрцы тоже не поняли Александра Кузьмича: единственного сына, да еще такого тщедушного, отсылает в чужие люди?! Одни осуждали Голышева, другие насмехались.

Татьяна Ивановна, поддержанная общественным мнением, пошла было в последнее наступление на мужа.

Но Александр Кузьмич, сам горюющий по случаю скорой разлуки с сыном, теперь еще взвинченный неодобрением окружающих, строго цыкнул на жену. И Татьяна Ивановна, поняв, что муж непреклонен, принялась собирать сына в дорогу.

В один из июльских дней погрузили в повозку скромный скарб юного путешественника. Татьяна Ивановна так заголосила, что сбежались соседи, к ним присоединились другие любопытствующие. Татьяна Ивановна с причитаниями, будто навсегда прощаясь, обнимала сына. Дочери Аннушка и Настена, тоже заливаясь слезами, старались оторвать мать от брата. С пол-улицы собралось у дома Голышевых. Кое-кто ревел за компанию с Татьяной Ивановной, будто на похоронах.

Ваня тоже плакал, но слезы его были не горькие, скорее — тоже за компанию: жаль было убивающуюся мать, страдающего отца, но будущее было так заманчиво-привлекательно, что праздник отъезда заглушал печаль, и Ваня стыдился своей радости и того, что причиняет столько горя матери, сестрам, отцу.

Ехали в Москву обозом, на долгих, порожняком, на обратном пути Александр Кузьмич собирался загрузить подводы товаром. Целую неделю ночевали в постоялых дворах, в деревнях, а одну особенно теплую ночь — прямо в телеге, под чистым звездным пологом. И всю ту ночь без умолку стрекотали в придорожных хлебах кузнечики, и ясная луна плыла по небу, заливая всю округу призрачным серебряным сиянием.

В прошлый свой приезд в Москву Ваня проспал городское предместье, потому запомнил только утопающие в садах барские дома с белыми колоннами да богатые коляски четверней. Теперь, напившись чаю в перовском трактире, в Москву въезжали засветло. У Рогожской заставы продавали телеги, кибитки и сани, ходили с лотками саечники. Уже закрылся за Голышевыми шлагбаум заставы, а Москва, которая осталась в памяти Вани от прошлой поездки, не начиналась. Простенькие, как у них во Мстёре, деревянные домишки разбегались влево и вправо от Вороньей улицы, выстраиваясь в кривые переулки. В пыли у обочины копошились куры.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мстерский летописец"

Книги похожие на "Мстерский летописец" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Фаина Пиголицына - Мстерский летописец"

Отзывы читателей о книге "Мстерский летописец", комментарии и мнения людей о произведении.