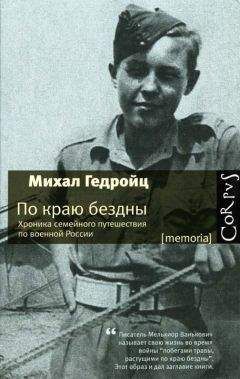

Михал Гедройц - По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

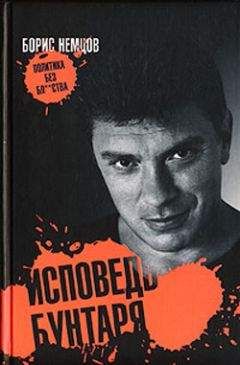

Описание книги "По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России"

Описание и краткое содержание "По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России" читать бесплатно онлайн.

Михал Гедройц родился в Польше в 1929 году. В 1939 году, когда страну захватили Германия и СССР, отца, который был юристом и видным политическим деятелем, посадили в тюрьму, а мать, сестер и Михала депортировали. Они жили в Сибири, затем в Иране, Палестине, Ливане, а в конце войны оказались в Великобритании. В своих воспоминаниях Гедройц рассказывает о том, как быстро ему пришлось взрослеть. В его истории много драматичных и даже трагических моментов, но вся она пронизана удивительным достоинством и оптимизмом.

Я тоже в свои 12 лет вступил в колхозную хлебоуборочную бригаду. Нас поселили посреди пшеничных полей во времянке — практически это была просто крыша над головой. Теоретически нам полагалась еда, но в действительности нам давали просто пустые щи, которые колхозники дополняли хлебом и другой собственной провизией. У меня ничего такого не было. Скоро я понял, что не поспеваю за своими старшими и более сытыми товарищами. Не зная, что со мной делать, добрый бригадир дал мне работу погонщика быков. Я перевозил снопы пшеницы на телеге и громко погонял быков, крича им по-казахски: tsop или fsaba — направо или налево (я не помню, что есть что), — быки понимали команды и неохотно исполняли. Но моя пара все равно была гораздо медленнее других. Тогда один из остальных погонщиков отвел меня в сторону и объяснил, что бедных животных надо погонять палкой. Скоро моя пара бегала довольно быстро, и мне до сих пор стыдно вспоминать этот легкий путь к эффективности. Потом, впрочем, один из моих быков отомстил своему мучителю — сегодня я вижу в этом заслуженное наказание. Как-то в обеденный перерыв один бык встал на мою голую ногу. Мучение длилось долго — быки очень задумчивы, — а боль была невыносимой. К счастью, кости не были сломаны, потому что я стоял на очень мягкой земле.

Моя первая зарплата натурой (мешочек пшеницы) была издевательством. Мы поняли, что колхоз платит таким, как я, гораздо меньше, чем своим членам. Поэтому я не стал возвращаться. Вместо того я потратил много ценного времени, ожидая в очереди у одной из трех наших мельниц, чтобы мою пшеницу перемололи в муку. Пока я там ждал, я выяснял, какие есть возможности в частном секторе. Мой друг Коля Глотов пригласил меня вступить в их рыбный синдикат. Это была великая честь, практически как получить приглашение стать членом закрытого лондонского клуба. Я пошел с ними, но проку от этого не было. Ребята рыбачили из спортивного интереса, а я должен был добыть пропитание. Тем временем мне подвернулась многообещающая возможность, которая также стала моим непреднамеренным вкладом в борьбу с Германией. Многих мужчин призвали в армию, и их жены были не в состоянии сами справиться с огородом или — иногда — забить курицу, которая перестала нестись. Я взял эти обязанности на себя и вскоре стал востребованным — хотя и неумелым — садовником и научился быстро расправляться с птицей. В прошлой жизни меня могли бы взять на службу к Тюдорам: я использовал топор. Заработки были невелики, но их было достаточно, чтобы я продолжал этим заниматься. Со временем я заработал скромную репутацию мастера на все руки. Следующим летом она окончательно закрепилась, когда меня пригласили разобрать крышу молочного центра. Это было серьезное достижение для тринадцатилетнего мальчика. На эту работу я нанял себе помощника и после двух дней напряженной работы каждый из нас вернулся домой с ведром обезжиренного молока.

В разгар лета 1941 года война и политика начали вторгаться в нашу жизнь, отвлекая нас от повседневных трудов. Мы приветствовали неудачи Красной армии (как и некоторые из местных, в том числе Самойловы), забывая, что удары наносит другой наш смертельный враг. Я помню, как услышал по громкоговорителю, что после ожесточенных боев советские войска оставили Смоленск и сказал про себя: «Так гадам и надо!» У меня ушло два года на то, чтобы эти чувства поровну разделились между советскими и немцами: «Пусть растерзают друг друга, гады!» Несмотря на эту примитивную жестокость, я был в состоянии отличать русских людей от советской системы. И сегодня это меня радует.

В это время в Николаевку прибыла вторая волна депортированных: контингент поволжских немцев, которых Москва боялась оставлять на Волге, то есть недостаточно далеко от надвигавшегося Вермахта. В отличие от нас эти люди, которых Екатерина привезла в Россию в конце XVIII века, были частью ее. Мы смотрели друг на друга с интересом, на расстоянии, но без враждебности. Вслед за депортированными немцами появился десант беженцев из Ленинграда, совсем другой ингредиент в нашей социальной мешанине. Они, приехавшие из «второй столицы», казались нам очень уточенными. В них оставался какой-то шик и вычурность, напоминавшие нам о другой эпохе. Они купались нагишом в дальней части озера Кубыш. Банда Коли Глотова (естественно, в том числе и я) придумали себе наблюдательные посты и оттуда с наслаждением подглядывали. Осенью среди поволжских немцев и утонченных ленинградцев обнаружились один или два учителя, и наша местная школа — исключительно благодаря директору — предложила им работу. Новенькие были первоклассными учителями, в том числе и жуткий немец с Поволжья с лицом, как вафля. Ему велели преподавать немецкий, второй иностранный язык после казахского. Я полагаю, что мои поверхностные знания в немецком, полученные за Уралом и давно забытые, несли на себе отпечаток поволжского диалекта XVIII века.

Пополнились ряды и польскоговорящего сообщества Николаевки, хотя всего семьи на три-четыре. Это были не депортированные под надзором НКВД, а беженцы-евреи, которым удалось выдвинуться на восток, упреждая немцев. Новички были относительно состоятельны и хорошо одеты. Наши местные власти обращались с ними корректно. А молодую женщину-врача из их рядов немедленно попросили возглавить сельскую больницу, где даже в отсутствие медикаментов и приспособлений она умела обеспечить столь необходимую профессиональную помощь. Ей помогал другой новичок, пожилой еврей, уже давно на пенсии, но явно с блестящей медицинской карьерой за плечами.

Затем приехали Рудские, мать и сын-подросток. Откуда они приехали, было для всех тайной. Они, возможно, тоже были евреями, и у них точно были важные связи в Москве. Рудские были люди культурные, и Едзио тут же влюбился в Тереску, что мы восприняли как доказательство его хорошего вкуса. Мать не задавала никаких вопросов, ее отношения с пани Рудской не выходили за рамки учтивости, а я подружился с Терескиным воздыхателем. Несомненно, хорошим отношением Едзио ко мне я немало обязан своему положению младшего брата.

Лето близилось к зениту, и мы знали, что осень не за горами. Мать стала озабоченной и необычно замкнутой. Она знала, что эта зима будет даже труднее, чем предыдущая: помощи от ее родственников не будет. Она боялась, что мы не переживем зиму.

И тут совершенно неожиданно пришло известие о договоре Сикорского-Майского, подписанном 30 июля 1941 года. Советскому Союзу крайне необходима была помощь в борьбе с Германией, и по этому договору, подписанному польским премьер-министром в изгнании и русским послом в Лондоне, Сталин обещал освободить польских пленных и депортированных, чтобы сформировать на территории Советского Союза польскую армию. Сначала наше сообщество было ошарашено, но по мере того, как новости начали до нас доходить, мы пришли в совершенный восторг. Мать была уверена, что совершилось то чудо, о котором она молилась. Вскоре после этого матери написал дядя Хенио, который с середины 1940 года находился в советском лагере для военнопленных («Козельск-II») и теперь состоял в польской военной миссии. И они вместе стали изо всех сил разыскивать отца.

Однажды на пороге Самойловых появился бородатый человек в лохмотьях. К нашему изумлению, он оказался старым паном Наумовичем, которого выпустили из тюрьмы (или из лагеря). Он проделал долгий путь и был очень слаб. Наша маленькая коммуна, теперь, к нашей радости, выросшая до десяти человек, засуетилась вокруг него. Он скоро ожил. Другие выпущенные на волю польские заключенные, помоложе, стали со всех концов Советского Союза стекаться к маленькому городку Бузулуку, где в начале сентября разместил свою ставку генерал Андерс — до 4 августа сам узник печально знаменитой Лубянки.

Имя Андерса было нам хорошо знакомо. Он был «наш генерал», командующий великолепной Новогрудской бригадой кавалеристов, которую мы наблюдали в Лобзове на маневрах в 1938 году. Потом мы услышали о блестящих успехах его — и его бригады — во время сентябрьской кампании 1939 года. Теперь к нему тысячами шли все эти оголодавшие бывшие заключенные в лохмотьях, которые хотели сражаться за Польшу. Они знали, что отдают свою жизнь в хорошие руки. В наших краях все новости доходили очень медленно, но в конце концов где-то к Рождеству и до Николаевки дошел экземпляр газеты армии Андерса Orzel Biały («Белый орел»). Это был самый первый номер, в котором описывался визит генерала Сикорского, польского главнокомандующего и премьер-министра военного времени, в свою самую молодую и самую странную армию в изгнании. Мои сестры проливали над ним слезы, полагаю, как и мать.

В разгар нашей второй сибирской зимы в Николаевку через посольство Польши в Советском Союзе прибыла посылка с поношенной теплой одеждой (думаю, подарок из Америки). Польская община спонтанно выбрала мать попечителем, в ее задачи входило распределение этих драгоценных даров. Я с гордостью смотрел, как она приняла на себя командование, но меня это не удивило: хозяйка Лобзова была в своей стихии.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России"

Книги похожие на "По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михал Гедройц - По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России"

Отзывы читателей о книге "По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России", комментарии и мнения людей о произведении.