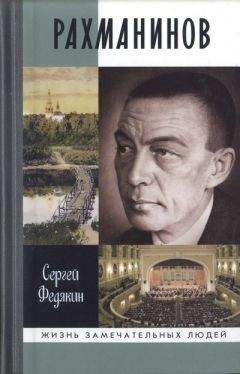

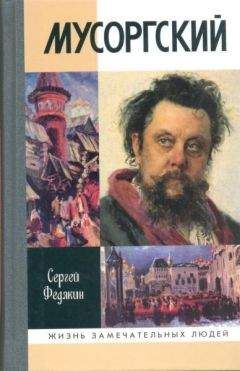

Сергей Федякин - Мусоргский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мусоргский"

Описание и краткое содержание "Мусоргский" читать бесплатно онлайн.

Это наиболее полная биография великого композитора-новатора. Дотошное изучение архивов, мемуаров современников и умелое привлечение литературных и эпистолярных источников позволили автору воссоздать объемный образ русского гения, творчество которого окружали глухое непонимание и далекие от истины слухи.

Он поселился на 5-й линии Васильевского острова, рядом с давним знакомым, Павлом Александровичем Наумовым, где тот обитал со своей гражданской женой, Марией Измайловной Костюриной, и младшим сыном, «Сергушком».

Павел Александрович был человек премного одаренный, образованный, остроумный, но — как говаривали о нем иногда — «беспутный». С юных лет дружил с братьями Жемчужниковыми, соавторами знаменитых «Сочинений Козьмы Пруткова». В круг знакомых Наумова входили и люди, причастные музыке. Жизнь Павел Александрович вел рассеянную, бестолковую, вином не злоупотреблял, но и сам себя именовал «лоботрясом». Но при всей нелепости, чуть ли не намеренной бесцельности его существования, был он награжден особым талантом — чувствовать радость жизни.

Мусоргского, который, совсем потерянный, появится ранним утром у его дверей, встретит радушно. И позже всегда будет относиться к дорогому «приживалу» с теплотой и любовью.

Когда в Питере объявится Петр, брат Арсения, он попросту вскроет запертую квартиру, дабы туда вселиться. Сам Модест Петрович поначалу будет думать, что с возвращением Арсения он снова переедет к нему на Галерную. Но судьба повернула по-своему. У Павла Александровича он останется надолго. Прикипит сердцем к новым своим друзьям. Будет тепло относиться и к своей хозяйке. Была ведь у Павла Александровича и «законная» жена, сестра Марии Измайловны. Стать, овдовев, гражданской женой своего зятя — на это требовалось немалое мужество. Тем более — при ее тихости, ее незлобивом характере. К Рождеству он напишет Марии Измайловне в посвящение небольшой романс, «Непонятная», на собственные слова, почти прозаические. Что-то вроде портрета пополам с «мнением света», где и — «Тиха и молчалива», и — «стук молота по вашей совести окаменелой!»

У Наумова ему нравилось. Рядом была Нева, напротив — сад Академии художеств. Квартира была веселая. Заходили сюда многие приятные гости, часто бывал и Александр Жемчужников. И общее впечатление от гостей отразится в августовском письме Голенищеву-Кутузову: «Добрая беседа, подчас музыка; всякие новости, толки и перетолки — живется, дышится и работается».

Здесь, после всех нелепых злоключений и передряг, «несмотря на служебные препятствия» (как выразится в письме к Стасову), 30 июля он заканчивает первую картину «Хованщины».

* * *Ранее был рассвет, столб и сторожевые цепи, стрельцы, подьячий, Шакловитый, московские пришлые люди. Теперь — остальная часть действия.

Опять голоса за сценой: мальчишки («Айда! Весело!»), женщины («Ай, знатно, бабы! Затянем песню!»). Пришлые люди — в полном недоумении. А на сцене уже тройной хор — мальчишки, бабы и стрельцы. Со всех сторон возгласы — и женщин («Слава лебедю, слава! Слава белому! Простор ему!..

Простор ему и слава!»), и мальчишек («Большой идет, с дороги прочь; сам батька пошел! Слава, слава батьке, слава!»), и стрельцов («Большой идет! Большой, большой! Сторонись, народ! Сам большой идет!»).

Вразрез — голоса пришлых людей: «Вот так, братцы, любо, любо! — Чтой-то за праздник на Москве! — Что ни день, то пир горой. Стрельцы-то… ровно палачи!»

Является и сам Хованский, сам «большой». Важный, медлительный. В его теме — ощущение тупой и размашистой силы. В речи то и дело проскакивает приговорочка: «Спаси Бог!» К стрельцам — отческое покровительство: «Дети, дети мои!.. Москва и Русь (спаси Бог!) в погроме великом… от татей-бояр крамольных, от злой, лихой неправды. Так ли, дети?»

И уже слившиеся в один хор стрельцы, женщины и дети: «Так, так, „большой“! Правда! правда! Тяжко нам!»…

За выходом Хованского и врываются на сцену Эмма, князь Андрей Хованский, потом — раскольница Марфа. Обычный для опер любовный треугольник усложнен тяжестью исторических событий. Эмма — лютеранка из Немецкой слободы. Ее родители погибли от руки Андрея Хованского в ночь стрелецкого разгула. Теперь Хованский-сын преследует несчастную («полюби меня, красавица»). Марфа, давняя зазноба Андрея, видя его предательство, вступается за перепуганную «лютерку». Князь Андрей в гневе выхватывает нож. Марфа — своим ножом — отражает его удар.

Когда-то молодого еще Мусоргского в «Юдифи» Серова покоробят арфы при выходе героини. Арфы годились для изображения создания хрупкого, нежного, а Юдифь была «баба хоть куда!». Теперь он рождал сходный, но очень русский характер, образ женщины страстной, сильной духом, готовой на костер. Андрею Хованскому она бросает предсказание: смерть «в луче чудесном».

Иван Хованский, словно распухший от власти, не терпящий чужого своеволия, встает поперек своему сыну, хочет «лютерку» отдать на распыл своим стрельцам. Князь Андрей — с ножом в руке — готов ее отбить или заколоть своею рукой, дабы никому не досталась. Появление вождя раскольников, Досифея, решает всё. Марфа уводит Эмму, Досифей призывает стрельцов на «прю», на тот спор черных рясоносцев и патриарха, который в русской истории свершился спустя более месяца после стрелецкого бунта.

В начале действия в тексте либретто было ощутимо присутствие старорусской речи. Любовная тема привела с собой еще один речевой пласт — народной поэзии. Герои говорят фразами, словно пришедшими из песенной лирики, — и у Марфы («Зорким стражем о тебе я стану; притуплю я когти злова сокола»), и — всего более — у Андрея Хованского («Нет, нет, голубке не уйти от сокола хищного!.. Как хороша ты, пташка, во гневе!»).

И в самой опере нарастает «песенность». Она ощутима и во вступлении, в «Рассвете». С пьяной песни начинается действие. Песня то и дело врывается в музыкальную драму, будь то пришлые люди, стрельцы или женщины. Песенное начало пронизывает и речитативы. Мусоргский поставил совсем иную задачу, нежели в «Борисе». И «Хованщина» рождалась по особым, лишь ей присущим законам.

Стасов к этому времени уже был в Париже, на Географическом конгрессе. Для завершения действия Мусоргский нашел себе другого собеседника, недавнего знакомого Платона Васильевича Павлова, в котором историк счастливо сочетался с искусствоведом. Его отзывом и отчитается перед «Бахом»: «Тут ничего не прибавишь, не убавишь; так оно и есть».

* * *В городе летом разливалась по телу усталость. Спасаться от душного Петербурга можно было в Парголове, у Дмитрия Стасова. В одну из встреч, когда «Бах» был еще в России, вздумали читать вслух Гоголя. Дмитрий Васильевич, потом Владимир Васильевич, наконец, Модест Петрович. Читали подряд — «Майскую ночь», «Коляску», «Нос», «Мертвые души». И — заливались хохотом. Бывал Мусоргский и в Новой деревне у Петровых. «Дедушка» Осип Афанасьевич, прослушав то, что Мусинька «навалял», был так воодушевлен, что даже замыслил: не поставить ли как-нибудь — в бенефис или иначе — уже и первый, написанный акт «Хованщины»?

И все же большую часть лета Модест Петрович провел в Питере. Окончив первое действие, сразу приступил ко второму. Здесь должен был явиться князь Голицын. И он требовал каких-то новых красок.

Монолог князя Василия, которым открывалось второе действие, был построен весьма изобретательно — не простая декламация, а чтение в собственных покоях письма, полученного от царевны Софьи. Чтение — и попутные реплики:

«Свет мой, братец Васенька, здравствуй, батюшка мой! А мне не верится, радость моя, свет очей моих, чтоб свидеться. Велик бы день тот был, когда тебя, света моего, в объятиях увидела! Брела пеша… из Воздвиженска… только отписки от бояр и от тебя… не помню, как взошла: чла, идучи».

Голицын отрывает взгляд от письма. Его монолог — это его мысли. Можно ли верить властолюбивой и сильной женщине? Он в сомнении. Боится обмануться в ожиданиях — «не то как раз в немилость… а там… голову напрочь!..» Снова читает:

«Ты, свет мой, сам ведаешь, каков ты мне надобен, дороже души моей грешной. Держися чистоты душевной и телесной; сам знаешь, как… то… Богу любо…»

Первый эпизод, который должен был задать ритм всему действию. Контраст характера Голицына был Мусоргскому особенно интересен: один из первых «западников» был человеком суеверным, что и давало возможность ввести потом сцену гадания. В письме к Стасову потому и прибавка: «…не следует пренебрегать вещами непостижимыми — „бо не все человеку дано разумети“».

Такой, поглощенный замыслом (даже со службы торопился домой, чтобы засесть за «Хованщину»), он и встретился случайно на улице с Корсаковым. Стасову опишет всю горечь этого странного свидания:

«Обоюдно с дрожек соскочив, обнялись хорошо. Узнаю — написал 16 фуг, одна другой сложнее, и ничего больше.

Да иссякнет мокрое чернило.

С гуся, им же писах сие!»

Радостное, общее прошлое ушло безвозвратно. Римлянин увяз в своих фугах, Цезарь к «Анджело» сочинял 3-е действие, чтобы придать композиции оперы должную «обязательность». В письме Мусорянина «Бах» вычитывает реплику, которая пришлась ему совсем по душе: «Не этого нужно современному человеку от искусства, не в этом оправдание задачи художника. Жизнь, где бы ни сказалась; правда, как бы ни была солона, смелая, искренняя речь к людям — a bout portant[192] — вот моя закваска, вот чего хочу и вот в чем боялся бы промахнуться. Так меня кто-то толкает и таким пребуду».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мусоргский"

Книги похожие на "Мусоргский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Федякин - Мусоргский"

Отзывы читателей о книге "Мусоргский", комментарии и мнения людей о произведении.