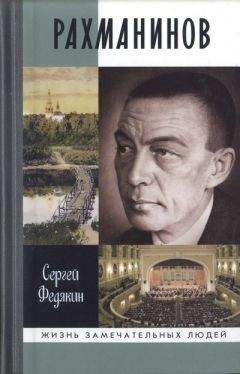

Сергей Федякин - Мусоргский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мусоргский"

Описание и краткое содержание "Мусоргский" читать бесплатно онлайн.

Это наиболее полная биография великого композитора-новатора. Дотошное изучение архивов, мемуаров современников и умелое привлечение литературных и эпистолярных источников позволили автору воссоздать объемный образ русского гения, творчество которого окружали глухое непонимание и далекие от истины слухи.

Полупридирки, полукомплименты… Музыка речи Щелкалова — красива, но не подходит к его личности (мешают «поэтичность и некоторый шуманизм»), хор калик перехожих — «прекрасный», он «эффектен, очень типичен и музыкален»… Вот снисходительное сожаление: «Вторая сцена — самая слабая в опере по музыке». Вот неумеренные комплименты, которые уже казались сомнительными: «Сцена в корчме вместе с последним действием — лучшие сцены в опере».

«Корчму на Литовской границе» Цезарь любил. Тут и «ловкое понимание сцены», и «талантливая декламация», и «типические музыкальные образы», и «много оригинального юмора, много музыки». Здесь ему нравилось всё: и аккомпанемент к песням, — образный, невероятно разнообразный, и эпизод, где Варлаам тянет свою заунывную песню («Как едет ён»), а встревоженный Григорий в это время перебрасывается репликами с хозяйкой, и другой эпизод: все тот же Варлаам, выпучив от напряжения глаза, под строгим взглядом пристава читает по складам словесный портрет Отрепьева. Музыка здесь, — строчил Квей, — «усиливает впечатление, производимое текстом Пушкина». Если бы вся рецензия была написана в таком же духе, более положительного отзыва от современника трудно было бы пожелать: «…такой продолжительной, широкой, реальной, разнообразной, превосходной комической сцены не существует ни в одной опере». Но после того, что было уже прочитано, Мусоргский, как и любой другой читатель, мог этого сюжета в рецензии даже не заметить; увидеть всё то самое снисходительное похваливание, которое нет-нет, да и прорывалось сквозь тон «наставника», выбранный Кюи в своем отклике.

Вчитываясь в этот отзыв спокойно, внимательно, можно увидеть, что Цезарь Антонович самый способ разбора оперы задал первыми суждениями. «Борис Годунов» — не опера, но разрозненные сцены. Потому он и шел по сценам, которые — решил он — здесь слишком самостоятельны. Вот сцена удачная, вот — неудачная, этот эпизод — никуда не годится, этот — довольно интересный…

Нет, Кюи не ввели в заблуждение те пропуски, которыми пестрила первая постановка. Он не случайно столь долго готовил рецензию: свои впечатления от премьеры сравнивал с изданной оперой, поощрял одни сокращения (как-то чересчур уж не приглянулась ему сцена в келье, — «длинная и скучная»), сожалел о других («рассказ Федора про попиньку — верх совершенства», и потому в постановке опушены «самые музыкальные страницы всей оперы»). Конечно, по складу ума Цезарь Антонович — «Сальери». Он если и знает вдохновение, то в четко отмеренных границах. И «Ратклифа» принимали совсем не так, как принимали «Бориса». Но Квей не был завистником. И в рецензии писал то, что думал. Ранее оперу он слушал в кружке, видел, как она рождалась сценами. И слышал ее все так же — сценами. И так привык знать «Бориса» в отрывках, что и постановку воспринял как только лишь «сцены». В отзыве иногда явно проступают воспоминания об исполнении отдельных эпизодов в стародавней их компании: колокольный звон на фортепиано был «преэффектный», в оркестре — «вышел менее удачным». Но каждый музыкальный вечер — это общение, это кусочек из симфонии Бородина, романс Кюи, эпизод из сочинения Римского-Корсакова, фрагмент из «Бориса Годунова», да еще исполнение чужих произведений, — Шумана, Глинки, Даргомыжского. Тогда если что-то не нравилось в одном действии оперы Мусоргского, то все же нравилось в другом, хотя бы в той же «Корчме». Но впечатления от произведения в целом были достаточно разрозненны. Теперь же надо было говорить обо всем произведении, а Кюи слышал оперу все так же, как давно привык, — сценами.

Стилистика отзыва полна самых странных оговорок. Сцена неудачна — «не потому, чтоб она была неправильно, нерационально ведена, не потому, чтоб декламация была неудовлетворительна, — напротив того, и то и другое безукоризненно»… Что же тогда столь раздражило рецензента? — «…музыки в ней очень мало».

Квей пытался подойти к опере слишком «со своим аршином». Речитативы — «не мелодические», сплошь — «отрывочные аккорды, подчас резко диссонирующие, и на них рубленый речитатив без музыкального содержания». Почему-то и в голову Цезарю Антоновичу не приходит, что и таков может быть музыкальный язык.

Любая малейшая похвала тут же гасилась оговорками. Слово «музыкальность» — с навязчивой настойчивостью повторяется в этой статье. Где Кюи уловил эту «музыкальность» — там он готов сделать автору комплимент, где «музыкальности» не находит — там находит лишь неудачу. Но слово «музыкальность» в его языке слишком близко стоит к слову «мелодичность» или «напевность». Мусоргский же исходил совсем из других начал, в сути своей — не менее «музыкальных», только выраженных совершенно иначе. И в «рубленых речитативах» может содержаться пусть иная, но музыкальность, — и в «диких» диссонансах, и в «отрывочных аккордах», и даже в последовательности мало связанных между собою (по мнению Кюи) «самодостаточных» сцен.

Дело было не в зависти. Дело было — в слухе. Слишком уж Мусоргский далеко отплыл «к новым берегам», слишком удалился в своей музыке даже от близких товарищей по искусству. Его начнут слышать по-настоящему лишь в двадцатом веке. Что же могли услышать современники за несколько десятилетий до того? Стасов восхищался «политической подкладкой» музыкальной драмы: народ на коленях зовет Бориса на царство, а рядом — пристав: «Аль давно по спинам плетка не гуляла?»; финал оперы — разгул народной смуты. В посмертной статье о Мусоргском Стасов скажет о «слабом и неудовлетворительном» в опере, назвав сцену Марины в уборной и «немногие другие». Кюи будет выискивать и похваливать всё то, что напоминало традиционную оперу: «Во втором действии весьма много недурных мелочей…», в ариозо Бориса — «симпатичность, сановитость и красивость» (хотя певучести здесь придать по-настоящему не удалось, да и сама речь Бориса «страдает излишним обилием слов»), в третьем — «Первый хорик мил» («хотя и не высокого музыкального достоинства»), далее — «прелестный эпизод», полонез — «блестящ, ловок, оригинален, выдержан»… И тут же на все эти маленькие похвалы (с нескончаемыми оговорками) тяжелым грузом положит обильные перечисления недостатков, особенно раздражаясь образом Самозванца (его партия «криклива, трудна, утомительна и неблагодарна») и иезуита Рангони («среднее между Мефистофелем и магнетизером»). Хотя и здесь — «среди ходульных, декоративных фраз иезуита одна замечательно красива, музыкальна, певуча и даже с некоторым музыкальным развитием…».

С каким тяжелым чувством в душе должен был Мусоргский читать и перечитывать эту статью! Чего стоили отдельные снисходительные комплименты, если за всем этим — почти полное отрицание его труда, «бедного лирическими порывами»'. Что мог переживать композитор после дневного столкновения со Стасовым и чтения жестокого опуса Цезаря Кюи?

«…Главных недостатков в „Борисе“ два: рубленый речитатив и разрозненность музыкальных мыслей, делающая местами оперу попурриобразной». Ничего не понял Кюи в опере, хотя столько раз слышал ее до постановки. «Не опера, но ряд сцен», — сколько еще раз Мусоргский услышит этот упрек. Совсем как в недавнем письме Позднякова: сюжет позволяет второй акт поменять местами с третьим, и тогда — «что же это за „драма“?». Но разве у самого Пушкина не было сцен, последовательность которых можно было изменить? Да, в «Борисе» сюжетное сцепление сцен не всегда явное. Но, быть может, было иное, музыкальное сцепление? Разве композиция драмы (и не только музыкальной, — и у Мусоргского и у Пушкина) должна была следовать только за сюжетом? Расположение сцен диктовалось не только историей царствования Бориса, но и чувством русской истории. И у Пушкина и у Мусоргского — царство рассыпается, ураган смутного времени несется из будущего, нарушая привычные отношения людей, вещей и — сцен в драматическом произведении. Пушкин схватывал особую «музыку истории». Мусоргский — несколько иначе — воплотил ее же. Позже Римский-Корсаков даст не только новую оркестровку, но и свою сценическую редакцию оперы. Завершать музыкальную драму будет не сцена под Кромами, но смерть царя Бориса. Сценически — заканчивать с кончиной главного героя — было привычнее. Драма становилась более «закругленной». Но из нее уходил тревожный ветер истории. А значит, исчезал и самый смысл произведения: жизнь огромного царства накануне катастрофы.

Конец статьи Квея, наверное, перечитал не раз. Медленно. Внимательно:

«…Недостатки произошли именно от незрелости, от того, что автор не довольно строго-критически относится к себе, от неразборчивого, самодовольного, спешного сочинительства…» — (ярость закипала в сердце от этих слов). — «При всех этих недостатках, в „Борисе Годунове“ столько свежего, хорошего, сильного, что и в таком виде он может занять почетное место между замечательными операми»…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мусоргский"

Книги похожие на "Мусоргский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Федякин - Мусоргский"

Отзывы читателей о книге "Мусоргский", комментарии и мнения людей о произведении.