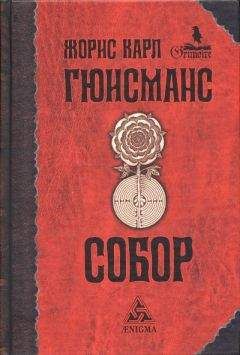

Жорис-Карл Гюисманс - Собор

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Собор"

Описание и краткое содержание "Собор" читать бесплатно онлайн.

«Этот собор — компендиум неба и земли; он показывает нам сплоченные ряды небесных жителей: пророков, патриархов, ангелов и святых, освящая их прозрачными телами внутренность храма, воспевая славу Матери и Сыну…» — писал французский писатель Ж. К. Гюисманс (1848–1907) в третьей части своей знаменитой трилогии — романе «Собор» (1898). Книга относится к «католическому» периоду в творчестве автора и является до известной степени произведением автобиографическим — впрочем, как и две предыдущие ее части: роман «Без дна» (Энигма, 2006) и роман «На пути» (Энигма, 2009). И все же главный герой этого романа, пожалуй, собор. Образ Шартрского собора (Нотр-Дам де Шартр) предстает совсем не в том привычно обывательском свете, в котором его пытаются представить туристические путеводители, — мистически настроенный автор видит в нем прежде всего воплощенное в камне Предание. Именно в этом смысле он и анализирует сакральную архитектонику, скульптуру и живопись храма, его эзотерическую эмблематику, запечатленную в розетках и витражах, погружается в детальную экзегезу этого монументального теологического Писания, возведенного на останках кельтского святилища, вникает в сокровенный смысл герметического бестиария, населяющего его карнизы: всех этих демонов, горгулий, грифонов, гарпий и химер.

Произведение насыщено экскурсами в историю монашества, многочисленными цитатами из трудов Отцов Церкви и средневековых хронистов, размышлениями о католической литургике и символизме храмового искусства. Представленная в романе широкая панорама христианской мистики и различных религиозных течений потребовала обстоятельных комментариев, при составлении которых редакция решила не ограничиваться сухими лапидарными сведениями о тех или иных исторических лицах, а отдать предпочтение миниатюрным, подчас почти художественным агиографическим статьям.

«Самым замечательным документом жизни религиозной души во Франции я считаю произведение Гюисманса, этого героя и мученика декадентства, бесконечно чуждого современной пошлости. Гюисманс интереснее и глубже “модернистов”, — писал Н. Бердяев. — Никто еще не проникал так в литургические красоты католичества, не истолковывал так готики. Одно это делает Гюисманса большим писателем».

Ни в одном другом месте Пречистую Деву так не осыпали хвалами, не лелеяли так, не объявляли самовластной хозяйкой поднесенного Ей удела; была одна подробность, которая это доказывала. Во всех соборах короли, епископы, святые, благотворители почивали в храмовых подземельях, но не в соборе Шартрской Богоматери; никто никогда не похоронил там мертвого тела, никогда эта церковь не становилась кладбищем, ибо, говорит старик Руйар, ее историк, «она имеет преимущественную честь быть ложем или покоем Матери Божией».

Итак, там Она была дома — царица, окруженная двором Своих избранников; и в алтаре особой капеллы, перед которой горели возжженные лампады, она охраняла таинственное Тело Своего Сына, пеклась о Нем, как в детстве Его; на всех скульптурах, на всех витражах Она держала Его на коленях; переходила с яруса на ярус, проходила шпалеры святых и, наконец, уселась на столпе, являясь малым сим и бедным в смиренном зраке жены, загоревшей под солнцем близ зенита, почерневшей от ветров и дождей; затем Она спустилась еще ниже, в самые подземелья Своего дворца и упокоилась в крипте, принимая там нерешительных и боязливых, устрашенных роскошью Ее солнечных парадных зал.

До чего же святилище это, где так и видишь присутствие кроткого и грозного Младенца, ни на шаг не отходящего от Матери, возносит вас над реальностью в тайную радость чистой красоты! И сколько благой воли нужно Ему и Ей, чтобы не покидать этой пустыни, не утомляться, поджидая посетителей! — думал дальше Дюрталь, оглядевшись и увидев, что он один. Не приходи сюда во всякий час славные сельские люди облобызать столп Богоматери, как бесприютно было бы здесь даже по воскресеньям: ведь собор никогда не полон людьми! Впрочем, справедливости ради признаем: на воскресной девятичасовой мессе нижняя часть нефа заполнялась. Он улыбнулся, припомнив, как набиваются в эту часть собора девочки из сестринских пансионов и деревень; им ничего не видно и трудно следить за службой, но они без суеты зажигали огарки свечей и читали подчас по одной книге на несколько человек.

В Шартре эта безыскусность, благочестивая наивность, которую жуткие парижские пономари никак бы не потерпели, были до того естественны, так подходили к простоте, отказу от церемоний, с каким Богородица принимала гостей!

Интересно еще, подумал Дюрталь, в мыслях которого произошел скачок, сохранил ли собор свою оболочку нетронутой, или прежде, в XIII веке, она была изукрашена живописью. Иные утверждают, будто в Средние века расписывались все церковные интерьеры; достоверно ли это? Допустим, для романских храмов это и так, но для готических? Мне, по крайней мере, хотелось бы представлять себе, что Шартрский храм никогда не был обезображен цветными разводами, которые приходится терпеть в парижской Сен-Жермен-де-Пре, в пуатевинском соборе Нотр-Дам-ла-Гранд, в брюггской церкви Христа Спасителя. И если уж так угодно, живопись можно еще представить в очень маленьких церковках, но размалевывать красками стены собора — зачем? Ведь такая татуировка уменьшает пространство, делает ниже своды, утяжеляет колонны; попросту говоря, она изымает таинственную душу нефа, пошлыми зигзагами, меандрами, ромбами, крестами по всем столпам и облитым грязно-желтой, бледно-зеленой, тускло-розовой, базальтово-серой, кирпично-красной красками стенам, всеми тусклыми и банальными оттенками, какие только есть на свете, убивает мрачное величие проходов; не говорю уже о кошмарных сводах, усеянных звездами, словно вырезанными из золотой бумаги и наклеенными на кричаще-синий фон!

Это, пожалуй, можно еще вынести в Святой Капелле: она крошечная, молельня, киот для мощей; это можно понять и в удивительной церкви в Бру, похожей на будуар: ее своды вместе с замковыми камнями многоцветные, позолоченные, а пол был вымощен обливными плитами, отчетливые следы которых сохранились около могил. Под стать этому и кружева на стенах, и прозрачные окна, окруженные пышным каменным геральдическим гипюром: цветочками маргариток, среди которых там и сям выложены девизы, вензеля, вервия святого Франциска, завитки; вся эта косметика подчеркнута алебастром заалтарного киота, черным мрамором надгробий, зубчатыми башенками с флеронами в виде листьев цикория и капустных кочешков; тут ничего не стоит представить себе расписные колонны и стены, отделанные золотом нервюры и рельефы, так что в целом получится гармония, ансамбль, красивая шкатулка, относящаяся, впрочем, больше к ювелирному делу, нежели к зодчеству.

Сооружение в Бру — последний памятник Средневековья, последняя ракета в фейерверке пламенеющей готики, готики обреченной, но не желающей умирать, борющейся против возврата язычества, против нашествия Ренессанса. Эра великих соборов завершилась этим прелестным недоноском, шедевром в своем роде: шедевром красивости, замысловатости, изгиба, изящества. Он символизировал душу XVI века, уже лишившуюся покоя; как и она, чересчур светлый храм рвался наружу, развивался, а не сосредотачивался, не опирался на себя. В каждом шве так и видишь, какой это был храм-игрушка, расписной и вызолоченный, где из крохотных капелл торчат печные трубы, чтобы Маргарита Австрийская за мессой не зябла, где словно разложены благоуханные подушечки и украшения, расставлены сласти, гуляют собачки. Бру — гостиная знатной дамы, а не общий дом. А потому — глянуть хотя бы на бирюльки и фестончики его амвона, раскинувшегося перед алтарем, как резные сени! — он прямо просится, чтоб по его чертам умело прошлись глазурью, подкрасили; это сделает его женственнее, совершенно уподобит его создательнице, принцессе Маргарите, о которой в этой небольшой церкви вспоминаешь больше, чем о Богородице.

Знать бы еще, на самом ли деле были расписаны столбы и стены в Бру: кажется, доказано, что нет; однако этот странный храм не обезобразился бы и под слоем румян, но Шартр совсем другое дело: ему подобает лишь одна окраска — толстая, холодная, серебристо-серая, желтовато-белесая; налет, остающийся от времени, от возраста, и к нему вдобавок конденсированные испарения молитв, дым свечей и кадильниц!

Углубившись в размышления, Дюрталь, как всегда, перешел к раздумьям о себе самом. Кто знает, говорил он себе, не пожалею ли я когда-нибудь горько-горько об этом соборе, о сладких мечтах, которые он навевает; ведь у меня не будет больше радости медленно бродить по нему, не будет этого отдохновенья: затворюсь в монастыре и буду жить по ефрейторским командам колоколов, отзванивающих монастырские послушания!

Как знать: быть может, в тишине кельи мне будет не хватать даже и диких криков неугомонно каркающих галок! — продолжал он, с улыбкой глядя на тучу птиц, опустившуюся на башни. Ему вспомнилась легенда: якобы после пожара 1836 года эти твари каждый вечер точно в тот час, когда загорелся собор, улетали оттуда, ночевали в лесу в трех лье от Шартра и возвращались только утром на заре.

Легенда такая же глупая, как и другая, которую очень любят городские кумушки: пожар будто бы начался от кровавого пятна, которое появляется, если в Страстную пятницу плюнуть на квадратный камень в полу за алтарем, заделанный черной замазкой!

— О, вот и госпожа Бавуаль!

— Да, это я, друг наш; бегала тут по батюшкиным делам, а теперь иду домой варить суп. Ну а вы чемоданы пакуете?

— Какие чемоданы!

— Так что ж вы, и в монастырь не едете? — засмеялась она.

— Да бросьте! — расхохотался и Дюрталь. — Сами посудите: каково это решиться вдруг стать подневольным солдатом в молитвенном строю, этаким рекрутом, у которого даже движения сочтены: не велят держать руки по швам, так велят не вынимать из-под рясы…

— Ай-яй-яй, — перебила служанка, — я ведь вам уже говорила: все вы сквалыжничаете, все торгуетесь с Богом…

— Но надо же взвесить все за и против прежде, чем принять такое решение; в таких случаях вовсе не грех немного и поволокитить в душе.

Она пожала плечами; лицо ее было так спокойно, а под черной водой глаз таился такой огонь, что Дюрталь застыл пораженный, восхищаясь прямотой и чистотой этой души.

— Как же вам хорошо! — воскликнул он.

По лицу г-жи Бавуаль пробежала тень, она опустила глаза:

— Никому не завидуйте, друг наш, у каждого свои недоумения и скорби.

Она ушла, а Дюрталь, направляясь к себе, думал о ее признании: что она потеряла Божью милость, что прекратились ее разговоры с небом, что ее душа, витавшая в облаках, упала на землю. Как ей, должно быть, больно!

Что ж, проговорил он, не все один мед на службе Господней! Почитать хоть жития святых: там сказано, как этих избранных мучили самые ужасные недуги, самые тягостные боренья; видать, не шутка быть святым на земле, да и жить не шутка! Правда, для святых страдания уже здесь, на земле, возмещаются несравненной радостью, но для прочих верующих, для нас — жалких тростинок, сколько в жизни горя, сколько нужды! Вопрошаешь вечное безмолвие, и не получаешь ответа; ждешь, и ничто не приходит; сколько ни убеждаешь себя, что Он есть Бесконечный, Неисповедимый, Неисследимый, что все пути нашего бедного ума тщетны, все равно никак не получается не тревожиться, а наипаче — не унывать! А ведь при том… ведь при том, если подумать, мрак, что нас окружает, не вовсе непроницаем; местами он освещен и можно разглядеть нечто верное…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Собор"

Книги похожие на "Собор" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Жорис-Карл Гюисманс - Собор"

Отзывы читателей о книге "Собор", комментарии и мнения людей о произведении.