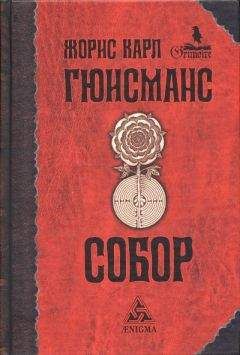

Жорис-Карл Гюисманс - Собор

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Собор"

Описание и краткое содержание "Собор" читать бесплатно онлайн.

«Этот собор — компендиум неба и земли; он показывает нам сплоченные ряды небесных жителей: пророков, патриархов, ангелов и святых, освящая их прозрачными телами внутренность храма, воспевая славу Матери и Сыну…» — писал французский писатель Ж. К. Гюисманс (1848–1907) в третьей части своей знаменитой трилогии — романе «Собор» (1898). Книга относится к «католическому» периоду в творчестве автора и является до известной степени произведением автобиографическим — впрочем, как и две предыдущие ее части: роман «Без дна» (Энигма, 2006) и роман «На пути» (Энигма, 2009). И все же главный герой этого романа, пожалуй, собор. Образ Шартрского собора (Нотр-Дам де Шартр) предстает совсем не в том привычно обывательском свете, в котором его пытаются представить туристические путеводители, — мистически настроенный автор видит в нем прежде всего воплощенное в камне Предание. Именно в этом смысле он и анализирует сакральную архитектонику, скульптуру и живопись храма, его эзотерическую эмблематику, запечатленную в розетках и витражах, погружается в детальную экзегезу этого монументального теологического Писания, возведенного на останках кельтского святилища, вникает в сокровенный смысл герметического бестиария, населяющего его карнизы: всех этих демонов, горгулий, грифонов, гарпий и химер.

Произведение насыщено экскурсами в историю монашества, многочисленными цитатами из трудов Отцов Церкви и средневековых хронистов, размышлениями о католической литургике и символизме храмового искусства. Представленная в романе широкая панорама христианской мистики и различных религиозных течений потребовала обстоятельных комментариев, при составлении которых редакция решила не ограничиваться сухими лапидарными сведениями о тех или иных исторических лицах, а отдать предпочтение миниатюрным, подчас почти художественным агиографическим статьям.

«Самым замечательным документом жизни религиозной души во Франции я считаю произведение Гюисманса, этого героя и мученика декадентства, бесконечно чуждого современной пошлости. Гюисманс интереснее и глубже “модернистов”, — писал Н. Бердяев. — Никто еще не проникал так в литургические красоты католичества, не истолковывал так готики. Одно это делает Гюисманса большим писателем».

Что ж, проговорил он, не все один мед на службе Господней! Почитать хоть жития святых: там сказано, как этих избранных мучили самые ужасные недуги, самые тягостные боренья; видать, не шутка быть святым на земле, да и жить не шутка! Правда, для святых страдания уже здесь, на земле, возмещаются несравненной радостью, но для прочих верующих, для нас — жалких тростинок, сколько в жизни горя, сколько нужды! Вопрошаешь вечное безмолвие, и не получаешь ответа; ждешь, и ничто не приходит; сколько ни убеждаешь себя, что Он есть Бесконечный, Неисповедимый, Неисследимый, что все пути нашего бедного ума тщетны, все равно никак не получается не тревожиться, а наипаче — не унывать! А ведь при том… ведь при том, если подумать, мрак, что нас окружает, не вовсе непроницаем; местами он освещен и можно разглядеть нечто верное…

Бог обращается с нами как с растениями; это в каком-то смысле год души, но такой год, где естественный порядок времен обращен: первое из духовных времен года — весна, за ней идет зима, а потом уже осень и лето. Момент обращения к Богу — весна; душа веселится, Христос сеет в ней семена свои; затем наступают холода и мрак; душа в страхе мнит себя оставленной и жалуется, но незаметно в испытаниях жизни очистительной под снегом прорастают семена; они всходят мягкой осенью созерцания и, наконец, зацветают в летнюю пору жизни единительной.

Это все правда, но каждый должен быть учеником Садовника своей души, каждый должен слушать наставления Учителя, дающего нам дневной урок и руководящего нашими трудами. Увы, мы уже не те смиренные работники Средних веков, что трудились во славу Божию, без спора покоряясь приказам хозяина; у нас, по маловерию нашему, выдохся молитвенный бальзам, иссякло всецелительное снадобье, и все нам кажется несправедливым и тяжким, и мы брыкаемся, требуем залогов, не спешим исполнить дело свое; мы бы хотели платы вперед — вот до какой низости довело нас неверие наше! Господи, Господи, дай нам молиться так, чтобы и в мыслях не иметь просить Тебя о задатке; дай нам послушания и молчания!

А еще, прошептал Дюрталь, улыбаясь г-же Мезюра, открывшей дверь на его звонок, дай мне, Боже мой, милость не выходить из себя от мушиного жужжанья, от вечной болтовни этой славной женщины!

XIV

— Что за муть, что за ералаш этот их зверинец добра и зла! — воскликнул Дюрталь и отложил перо.

С утра он занялся работой о символике фауны в Средние века; с первого взгляда ему казалось, что такое исследование будет поновей и полегче, во всяком случае покороче, нежели задуманная им прежде статья о немецких примитивах; теперь он в ужасе глядел на гору книг и блокнотов, ища путеводной нити, которая в ворохе противоречивых текстов никак не находилась.

Пойдем по порядку, подумал он, если только может быть в этом бедламе какой-то порядок.

В средневековом бестиарии были известны чудовища древности: сатиры, фавны, сфинксы, гарпии, онокентавры, гидры, пигмеи, сирены — все они для христиан были разновидностями злого духа; представления о них можно установить без всяких специальных разысканий: все это просто пережитки прошлого. А истинный источник мистической зоологии не в мифологии, а, конечно, в Библии, которая делит животных на чистых и нечистых, говорит о них, чтобы запечатлеть пороки и добродетели, в некоторых породах видит небесных духов, в других же бесов.

Встав на эту исходную точку, отметим, что литургисты различают живность и зверье: второе понятие обнимает тварей недобрых и диких, первое относится к животным с нравом кротким и боязливым, а также к домашнему скоту.

Заметим еще, церковные орнитологи сходятся в том, что птицы небесные суть праведники, а с другой стороны, Боэций{90}, которого писатели Средних веков часто переписывали, наделяет их непостоянством, святой же Мелитон{91} делает образом то Христа, то Сатаны, то иудеев; добавим также, что Ричард Сен-Викторский, не принимая во внимание эти мнения, видит в пернатых символ духовной жизни, а в четвероногих — телесной… И ничего это нам не дает, прошептал Дюрталь.

Не в этом дело. Нужно найти другую классификацию, более компактную, более четкую.

Естественнонаучная таксономия[69] здесь не поможет: у двуногих и рептилий в символическом репертуаре смысл часто один и тот же; проще всего средневековый зверинец разделить на два главных класса: реальные животные и чудовища; нет ни одного животного, которое не входило бы в одну из этих двух категорий.

Дюрталь подумал и продолжал:

— А впрочем, чтобы целое было яснее, чтобы лучше оценить значение, которое в католической мифографии придается тем или иным семействам, стоит извлечь из общего ряда таких животных, которые выражают мысль о Боге, Божьей Матери и о Сатане, отставить их, чтобы вернуться, когда они будут подтверждать другие комментарии; выделить надо и тех, что соответствуют евангелистам и входят в состав тетраморфа.

Сняв крышу с нашего загона для скота, мы сможем рассмотреть мелочь, описать образный язык, что использовался и для обычных зверей, и для необычных.

Эмблематическая фауна, связанная с Богом, многочисленна; в Писании множеству существ предназначено указывать на Христа. Царь Давид сравнивает Его с пеликаном в пустыне, с совой в гнезде, с одиноким воробьем на крыше, с оленем на водопое; Псалтырь — сборник аналогий Его качествам и именам.

С другой стороны, Исидор Севильский, святитель Исидор, как называли его натуралисты былых времен, воплощает Иисуса в агнце из-за невинности его, в барана, поскольку он вождь стада, и даже в козла по причине подобия Спасителя грешной плоти.

Иные видят Его портрет в быке, овечке, теленке — жертвенных животных; иные в животных — символах стихий: льве, орле, дельфине, саламандре, духах земли, воздуха, воды и огня; иные, как святой Мелитон, усматривают Его в козленке и лани, далее в верблюде, который, впрочем, по другой версии того же автора, персонифицирует любовь к пышности и жажду тщетной славы; есть и такие, что превращают Его в скарабея, как святой Эвхер, в пчелу, которую, однако, Рабан Мавр трактует как злого грешника; некоторые, наконец, в образах феникса и петуха выражают Его воскресение, а в виде носорога и буйвола — Его ярость и силу.

Иконография Богородицы не столь обильна. Дева Мария может славиться во всяком непорочном и благодушном создании. Английский аноним в «Иноческих определениях» именует Ее той самой пчелой, к которой, как мы только что видели, столь дурно отнесся епископ Майнцский, но прежде всего на Нее указывает голубка — птица, которой, пожалуй, более всего привержены творцы средневекового зверинца.

Согласно всем мистикам, голубь — образ Богородицы и Духа Святого. По святой Мехтильде, это простота сердца Иисусова; по Амалату Фортунарию и сому, он являет собой проповедников, деятельную жизнь в Боге, в противоположность горлинке открывающую нам жизнь молитвенную, потому что голубь стонет и летает стаями, а горлинка радуется одна в стороне.

У Брунона из Асти голубка — образец терпения, изображение пророков.

Наконец, адский бестиарий обширен до необозримости; в эту бездну свален весь мир зверей фантастических и зверей действительных: змея, библейский аспид, скорпион, волк, о котором говорит Сам Христос, леопард, обличенный святым Мелитоном как зверь Антихриста; тигр, чья самка воплощает грех гордыни; гиена, шакал, медведь, кабан, в Псалтыри разоряющий виноградник Господень; лиса, которую Петр Капуанский квалифицирует как лицемерного гонителя, а Рабан Мавр как столп ереси. Сюда не отнесены все другие хищники. Далее, свинья, жаба (орудие колдунов), козел — изображение самого Сатаны, кошка, собака, осел, в виде которого дьявол являлся в средневековых ведовских процессах; пиявка, заклейменная Клервоским анонимом; ворон, вылетевший из ковчега и не вернувшийся (он воплощает лукавство, голубь же, который вернулся, — добро, говорит святой Амвросий); куропатка, которая, согласно тому же автору, похищает и высиживает яйца, которых не снесла.

Если верить Теобальду, бес явлен также в пауке, ибо тот боится солнца, как лукавый — Церкви, и плетет свою паутину больше ночью, чем днем, подражая диаволу, который нападает на человека, зная, что тот сейчас спит и не может оборониться.

Наконец, князя тьмы передразнивают лев и орел; в этом случае они трактуются в дурном смысле.

В аллегорической фауне повторяется все то же, что и в символике растений и красок, рассеянно думал Дюрталь: повсюду у медали две стороны — в науке иероглифов постоянно имеется два противоположных значения, кроме, впрочем, раздела драгоценных камней.

Так, например, лев, именуемый святой Хильдегардой «образом ревности о Боге», он же — символ Сына Божия, у Гуго Сен-Викторского становится эмблемой жестокости. Физиологи, основываясь на текстах псалмов, отождествляют его с Люцифером; и действительно, он — тот лев, что ищет погубить души, лев, жаждущий добычи; у Давида его попирают вместе со змием, а Петр в первом апостольском послании говорит о льве рыкающем, ищущем поглотить ученика Христова.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Собор"

Книги похожие на "Собор" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Жорис-Карл Гюисманс - Собор"

Отзывы читателей о книге "Собор", комментарии и мнения людей о произведении.