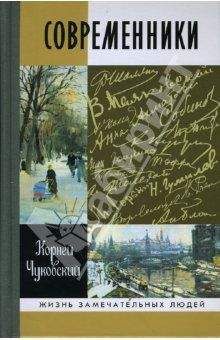

Корней Чуковский - Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями)"

Описание и краткое содержание "Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями)" читать бесплатно онлайн.

Мемуарно-художсственная книга известного советского писателя и литературоведа К. И. Чуковского представляет собой серию очерков-портретов деятелей русской культуры XIX–XX вв.: А. П. Чехова, В. Г. Короленко, А. И. Куприна, А. М. Горького, Л. И. Андреева, В. В. Маяковского, А. А. Блока, А. С. Макаренко, И. Е. Репина, Л. В. Собинова и других.

Составив тщательно разработанный план первого тома собрания моих сочинений, он написал мне в обширном письме:

«Вот как рисуется мне первая книга. Думаю, что в этом виде — с некоторыми поправками и чисткой текста — у нее есть начало, продолжение — очень содержательное — и логический конец… Очень советую издать отдельной книгой у Белопольского в издательстве „Северное сияние“ —

„Детский язык“ и

„Лидия Чарская“.

Об этом издании с Белопольским могу поговорить я».

Почти о каждой моей статье, намеченной им для первого тома, он пишет мне тут же рецензию — с таким доброжелательством, с таким проникновенным вниманием, каких я никогда и нигде не встречал.

По поводу моей статьи о Сергееве-Ценском он пишет:

«Мысль: „Ценский не был бы русский писатель, если бы умел прославить дельца“, верна, великолепна, ее надо немножко развить… Лескова, прославляющего дело и дельца, не читают, не знают».

По поводу моей статьи о Короленко:

«Теперь, когда в душе у каждого гимназиста Апокалипсис, — это очень глубокая, страшно верная мысль, крайне жалко, что вы ее бросили без призора, без развития, точно робкая девица „незаконнорожденного“ ребенка. А ведь ребенок-то наизаконнейше рожден, заслуживает нежнейшего ухода, внимательного воспитания. От этой мысли во все стороны — на всю книгу — сверкает свет, освещающий все и всех. Считаю, — убежден, что положительно необходимо закончить книгу именно развитием этой мысли, — вы, конечно, понимаете, какой она от сего приобретает глубокий исторический интерес».

В том же письме Горький подсказывает мне важную мысль о разрыве Короленко с народниками:

«Право же, следовало бы вам отметить одну крупную — может быть, великую заслугу Короленко пред всеми нами: он первый с поразительной ясностью дал тип великорусского мужика, исторически сложившийся тип, это — Тюлин — „Река играет“… Короленко смотрит на великорусскую жизнь глазами человека несколько иной культуры, поэтому он и разглядел Тюлина так великолепно-верно. Без Тюлина невозможны „Мужики“, „В овраге“ (Чехов), невозможны рассказы Бунина. Тюлин — осторожный, но решительный разрыв с традициями народнических акафистов мужику».

Все эти советы и подсказы чрезвычайно типичны для Горького. Каждую чужую статью, в которой находил он хоть проблеск достоинств, старался он обогатить и дополнить своими образами, своими идеями. Он рад был сотрудничать с каждым из нас в качестве, так сказать, мелиоратора наших работ.

Так были отремонтированы Горьким три мои книги, и нужно сказать, что ни один критик, ни один рецензент не затратил на них столько души, сколько затратил загруженный огромной работой, больной и переутомленный Горький.

Но не следует думать, что мы, писатели, получали от него одни лишь хвалебные письма. Для оценки наших литературных работ у него был единственно твердый критерий: интересы советских читателей, и если ему казалось, что мы наносим этим интересам ущерб, он чувствовал себя вынужденным высказывать нам самую жестокую правду.

Однажды — это было значительно позже — он обратился ко мне с предложением дать для журнала «Литературная учеба» статью «Как Некрасов учился писать». А я, как нарочно, незадолго до этого разыскал в старых изданиях и рукописях несколько блистательных пародий Некрасова на Жуковского, Языкова, Бенедиктова, Фета, и мне показалось, что я воочию вижу, как путем пародирования своих знаменитых предшественников молодой Некрасов учился владеть их поэтической техникой и таким образом преодолевал их влияние. Мне почудилось, что эти ученические опыты в разработке чужих литературных приемов были для самоучки Некрасова отличной школой на пути к созданию своего самобытного стиля. Я изложил эти мысли в довольно элементарной статье, которую послал Алексею Максимовичу. Велико было мое огорчение, когда я получил от него из Италии неодобрительное, сухое письмо:

«Оба ваших совета: подражать классикам и учиться на пародиях, могут возбудить некоторое „смятение умов“. Гораздо полезнее учиться у классиков, чем подражать им и заимствовать у них. Второй совет „пародировать“ может понудить некоторых начинающих к бесполезной трате времени на поиски нелепого набора словечек, вроде:

Верзилу Вавилу бревном придавило.

Но для того, чтобы даже такие словечки подбирать, нужно быть Измайловым. Затем: что же, начинающие поэты друг друга пародировать будут? Взаимоотношения их и без того не радуют».

Огорченный этим отзывом Алексея Максимовича, я послал ему большое письмо, пытаясь защитить и обосновать свое мнение. Но письмо не убедило его.

«С вашим утверждением, — писал он в ответ, — что „подражание и есть один из методов самообучения“, мне очень трудно, согласиться, несмотря на факты, вами приведенные. Гоголь подражал Марлинскому, но он пошел Гоголем, — мне кажется, — уже после того, как перестал подражать. И вообще подражание едва ли учит, а что оно — порабощает, это бесспорно. Сейчас добрые три четверти молодой литературы нашей — подражательны. А вот на днях я прочитал книгу Пасынкова „Тайна“ — какая свежая, независимая вещь! Нет, я против подражания, особенно в той его догматической, — а вовсе не „прагматической“ форме, как Вы его утверждаете».

Я пробовал переделывать эту статью, но он так и не напечатал ее.

Впоследствии выяснилось, что, по существу, он не оспаривает правильности моих наблюдений над творческими путями Некрасова, но не желает, чтобы подобные наблюдения превращались в рецепты для начинающих авторов: он всегда считал своим педагогическим долгом оберегать пишущую молодежь от сбивчивых и зыбких теорий.

Но, конечно, его и тут не оставила обычная его деликатность. Сурово осудив мою статью, он, чтобы смягчить впечатление, которое его суровость должна была произвести на меня, приписал такие строки:

«Знали бы вы, какая здесь паника, еще и теперь, хотя уже прошло 8 дней от катастрофы? И — невероятное количество „чудес“. В Сорренто даже явился с небес патрон города Антонио аббато. Гулял по улицам ночью, величественный, весь в белом, и, обокрав две квартиры, исчез. А в Неаполе на Вольеро по богатым виллам ходили монахи, предсказывая повое землетрясение и рекомендуя людям спать на улицах. Многие послушались и — потерпели. Третьего дня монахи были выслежены и арестованы».

Сообщаемая мне Алексеем Максимовичем хроника городских происшествий в Италии так не вязалась с сухим, полемическим тоном письма, до такой степени выпадала из стиля нашей деловой переписки, что цель ее была для меня очевидна: она должна была показать мне, что, хотя Алексей Максимович порицает написанную мною статью, это отнюдь не значит, что он питает ко мне, ее автору, враждебные чувства. Такова была обычная тактика Алексея Максимовича в оберегании писательских самолюбий.

Для того же, чтобы окончательно сгладить то тяжелое чувство, которое мог оставить во мне его суровый отзыв о моей неудачной статье, он вскоре вслед за этим прислал мне шутливое письмо, в котором, между прочим, писал:

«…Да, я уже дедушка, внуку мою зовут Марфа, и, кажется, она будет комической актрисой. А может быть, — художницей, эдак вроде Виже Лебрен, ибо уже и сейчас заинтересована живописью, любит тыкать пальцами в картины и рассказывать о них на неизвестном языке весьма забавные истории.

Картины пишут ее родители, сын Шаляпина Борис, сын Бенуа и Соловей Ракитский и еще многие, в том числе Борис Григорьев, который, написав портрет Горького, придал рукам его какое-то масонское положение и еще раз в свою очередь прославил писателя: теперь здесь говорят:

— А Г[орький]-то масон, видите?»

И так как в то время я писал книгу о детях, о детском языке, «От двух до пяти», Горький, по своему обычаю, принял и в этой работе участие:

«И в „Артамоновых“, и в „Тараканах“ детские слова, вероятно, сделаны мною, а может быть, я их слышал когда-то и „освоил“.

Веру Инбер Вы, конечно, использовали, но разрешите напомнить Вам рассказ Сергеева-Ценского „Не надо“ и рекомендовать Юрезанского „Человек“ из его книги „Зной“».

VIIВ заключение мне следовало бы сказать о той незабываемой роли, которую сыграл Горький в истории детской литературы: как упорно он помогал нам, детским писателям, бороться с леваками-педологами, сколько раз спасал он наши книги от тогдашнего Наркомпроса, от РАПП и пр. Но это большая тема, требующая особой статьи. Здесь же я скажу всего лишь несколько слов — о временах, так сказать, доисторических, ныне уже прочно забытых.

Писать о детской литературе я начал с 1907 года. Было в ней, конечно, и хорошее, но в основном она была катастрофически плоха: банальная, неряшливая, мещанская, пошлая. Хуже всего было то, что наиболее влиятельные из детских журналов и книг растлевали малолетних читателей пропагандой реакционных идей. Нужно было защитить детвору от такого засилия пошлятины, и я стал обличать эти журналы и книги в ряде газетных статей («Чарская», «Задушевное слово» и пр.). Но голос мой был одинок и слаб.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями)"

Книги похожие на "Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Корней Чуковский - Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями)"

Отзывы читателей о книге "Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями)", комментарии и мнения людей о произведении.