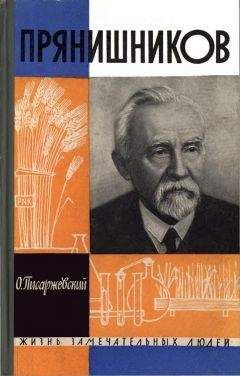

Олег Писаржевский - Прянишников

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Прянишников"

Описание и краткое содержание "Прянишников" читать бесплатно онлайн.

Дмитрий Николаевич Прянишников — русский агрохимик, биохимик и физиолог растений. Академик Академии наук СССР, ВАСХНИЛ и Французской академии наук, Герой Социалистического труда, основатель и директор Научного института по удобрениям (с 1948 года ВНИИ удобрений и агропочвоведения им. Д. Н. Прянишникова), член Госплана СССР и Комитета по химизации народного хозяйства.

Это допущение было неслыханной новостью, взрывавшей все сложившиеся воззрения на возможные способы питания растений азотом. А азот — одна из основных составных частей «пищи» растений!

Но прежде чем подойти к решению важнейших для сельского хозяйства проблем, связанных с азотным питанием растений, надо было сначала еще положить на обе лопатки, увы, не одного только заносчивого Пфеффера, но и его единомышленников, и не только в Германии. Лженаука опасна не сама по себе: она легко разоблачается и рушится под выстрелами хорошо нацеленного эксперимента. Надолго задержать развитие подлинного знания она может, лишь укрывшись за стенами научного монополизма, загромоздив пути научной критики завалами нетерпимости.

Главные бои Прянишникову еще предстояли.

ВИТЯЗЬ НА РАСПУТЬЕ

Когда Коммунистическая партия завершила огромную работу по восстановлению научной истины в спорах об урожае и способах его достижения — спорах, которые искусственно заглушались единовластной волею Сталина, когда были восстановлены имена подлинных победителей в научной дискуссии о путях повышения плодородия земли и колосс на глиняных ногах — травопольная система Вильямса была сброшена с пьедестала, на который ее водрузили те, кто этим усердно занимался уже много лет спустя после смерти самого ее создателя Василия Робертовича Вильямса, очень охотно стали приписывать все его заблуждения болезни, преждевременно надломившей этот могучий организм и ослабившей душевные и умственные силы.

Действительно, с портретов Вильямса на нас глядит лицо с искаженными чертами, сведенным судорогой ртом. Это следствия давнего кровоизлияния в мозг, перенесенного Вильямсом в сравнительно молодые годы, несомненно тяжко сказавшегося и на его работоспособности и на ясности его мысли.

Но к тому времени, когда это несчастье произошло, научные взгляды Вильямса, которые он впоследствии пытался проводить в жизнь с фанатичной непреклонностью, уже вполне оформились. Они нашли своих последователей, немногочисленных, но влиятельных. И это тоже не случайно. В этом сказалось не только созвучие мнений по отдельным вопросам практики, но нечто гораздо более глубокое и существенное: общность научного метода, способа познания законов природы. Поэтому и крах «учения Вильямса» — явление гораздо более значительное и знаменательное, чем отказ от нескольких практических советов земледельцам. Нет, это было именно учение — оно претендовало на исключительность И даже единственность. В этом качестве оно выступало под стягом диалектического материализма, внося тем самым сумятицу и смущение в нетвердые умы. Оно имело, наконец, своих пламенных поклонников и почитателей. Поэтому далеко не лишне, даже когда оно оказалось отринутым жизнью, оглянуться на его истоки.

А для этого нам нужно будет обратиться к событиям, происходившим в описываемое нами время с третьим по счету «стипендиатом высшего оклада», подобно первым двум — Прянишникову и Коссовичу, выбывшим в 1889 году в заграничную командировку «для усовершенствования по предмету общего и частного земледелия и изучения на месте в Германии и Франции условий торговли свиными продуктами». Последнее добавление исходило от Министерства государственных имуществ, выделявшего средства на поездку, и не имело другого смысла, кроме оправдания расходов на командировку молодого ученого. Одни только научные занятия в глазах чиновников министерства не считались достаточно уважительным для этого поводом.

Вильямс был счастлив. «Условия торговли свиными продуктами» его нимало не занимали. К его услугам был только что открывшийся, прекрасно оборудованный Пастеровский институт. Он жадно набросился на изучение микробиологии, а свободное время проводил в агрономической библиотеке святой Женевьевы, где с наслаждением листал старинные книги по агрикультуре и знакомился с трудами античных авторов — Колумеллы, Плиния, Варрона, Катона.

Весной 1890 года, предварительно прослушав курс лекций по химии почв, Вильямс предпринял обширное путешествие по югу Франции. Настоящий богатырь, рослый, косая сажень в плечах, призовой гребец и скороход, он любил походы пешком и успел уже исходить всю среднюю полосу России. Здесь, во Франции, он с интересом знакомился с красноцветными почвами, характерными для многих субтропических областей земного шара.

Перебравшись на запад, к устью Гаронны, Вильямс совершил еще одно пешеходное путешествие по Ландам. На песчаной полосе между Жирондой и Пиренеями камышовые заросли скрывали многочисленные озера, отделенные от океана прибрежными дюнами. Жители этих мест — гасконцы — с трудом выращивали на песках скудные урожаи.

В Бретани и Нормандии Вильямсу встретились похожие на подмосковные дерново-подзолистые почвы, но очень маломощные и сильно каменистые.

Вильямс жадно впитывал в себя картины незнакомой природы, которые оседали в строго определенных клеточках его изумительной памяти. В нем жила подлинная страсть натуралиста-классификатора, сближавшая его с описательной школой докучаевского географического почвоведения. Недаром вкладывал он душу в собирание коллекций почвенных образцов. Создатель великолепного гербария сорной растительности и всемирно известной почвенной коллекции, Вильямс проявлял исключительное внимание к тем скромным образцам растений, минералов и почв, которые привозили студенты с практики. Вспоминая об этом ободрительном внимании, известный натуралист-зоолог профессор П. А. Мантейфель рассказывал о том, что у Вильямса очередные привозы никогда не стояли неразобранными в тех же местах, куда обычно сваливали ящики ломовики. «У Василия Робертовича, — вспоминал он, — сейчас же стучали молотки, отвинчивались шурупы, и с величайшим вниманием и интересом, как правило, им самим просматривалась каждая деталь, подновлялись на свежую память поблекшие этикетки, давались разъяснения, а через несколько дней монтированные коллекции демонстрировались уже на лекциях, прорабатывались в лаборатории, определялись неизвестные растения и животные».

Вильямс и сам любил добывать почвенные образцы. Его биографы отмечают, что он «с увлечением копал глубокие почвенные ямы; умело действуя лопатой и почвенным ножом, Вильямс добивался идеально вертикального направления почвенного разреза». Он сам каллиграфическим почерком выписывал красивые этикетки для всех экспонатов. Его биографы с почтительным восторгом сообщали, что «за всю свою жизнь Вильямс надписал около сорока тысяч этикеток».

Его отличала феноменальная работоспособность — необходимейшее качество настоящего ученого. Создав при кафедре общего земледелия «Испытательную станцию семян, почв и удобрений», он приносил с собой, возвращаясь вечером домой, мешочки с очередными образцами семян, присланными для проверки. Он способен был, свидетельствуют биографы, значительную часть ночи провести за своим письменным столом, склонившись над лупой, установленной на штативе, и методическим движением пальцев отделять от горстки семян клевера все посторонние примеси. А когда семена клевера отделены, нужно тщательно разобраться в сорняках, определить все их виды. И так, час за часом, ночь за ночью…

Работоспособность ученого — это тот рычаг, который может позволить ему, по вещему слову Архимеда, «повернуть мир». Но для того чтобы это произошло, нужно еще суметь найти точку приложения своих усилий.

Мы уже видели на примере Прянишникова, как важно в этот решающий момент выбора главного направления своего труда ощутить на плече дружескую и твердую направляющую руку учителя.

Вильямс, как и Прянишников, прошел тяжелую школу нужды и лишений, «не стесняясь расстоянием», как писалось в тогдашних объявлениях, бегал по урокам. Он рано потерял отца — видного инженера, бежавшего из Америки, где его преследовало подозрение в принадлежности к «цветным», — по семейным преданиям его предками были индейцы. На плечи мальчика, потом юноши легли заботы о большой семье. Денег не хватало даже на керосин: Василий занимался при свете уличного фонаря. За все время учения в академии он ни разу не получал стипендии, и его имя не раз фигурировало в списке исключенных за невзнос платы на учение. Нужна была редкая целеустремленность, чтобы в такой обстановке продолжать учиться, оставаясь все время в числе лучших студентов. И он такой целеустремленностью обладал.

Но либо ему просто не повезло, либо в самом характере молодого ученого проявились черты, которые затрудняли его сближение с той группой профессуры, к которой тяготел Прянишников, но факт тот, что ни одному из них не удалось покорить и увлечь его воображение.

На первом семестре второго курса Вильямс прослушал цикл лекций Тимирязева по физиологии растений, но это никак не повлияло на характер его научных пристрастий и не вызвало отклика в его собственных работах. Много позже он уважительно писал: «Тимирязев, пользуясь методом Дарвина, положил начало тому проникновению идей эволюции в физиологию, которое позднее послужило для практических целей яровизации и других методов переделки растений». Это высказывание свидетельствует о том, как далек был Вильямс от насущных задач «биологизации» агрономии, которыми в то время жил Тимирязев, и от действительных способов «переделки растений», к которым даже при большой натяжке не может быть отнесен испокон веков применявшийся русским крестьянством прием выдержки на холоду проросших семян, повышавший их физиологическую активность.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Прянишников"

Книги похожие на "Прянишников" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Олег Писаржевский - Прянишников"

Отзывы читателей о книге "Прянишников", комментарии и мнения людей о произведении.