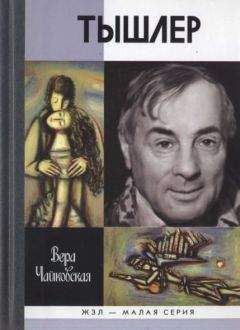

Вера Чайковская - Тышлер: Непослушный взрослый

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Тышлер: Непослушный взрослый"

Описание и краткое содержание "Тышлер: Непослушный взрослый" читать бесплатно онлайн.

Александр Тышлер (1898–1980) — художник удивительного таланта и человек уникальной самобытности, до сих пор не занявший подобающего места в отечественной и мировой культуре. Вместе со своим бурным столетием он пережил минуты высокого воодушевления и трагического разочарования, но всегда сторонился властей предержащих. Он был в числе немногих художников эпохи, кто искал в искусстве новые пути. Долгие годы он был известен только как театральный художник и почти не показывал своих работ публично. Его немногочисленные выставки 1960–1970-х годов потрясли зрителей неожиданностью композиций, необыкновенной музыкальностью и фантастичностью живописных полотен, графики и скульптуры.

Автору — искусствоведу и прозаику Вере Чайковской — по крупицам удалось создать яркое жизнеописание и представить нам красивого, легкого, веселого выдумщика и сосредоточенного, до фанатизма трудолюбивого мастера, который от юности до преклонных лет пронес в своем творчестве энергию, любовь, порыв…

А что же сам Тышлер?

Оказывается, в разгар всех этих баталий вокруг его творчества, между 1926 и 1928 годами, он не прочь был бы и уехать из России.

История связана с наркомом просвещения Анатолием Луначарским, который, в отличие от многих, начинающего Тышлера принял и поддержал. Посетив в 1926 году Вторую выставку ОСТа (где, кстати, выставлялись «расстрельные» тышлеровские работы, но также и странствующие «продавцы», «жонглеры», «музыканты»), он написал о художнике вполне доброжелательно:

«Нет никакого сомнения, что А. Тышлер не только обладает значительным внешним мастерством, но каким-то большим зарядом совершенно самобытной поэзии. Но это глубокая и как бы метафизическая лирика весьма смутно доходит до зрителя. Ее не только нельзя передать на словах — ее нельзя и почувствовать, можно только предчувствовать ее»[88].

Отзыв тонкий и намекающий на то, что Тышлер — художник не для масс, а для круга артистических личностей с развитым воображением. К счастью, сам Луначарский принадлежал именно к такого рода личностям. Это и решило судьбу Тышлера, — но вовсе не так, как он в тот момент хотел.

В тышлеровском архиве есть страничка воспоминаний об этом политике, наименее «политизированном» из всех тогдашних деятелей. Из нее-то мы и узнаем о желании молодого Тышлера уехать за границу «для обучения в Париже». Такую командировку в Париж получил в 1928 году Роберт Фальк, замечательный художник, старший современник Тышлера, декан живописного факультета ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа[89]. В конце 1937 года он из Парижа благополучно возвратился в Россию. Уехавший ранее, в 1922 году, Марк Шагал остался за границей навсегда.

Судьба у художников складывалась по-разному.

Саша Тышлер, ободренный благосклонным отзывом наркома, договорился с секретаршей Луначарского о дате встречи: «Я был совсем молодым художником, но зайти к наркому было проще простого».

Однако эта «благосклонность» сработала не на пользу делу. Наркому стало жаль отпускать талантливого художника: «Вас сейчас там подхватят и Вы не вернетесь. Но обещаю, что через какое-то время Вы обязательно поедете»[90].

В России все надо делать быстро. Декорации меняются стремительно. Вскоре, в 1929-м, Луначарский был смещен (получил «другое назначение») и планы «молодого Бонапарта» сорвались. Нужно ли нам об этом сожалеть? Может, он бы вернулся, как Фальк? Или, может, остался бы там, как Шагал, покоривший мировое культурное пространство?

«Призрак» уехавшего Марка Шагала, как мне кажется, всю жизнь «искушал» Александра Тышлера, заставляя сопоставлять возможности, думать о неосуществленном…

Но сюжет о позднем приезде Шагала в Россию и их встрече — не встрече еще впереди.

Итак, нарком Луначарский, сам сочинитель, испытывая личную слабость к Саше Тышлеру, не пожелал его отпустить за рубеж. Но сумел подсластить пилюлю.

Тышлер вспоминает: «Через месяц — какая неожиданность! — мне приходит денежный перевод. Довольно крупная для тех лет сумма. Оказывается, у Луначарского в Наркомпросе был собственный фонд помощи молодым художникам. И вот в течение года я регулярно каждый месяц получал из него деньги. Я смог спокойно работать, не думая о пропитании».

Невольно напрашивалось сопоставление (листок воспоминания о Луначарском писался скорее всего в конце 1960-х-1970-е годы): «А сейчас министры культуры не посещают выставки так запросто… и уж, конечно, не принимают простых смертных»[91].

Чем кончается для искусства посещение «правителей» типа Хрущева, Тышлер к моменту написания этого листочка хорошо знал. Говорят, что на знаменитой, разгромленной Хрущевым, выставке, посвященной 30-летию МОСХа[92], в Манеже (1962), Хрущев, увидев фантастических тышлеровских девушек, взбешенно закричал: «А это что такое?»

На что ему находчиво ответили: «Это — театр». И буря улеглась — с театра спрос невелик. Опять Тышлера вывезло это волшебное словечко, пущенное Тугендхольдом.

Пример «просвещенного» Луначарского был разителен по контрасту с последующими чиновниками «от искусства». О получении от Луначарского стипендии прямо у него на дому пишет и ученик Фалька художник М. Хазанов.

Это «грош» в копилку добрых дел послереволюционного правительства, о котором как-то принято говорить только плохое.

Но постепенно критика теряла всякое эстетическое чутье, вооружившись чутьем «классовым».

В 1930 году некая критикесса, анализируя творчество художников ОСТа, выделяет два его крыла, — но уже не по стилистическому признаку, как некогда Яков Тугендхольд, выделивший «графическую» и «живописную» линии, а по зловещему социально-идеологическому. Тышлер и Лабас оказались в стане «мистиков». Причем о Тышлере идет пассаж, который его, внука человека, судимого за «ритуальное убийство», должен был глубоко возмутить: «…от бредовых композиций Тышлера, от кошмарных гримас его еврейских колхозов отдает не только средневековым представлением о еврействе как о фанатичной секте, совершающей колдовские ритуальные убийства, и не только „поэзией кошмаров и ужасов“, но и гнилостным запахом грязной фрейдистской эротики»[93].

О чем идет речь? Вероятно, о тышлеровской серии 1929 года «Евреи на земле» (которую он потом не выставлял и не включал ни в один каталог!).

Я видела несколько акварельных листов из этой серии, очень красивых, мягко-золотистых по цвету и, в духе Тышлера, забавных и причудливых. Ничего из описанных «ужасов» мне обнаружить не удалось. Еврейские колхозы в Крыму изображал и Меер Аксельрод в графике праздничного, фольклорно-песенного плана. В листах Тышлера больше неожиданного и забавного — домашние животные словно бы участвуют вместе с людьми в строительстве домов, колодцев и силосных башен, напоминающих какие-то «фантастические» постройки. Причем автор обыгрывает метафоричность слова «земля», изображая некий круглящийся «земной шар» под ногами у колхозников, в духе «сферических» построений Петрова-Водкина. Тышлер попал, конечно, в «хорошую компанию» с Фрейдом, но… градус озлобленности превышает пределы обычной критики. Эта критика «идейная», плюющая на живописные достоинства, но опасная в жизненном плане.

Другую группу, уже гораздо более достойную, где звучат «урбанистические» и «индустриальные» темы, составляют в ОСТе, по мнению критикессы, Дейнека, Пименов, Лучишкин, Вильямс, Вялов…

Ну а на председателя ОСТа, художника Давида Штеренберга, автор смотрит и вовсе как на «атавизм». В самом деле, показал на четвертой выставке ОСТа (1928) нечто глубоко архаичное — каких-то извозчиков, калек, нищих (графическая серия «Москва старая и новая»). Знала бы критикесса, что в 1929 году на своей даче в Баковке он напишет нечто и вовсе неслыханное — не машины, не станки, не самолеты, не город даже, а… травы, да, да, обычные полевые травы, но не «натюрмортно» в кувшинах и вазах, и не импрессионистично, а более обобщенно и фактурно — «живые» травы полей, напоенные светом, воздухом, движением.

Любопытно, что самые «остовские» (по мнению идейной критики) представители объединения в конечном счете его покинули. Раньше других, в 1928 году, Александр Дейнека, ставший членом объединения «Октябрь». А в январе 1931 года на экстренном собрании произошел окончательный раскол ОСТа. Отколовшиеся требовали «перехода» от станковизма к плакату, полиграфии и «политическому реализму». Как видим, первые два пункта раскалывают объединение по исходно наметившейся оппозиции «графическое — живописное». ОСТ покинули Пименов, Лучишкин, Вильямс, образовавшие объединение «Изобригада». Зловещий третий пункт разовьет «специалист по манифестам» С. Никритин, который совместно с С. Адливанкиным сформулирует программу нового объединения. Вчитаемся в эти «железные» слова: «Наша прежняя практика, протекавшая в условиях старого ОСТа, носила в себе Элементы мелкобуржуазного и буржуазного влияния. Это выразилось в замкнутой кастовости группы, в эстетствующем формализме, в оторванности от задач социалистического строительства. Порвав с другой частью ОСТа, признав свои ошибки, перед нами стоит задача изжить недостатки»[94].

Характерно это неверное построение последней фразы, типа «подъезжая к станции, с меня слетела шляпа». Когда пишешь демагогический текст, почти донос! — до грамотности ли тут? Чем «корявее», тем лучше. А ведь Никритин — автор жутковатой работы, изображающей «советский суд», не мог не понимать, чем чреваты такие «самооправдания» для оставшихся в объединении!

Вот и остались в старом ОСТе (и даже вошли в правление) самые «неостовские» (по мнению «бдительной» критики) художники, «мистики» Тышлер и Лабас, а также его председатель «архаист» Штеренберг.

Они не каялись и продолжали делать свое дело. Саша Тышлер остался «верен своему решению» и своим истинным друзьям. Он писал о себе в ранней автобиографии (не в момент ли раскола ОСТа?): «В своей десятилетней работе я сильно менялся. Каждый последующий период формально резко отличался от предыдущего… В силу своей художественной честности я не мог перестроиться в двадцать четыре часа, как это делали десятки и сотни советских художников». И далее: «К своим старым вещам я отношусь хорошо»[95]. Надо же! Хоть бы покаялся, что прежде чего-то «социалистического» недобрал, — так нет же!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Тышлер: Непослушный взрослый"

Книги похожие на "Тышлер: Непослушный взрослый" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Вера Чайковская - Тышлер: Непослушный взрослый"

Отзывы читателей о книге "Тышлер: Непослушный взрослый", комментарии и мнения людей о произведении.