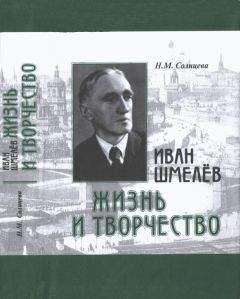

Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Описание и краткое содержание "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена личной и творческой судьбе выдающегося писателя Ивана Сергеевича Шмелева, автора таких известных произведений, как «Солнце мертвых», «Богомолье», «Лето Господне». Среди героев жизнеописания — И. Бунин, И. Ильин, А. Деникин, К. Бальмонт, А. Карташев, А. Куприн, Б. Зайцев, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Г. Адамович, Г. Иванов, С. Маковский и многие другие яркие представители русской эмиграции, — те, с кем Шмелев был непримирим, и те, с которыми он был духовно близок.

Бесчувствие, механистичность существования заострены Шмелевым в мотивах людоедства. Собственно, Шмелев описывал все, как было. Он ввел в повествование сюжет о Бабе-Яге; она — древний образ хозяйки мира мертвых, в мифе о ней есть несомненная связь с Персефоной, которая, похищенная Аидом, стала богиней мертвых[137]. Помело Бабы-Яги — это помело репрессий: «Шумит-гремит по горам, по черным лесам-дубам, — грохот такой гудящий! Валит-катит Баба-Яга в ступе своей железной, пестом погоняет, помелом след заметает… помелом железным». В Бахчисарае татарин съел жену, и доктор прокомментировал: «Значит, Баба-Яга завелась…» Яга у Шмелева — символ реального каннибализма. В воспоминаниях дочери генерала Николая Петровича Квашнина-Самарина Марии Николаевны Квашниной-Самариной о крымском ужасе такое свидетельство: «Как-то раз ко мне подошла маленькая девочка — дочка санитарки — и сказала с восторгом: „Сестрица, какую вкусную человечину я ела!“»[138]

Большевик для Шмелева все равно что старьевщик, который для будущего наварит из человечьих костей клей, из крови заготовит бульонные кубики. В «Солнце мертвых» есть несколько таких старьевщиков. В городок приехали те, «что убивать ходят», они днем спали, ночью убивали, они уставали от работы: «Нужно было устроить бойни, заносить цифры для баланса, подводить итоги. <…> Убить надо было очень много. Больше ста двадцати тысяч. И убить на бойнях». Теоретиков социализма доктор называет «кровавенькой сектой». Матросы, «одуревшие от вина, мутноглазые», — дикая орда: они били о камни бутылки с портвейном, мускатом, руками вырывали у баранов кишки, плясали с гиком вокруг огня, «спали с девками по кустам», били пушкой по татарским деревням.

Мелкозубый музыкант Шура — это местная большевистская элита: он хорошо одет и сыт, он «принимает женщин», «он один на коньке ездит, когда все ползают на карачках». Сытые победители — реальность. Сытые победители вызывали в Шмелеве страх за существование всеобщее. Они вызывали в нем и брезгливость. Как-то он и Тренев шли по городу и вдруг услышали томный, полный неги мотив, что само по себе казалось диким совокуплением смерти с чумой; над угловым входом одного из домов была вывеска «Студия ритмического танца — дунканизм»; заглянув в окно, они увидели страстно раскачивающиеся тела, полные плечи, серьги в ушах, «ангельские» прически и жующие рты; они увидели два стола: «…на одном — колбаса (не зеленая), сыр, яйца… На другом: груды хлеба пшеничного — глаз режет белизна! — молоко в бутылках, стаканы, сливочное масло глыбой, варенье. Два жида-юноши у входа, с… винтовками! Те пары потанцуют, прижимаясь этими местами, — к столу, запихивают до растопыренных ушей все и — все напев истомный, напев Востока. Музыканты во фраках-рвани — тоже жуют… все жует-поет телом пухлым — льнет друг к другу — прилипает — и все плывет — покачивается — в ритме — танце — в „дунканизме“. А кругом, под окнами — издыхают»[139]. Увиденное он понял как зловещий символ, мерзкий ритуал — как соитие на трупах.

Крымские подвалы были превращены в тюрьмы, и Шмелев писал об этих подвалах в «Солнце мертвых». Герой Гамсуна в поисках приюта идет на хитрость, и ему удается переночевать в уютной камере полицейского участка; темнота камеры возбуждала страх, герой боялся раствориться во мраке, он был близок безумию; его ночные тревоги — следствие добровольного заточения, голода и нервного возбуждения. В «Солнце мертвых» тюремное, подвальное, существование предсмертное, из подвалов людей забирали на расстрел. Шмелев пишет о подвальных смертниках: «В зимнее дождливое утро, когда солнце завалили тучи, в подвалах Крыма свалены были десятки тысяч человеческих жизней и дожидались своего убийства». Мотив подвальных смертников мы встречаем и в очерках и стихотворениях Аделаиды Герцык. Живя в Крыму, она знала о крымском существовании Шмелева. Так, в марте 1922 года она писала И. А. Новикову, в редакцию издательства «Костры»: «О местонахождении Шмелева и Сергеева-Ценского Вам, верно, уже сообщил Волошин»[140]. Три недели в январе 1921 года Герцык провела в тюрьме, создала там стихотворный цикл «Подвальные», после освобождения написала «Подвальные очерки». Как и «Солнце мертвых», произведения Герцык автобиографичны. В дневниковых записях 1921 года также жившей в Крыму Евгении Герцык говорится о «призрачной» жизни в Феодосии — между тюрьмой и церковью: «Это Военная улица, по которой десятки раз в день ходила, ловя знак, взгляд, улыбку в подвальное оконце и тут же вглядываясь тревожно в этих скоморохов в коже и звездах…»[141] На окраине Феодосии был расстрелян Сергей Шмелев… Как и Шмелев, в крымской действительности сестры Герцык видели признаки конца. Подвальное существование — сквозной мотив и воспоминаний Квашниной-Самариной («увели его в подвал», «я пришла в подвал», «меня вызвали из подвала», «втолкнули меня обратно в подвал» и т. д.). Описывая террор большевиков в Крыму, она сообщала о том, что особому карательному отряду были даны полномочия арестовывать, расстреливать и «арестованных они помещали в винном подвале дачи Капнист-Паскевич…»[142].

«Солнце мертвых» — свидетельство глубочайшего духовного кризиса Шмелева. Крымские испытания породили растерянность и отчаяние, чувство богооставленности. Вересаеву в 1921 году он признался, что все прежде написанное — «глупо и ничтожно», что прежняя жизнь — «балаганная музычонка», что Бога он потерял. Вот и в «Солнце мертвых» он повторил: «Бога у меня нет: синее небо пусто». На жестокость Бога Шмелев в «Солнце мертвых» ответил сарказмом: Великий создал чашу-море и велел пить глазами — он и пил «…сквозь слезы». Несчастный доктор решил, что обанкротилась идея воскресения: пришел хулиган и сорвал завесу с тайны — водители, оказывается, прятали от непосвященных пустое место.

Шмелев — как Иов, сполна испытанный Богом тяжелыми лишениями. Прочитавшие «Солнце мертвых», конечно, увидели в эпопее библейский подтекст. Справедливо писал Лоллий Львов: «….трагический мир подлинно библейских ужасов»[143]. Юлий Айхенвальд назвал книгу Шмелева «апокалипсисом русской истории», описанную трагедию — «космогонической», а большевиков — «помощниками более общего зла»[144]. Шмелев сам в письме к Айхенвальду признавался в том, что его в Крыму охватил страх, что дело не только в политике: он наблюдал «борьбу творящего и разрушающего начала»[145].

Но приведем и точку зрения Ивана Ильина, который 18 марта 1927 года написал Шмелеву: «Я читал Солнце Мертвых — долго; растягивал — откладывал; не то боялся, что кончится; не то боялся дальше читать; не то боялся, что я упущу что-то мимо своего духовного черпала. Это один из самых страшных документов человеческих. Мне: то казалось, что человеку от стыда нельзя больше жить на свете; то казалось, что Бог ужасается, что создал человека. Солнцу нельзя быть солнцем — мертвых! Что́ книга Иова? — рефлектирующее благочестие обедневшего и захворавшего жида!.. Что́ книга ходульных аллегорий и сонных стихов — Апокалипсис!?.. Первое — эпизод; второе — сон. А это — система бытия. В средние века верили, что есть такие в небесах сконцентрированные квинтэссенции бытия — speacula mundi — образ мира, сгустки прототипические. Вот — „солнце мертвых“. Богу — меморандум; людям — обвинительный акт»[146]. Шмелев ему ответил 28 марта 1927 года: «Солнце мертвых» для него книга жуткая, он в нее не заглядывает, не знает, как смог ее одолеть, корректуру читать было мукой — все равно что смотреть в незасыпанную могилу. «Господи, да сколько же мук-то неизбывных в мире! И не верится, как еще живешь, как еще свистят и попрыгивают люди! Выть надо, как собаки на месяц. Нет, не воют, а — всеобщий канкан! Да ведь не только у „именинников“, у Европы победоносной, чуть ли не 10 миллионов утратившей на войне (а у каждого трупа хоть по 5 родственников), а и у нас, там и здесь! Канкан! Как послышишь — да что тут „провалы“ Достоевского! Не снилось и Ф<едору> М<ихайлови>чу! Он лишь зарисовочки и „кроки“ дал. Глубже — или — п́лоще? — натура человека? <…>» — спрашивал Шмелев Ильина и продолжал: «Я положил на сердце слова Ваши (Слово Ваше) о „С<олнце> М<ертвых>“. Нет, не приемлю, недостоин. Мука моя писала… М.б. и не надо было, но не мог я, с этим и сюда ехал»[147].

Итак, «Солнце мертвых» вписали в контекст Ветхого Завета. Иова надо бы вспомнить не столько в связи со страданиями героя «Солнца мертвых», сколько в связи с тем, что он, как библейский герой, испытал ужас, но от Бога все-таки не отступил («…знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено». Иов, 42, 2). И если в Крыму Шмелев решил, что Бога нет, то когда писал свою эпопею, думал уже иначе. Из кризиса Шмелева выводило, по всей видимости, само «Солнце мертвых». Он писал это произведение и утверждался в мысли о силе человека и помощи Бога. Все же рассказчик слышит неумирающий голос с минарета — весть о том, что над всем «пребывает Великий Бог и будет пребывать вечно, и все сущее — его Воля». Он все же верит в Царство Божие: «Не надо бояться смерти… За ней истинная гармония!»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Книги похожие на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Отзывы читателей о книге "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание", комментарии и мнения людей о произведении.