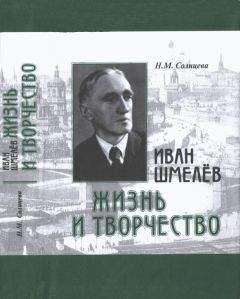

Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Описание и краткое содержание "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена личной и творческой судьбе выдающегося писателя Ивана Сергеевича Шмелева, автора таких известных произведений, как «Солнце мертвых», «Богомолье», «Лето Господне». Среди героев жизнеописания — И. Бунин, И. Ильин, А. Деникин, К. Бальмонт, А. Карташев, А. Куприн, Б. Зайцев, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Г. Адамович, Г. Иванов, С. Маковский и многие другие яркие представители русской эмиграции, — те, с кем Шмелев был непримирим, и те, с которыми он был духовно близок.

Даша узнаваема в «Истории любовной». Так, Иван Сергеевич находил на своем столе букетики цветов — Паша принесла Тоне подснежники; или Даша одевалась чисто, носила вышитый фартучек — Паша была опрятна, надевала белое накрахмаленное платье, носила фартучек. Или эпизод, в котором описано, как Паша надела новую кофточку, и Тонька «из-за двери видел, как она вертелась перед зеркалами в зале, обтягивала бока и все хихикала:

— Ба-атюшки, груди-то как видать… ма-тушки, страм глядеть!..

Она увидела, что я подглядываю, а в доме никого не было, — и стала вертеться пуще и охорашиваться, как глупая.

— А что, хорошенькая я стала, правда?.. Блондиночка какая!.. — сказала она, вертясь, и выпятилась, как пьяная.

Я смутился и убежал, а Паша запрыгала и засмеялась».

В письме к Бредиус-Субботиной 8 декабря 1941 года описана подобная ситуация:

Это было в <1>902 году. Мне было 25 лет. Даше 17–18. Она стала красивой девушкой. Раз я ее застал в зале перед зеркалом, она любовалась, какая у ней грудь, подпирая ее ладонями. (Это дано чуть в «Истории любовной».) Увидев меня, она вскрикнула — и побежала, с расстегнутой кофточкой. Меня это смутило, впервые[163].

Тоничка — это сам автор. Автобиографичность героя Шмелев признавал:

Там я «росток» всего себя. Там я и добрый, и «злой». <…> Там и мечтатель, и выдумщик, и нежный, и дитя, и искра, и искренний, и любящий, и страстный, и жалеющий, и плакса, и за собой следящий, и немного «играющий», — но не притворяющийся, а — просто — игрунок. Там и горячка, и порох, и ревнивец до помрачения, до исступления, до наскока на рожон — сцена с кучером! — и философ, и требующий идеала-совершенства, и смысла жизни, и тянущийся к «тайне», и взыскующий женской ласки и отдачи всего себя — ей… и отталкивающийся от грязи, до… болезни! До потери сознания[164].

Но, запечатлев в романе личный интимный опыт, Шмелев отразил чувственный мир человека вообще — знакомца и незнакомца. М. Вишняк в книге «„Современные записки:“ Воспоминания редактора» описал случай: увлеченный фабулой, некий читатель приходил в редакцию «Современных записок» и просил ознакомиться с гранками или с версткой романа до появления очередного журнального номера в печати. Фрагменты, в которых описывались томления мальчика, оказались настолько узнаваемыми читателями, что Бальмонт откровенно признался автору в письме от 25 февраля 1927 года: «История любовная» заставила его пережить собственные четырнадцать лет и любовь к «служаночке, полупольке»[165] — шестнадцатилетней Марии Гриневской; как Тонька и Серафима обменивались письмами сквозь щель в заборе, так юный Бальмонт и его избранница просовывали друг другу записочки сквозь щелку стены.

Впрочем, «История любовная» вызывала и неприязнь. И не только у критиков, с которыми у Шмелева вообще сложились драматические отношения, не только у редакторов, с которыми они были не менее драматическими, например с тем же Вишняком, полагавшим, что роман — вещь малохудожественная. Не каждый мог психологически принять эту своеобразную исповедь. Надежда Тэффи писала Вере Николаевне Буниной в конце сентября 1927 года: «Огорчил меня Шмелев описанием пробуждения своей весны под сенью сохнущих на веревке панталон дивной бельфам акушерки»[166]. Действительно, в тексте есть эпизод: герой смотрит на висящее на веревке белье — чулочки, кружевную рубашечку и проч. О причинах сарказма Тэффи остается только гадать. Просто огорчил. Возможно, моралистичностью. Возможно, сказались разногласия эстетического характера.

VII

Неистовый Шмелев

Монархист с демократическим оттенком

Народ — свинья собачья или богоносец?

Нужна ли народу узда?

В 1920 годы вышло в свет несколько сборников рассказов Шмелева. Хотя Бальмонт и писал о нем в 1927 году: «Как художник-психолог, он, конечно, фаталист и знал, что от Судьбы не уйдешь»[167], но тот, веря в судьбу и Божий промысел, все же фаталистом толстовского типа не был и полагал, что у русского эмигранта есть своя высокая миссия, в соответствии с которой он должен активно вмешиваться в ход событий. Многие его рассказы политически актуальны, в них он — враг большевизма.

В эмиграции Шмелев попал в интеллектуальную среду, которая не могла не сказаться на его убеждениях. Причем собственные убеждения были для него непреложными истинами, и отстаивал он их темпераментно, неистово, даже в мелочах, в случайных обмолвках своих оппонентов мог усмотреть угрозу для общего эмигрантского дела.

Еще в пору «Среды» и «Книгоиздательства писателей в Москве» состоявший с ним в «Среде» А. С. Серафимович называл его неистовым Роландом[168], а сам Шмелев писал Горькому 1 марта 1910 года: «Хочется вызвать из себя клокочущее»[169]. В. Н. Бунина усмотрела связь шмелевской пылкости с определенной традицией, увидела в его возбуждении пророка сходство с «породой Горького, Андреева»[170]. К. Чуковский в рецензии на «Человека из ресторана» отметил: «Он сумел так страстно, так взволнованно и напряженно полюбить тех бедных людей…»[171]. Да Шмелев и сам в 1921 году в письме к Вересаеву из Алушты обмолвился о том, что писал «Человека из ресторана» страстно. Страстным писателем его считал и Амфитеатров.

Георгий Гребенщиков вспоминал о Шмелеве начала 1920-х: «Неказист он был на вид, не высок, не дороден, а сух; к тому же сутул, лицо даже неправильно, но сильно, выразительно. Взгляд решительный, прямой, зоркий; жесты широкие. Сиповатый голос басил, когда надо, вопил тенором, когда убеждал кого-либо или утверждал прямоту и правду»[172]. Ремизов в «Мышкиной дудочке» писал о горячности Шмелева: «„Такие события, — говорил Шмелев всегда взбудораженный, он следил за газетами, принимая к сердцу и правдошное и утку, — а негде высказаться!“»[173]. В придуманной Ремизовым как протест против диктатуры большевиков, против военного коммунизма Обезьяньей Великой и Вольной палате — основанном свободолюбивыми обезьянами сообществе-мифе, членами которого были свободолюбивые «служаки», «кавалеры», «князья» (А. Ахматова, А. Белый, М. Горький, Е. Замятин, В. Розанов, Ф. Сологуб и многие другие), — Шмелев значился как благочинный обезвелволпал митрофорный, но благочинность его воинственна: он был с палицей!

Гадали, откуда в нем такая страстность. Писали о его старообрядческой непримиримости. Например, Иван Александрович Ильин в статье 1947 года «Иван Сергеевич Шмелев» высказал такое предположение: в произведениях писателя горит кровь его предков-старообрядцев, участников религиозных диспутов, знатоков веры и начетчиков писания. Георгий Адамович, Шмелеву человек чужой, тоже размышлял об источнике этой страстности и решил: от Достоевского.

Но сам Шмелев, выступая с речью «Душа Родины» на вечере «Миссия русской эмиграции» в феврале 1924 года, утверждал, что страстность — свойство русской души. В 1928 году он написал обращение «К родной молодежи», и в нем так выразил эту же мысль: «Русская душа — жаждущая душа, ищущая дела, подвига, душа стремительная и страстная». Время не изменило его мнения о национальных свойствах души, и в статье 1945 года «Творчество А. П. Чехова» он подчеркнул: «При склонности к созерцательности, русская душа — страстная, мятущаяся от „светлого Града“ — к Аду, душа художника и юрода, смиренника и дерзателя, подвижника и грешника».

Но страстность — и черта характера Шмелева, и источник его вдохновения. Есть страсть — есть текст, нет ее — и текст не задается, и по этому поводу Бальмонт заметил: «Шмелев производит на меня впечатление — в хорошем смысле — одержимого. Что-то глубоко его пронзило, и, пока он одержим этой пронзительностью, он находит сильные слова и образы. Но вот одержимость покидает его, и он становится мелководным, слова становятся ненужными и бесцветными. Отсутствует некий внутренний стержень»[174]. Шмелев и сам это понимал, Бредиус-Субботиной он высказал такую сентенцию: «Творят в искусстве лишь страстные — я. Как и в подвижничестве»[175].

Растерянность и подавленность, которые переживал Шмелев в Берлине, в Париже быстро оставили его. Его эмигрантская жизнь довольно быстро обрела смысл, и, поскольку он был человеком цельным, у него сформировался свой свод ценностей. Но это вовсе не означает, что его не мучили сомнения. Вдруг появлявшееся чувство бесцельности существования, бесстрастности бытия порождало тоску, которую он не мог скрыть и которую ему было трудно подавить без внешней помощи — без влияния книг, без писем единомышленников.

Порой, напротив, ему остро недоставало этой бесцельности бытия, его страстная душа ждала отдыха. Бальмонт в декабре 1926 года посвятил Шмелеву стихотворение «В преддверии», которое отправил ему по почте. Вскоре, однако, он засомневался, дошло ли оно до адресата, и в следующем письме к Шмелеву поспешил во всем обвинить почтальона. Один из образов бальмонтовского стихотворения — лесная синичка. Шмелев «синичку» получил и в декабре написал в ответ шуточную «трагическую идиллию» «Чудо Орфея, или Погибший почтальон»:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Книги похожие на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Отзывы читателей о книге "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание", комментарии и мнения людей о произведении.