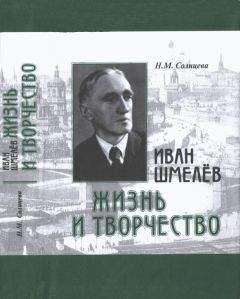

Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Описание и краткое содержание "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена личной и творческой судьбе выдающегося писателя Ивана Сергеевича Шмелева, автора таких известных произведений, как «Солнце мертвых», «Богомолье», «Лето Господне». Среди героев жизнеописания — И. Бунин, И. Ильин, А. Деникин, К. Бальмонт, А. Карташев, А. Куприн, Б. Зайцев, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Г. Адамович, Г. Иванов, С. Маковский и многие другие яркие представители русской эмиграции, — те, с кем Шмелев был непримирим, и те, с которыми он был духовно близок.

Дорогой Антон Владимирович!

Принял меры по всем линиям для того, чтобы устроить помощь Ивану Сергеевичу. Вот что сделано — всего на 33 Ваших тысяч. Но, простите — аккумулятивный центр у Вас.

Вчера я добыл 50 наших. Вечером вчера же обеспечил банк<овский> перевод 30 наших. Сегодня говорил с Екатериной Сергеевной Фишер: она немедленно присылает 250 наших (из Парижа Вам переведут почтою) и затем сама предложила «потом» переводить Ивану Сергеевичу еще и ежемесячную квоту. Значит, эти суммы поступят к Вам в ближайшие же дни по разным каналам.

Остальное — дело Божие (т. е. исцеление и благословение).

Е. С. Фишер очень просит сообщить ей, т. е. мне для нее — адрес лечебницы, где лежит Иван Сергеевич. Сие для особого вида помощи «натурою».

Прилагаю записочку от меня для Ивана Сергеевича. Душевно Вас обнимаю.

Ваш И. А. И.[655]Екатерина Сергеевна Фишер жила на той же улице, что и Ильин, лично она не была знакома со Шмелевым, но приняла горячее участие в жизни писателя. Шмелев был ей сердечно благодарен. Она навестила его в январе 1950 года, они переписывались. Ссуду в 500 долларов дал Кулаевский фонд, и Шмелев надеялся ее вернуть гонорарами. Требовались лекарства, никуда не исчезли обычные бытовые затраты — и приходила помощь от Александры Львовны Толстой, Ксении Васильевны Деникиной, Ивана Александровича Ильина, Раисы Гавриловны и Людмилы Земмерингов, Шарлотты Максимилиановны Барейсс, Георгия Дмитриевича Гребенщикова, архиепископов Анастасия и Серафима и многих других. Конечно, всеми силами его поддерживала Юлия Александровна Кутырина.

После операции прошло сорок дней, а Шмелев все еще вставал только на один-два часа. Но произошло сильное укрепление духовное, он утвердился в вере в милосердие Бога, все еще чувствовал на себе Его волю, хотел молиться и стать истинно православным. В третьей и четвертой — а была задумана и четвертая — книгах «Путей небесных» он хотел воспеть Господа. Пока писать было нельзя, и он объяснял это так: ему дана возможность стать духовно чистым и достойным работы над романом. Он обратился к прежним мыслям о Божьем плане:

…каждому дан от Господа «план жизни». И если человек вглядывается в чертеж этого плана, следует ему — его жизнь — плодотворна и благоденственна. Иначе — страдания великие. То же и у кажд<ого> народа, у нашей Земли, и у всей Вселенной… — все в «плане», все задано — «выполняй, а Я помогу тебе». Господь в вечном творчестве, так и челов<ек> (к<а>к и природа) всегда в творчестве (даже в неподвижности своей), но важно, чтобы это тв<орчест>во соответствовало хотя бы тени «плана»[656].

Шмелев спешил работать, чтобы принести Господу благодарение за Его милость. Он задумал написать «историю одного романа» — вступительную статью для перевода на английский язык «Человека из ресторана». Об этом он рассказал навестившему его Зеелеру. Он тревожился об условиях издания труда Ильина «Аксиомы религиозного опыта» в «Возрождении» и «ИМКА-Пресс». Он хлопотал и об Ольге Александровне, которая перенесла тяжелую операцию и нуждалась в утешении и укреплении, и он умолял Ильина приласкать ее. Сам он писал ей:

Дорогая моя Олюшечка, я так стосковался по тебе! мое сердце прямо переполнено нежностью к тебе, такой кроткой ласковостью, такой тихой любовью, такой светлой-светлой!.. Пиши мне открытой душой, не на Вы, это коробит… теперь я всегда сам смотрю свою почту, уже недели три, как не в постели, и каждое твое письмо тотчас же убираю и запираю. О родненькая моя! Напиши, как ты себя чувствуешь, как прибывают силы, как в душеньке у тебя? Думаю, что ты отдыхаешь в санатории. Если еще нет, Олюша, поезжай, голубка… окрепнешь, соберешь себя!.. Как я хотел бы с тобой уехать в Ланды, в Капбретон… <…> Как нежно, светло думаю о тебе! Спасена и ты, родная моя, светик мой. <…> Обнимаю тебя, родная моя, и нежно смотрю в твои добрые и, порой, радостные глаза. Господь да сохранит тебя! Когда лягу в постель — молюсь за тебя, как умею. Напиши поскорей, очень тоскую по тебе, не зная, что с тобой[657].

В апреле 1950 года Шмелев написал для «Русской мысли» — очень старался успеть к Пасхе — очерк «Приятная прогулка», который посвятил Дмитрию Ивановичу Ознобишину.

Рассказчик «Приятной прогулки» прочитал в газете объявление о продаже библиотеки и в Пасху отправился по указанному адресу на станцию Лопасня по Курской железной дороге. Он молод, только что поступил в адвокатуру, и свободных денег всего пять тысяч. По дороге он встречается с известным букинистом от Проломных Ворот и книготорговцем с Моховой. Хозяин библиотеки — князь, который, как говорит встретивший их на станции кучер, жалеет народ. Вся атмосфера Пасхи радует душу. Раздается колокольный звон, народ христосуется, библиотека залита солнцем, зеленые тюлевые занавески, стол под зеленым сукном, в простенке образ св. Николая, лампадка — все говорит об устроенном мире. Даже неожиданное решение князя библиотеку не продавать, а передать по дарственной будущей читальне имени Пушкина, говорит об этом. Князь о народе отзывается так, как мог бы сам автор: народ несет в себе бессознательно-стихийную веру в то, что он не хуже других народов, что он с князьями и царями «творил Россию». Князь и его крестьяне — потомки участников битвы при Калке, и рассказчику открывается истинный смысл слова дружина. Есть в очерке и древний дуб, под которым похоронен предок князя, сраженный в битве при Калке. Князь умер за три года до Первой мировой войны, он завещал похоронить его на сельском погосте — среди народа.

Шмелев словно писал себе в душевное укрепление. Это видно и в языке, простом и прозрачном, без стилевой экспрессии. Например: «Дорога пообсохла, но в тенистых местах еще оставалось снегу, после великих снегопадов. На встречавшихся малых речках вода еще не вошла в русло, и мужики, в веселых рубахах, стоя в ботничках, ловили наметкой рыбу».

Ему открылось: если бы он попал в Америку, то давно бы умер. Его оперировали здесь, он спасся — и это по воле Господа и по молитвам отшедших родных. Он чувствовал, что жить осталось немного. К апрелю состояние ухудшилось, он потерял аппетит, очень сдал в весе, засыпал только со снотворным. Незадолго до смерти он сделал распоряжения о своем архиве: передал на хранение Антону Владимировичу Карташеву письма к О. А. Бредиус-Субботиной. Он так ослаб, что 9 июня уже сам не смог написать ей письмо. Но он его надиктовал и в нем признался: «Все мои планы гаснут, я почти в отчаянии. <…> О, как мне скорбно», и последнее слово: «Помолитесь!»[658]

24 июня, тяжелобольным, он приехал в обитель Покрова Пресвятой Богородицы, что в 140 километрах от Парижа — в Бюси-ан-От. С ним туда последовала и М. Т. Волошина. День Шмелев провел в беседах. В девять вечера он лег спать, но вскоре матушка Феодосия и Мария Тарасовна услышали донесшийся из комнаты Шмелева шум, они поспешили к нему и увидели его лежащим на полу. Ему вводили камфару… но она не помогала. Его не стало в половине десятого.

Шмелев приехал в обитель умереть под покровом Богородицы. Это поразило матушку Феодосию. Наверное, не только ее.

Отпевали его 28 июня 1950 года в соборе Александра Невского на улице Дарю, похоронили на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа в могиле, где была похоронена его жена.

Еще накануне операции Шмелев — мы помним это — осознал, что в нем нет страха смерти. Почти за десять лет до этого он думал, что смерти — об этом он писал Ольге Александровне 20 марта 1940 года — страшатся все, даже святые, только как-то иначе, даже Толстой — от жадности к жизни и оттого, что обладал избытком воображения жизни. Но сам Толстой за шесть лет до своей смерти написал:

Смерть (и старость) не страшны и не тяжелы тому, кто, установив свое отношение к Богу, живет в нем, знает, что то, что составляет его сущность, не умирает, а только изменяется. И умирает и стареется легко тот, кто не только знает это, но верит в это, верит так, что живет этим, так живет, что старость и смерть застают его за работой. Всякий знает, что умереть легко и хорошо, когда знаешь, за что, зачем умираешь, и самой смертью своей делаешь предназначенное себе дело. Так легко умирают взрывающие себя или убитые в сражении воины. Так легко должны были умирать и умирали мученики, самой смертью своей служа делу всей своей жизни и жизни всего мира. Хочется сказать, что счастливы такие мученики, и позавидовать им, но завидовать нечего, во власти каждого в каждой жизни нести это мученичество в старости и смерти: умирать благословляя, любя, умиротворяя своими последними часами и минутами[659].

Слова эти целиком можно отнести к Шмелеву.

Свой «Центурион» А. М. Ремизов начал с утверждения о том, что «имя Шмелева большого круга и в России, и среди русских за границей»[660]. Карташев в опубликованной в «Возрождении» (№ 10, 1950) статье «Певец Святой Руси (Памяти И. С. Шмелева)» писал, что русское сердце, оторванное от героики житий святых, ищет святых светских; в противоположность тому, что писали о Шмелеве «академики от литературы». Он утверждал: Шмелев «спустился в недра русского простонародного церковного благочестия», и там о его творчестве судит «суд собора церкви народной», там его признали своим, «почти уже канонизировали», он признан учителем; его «Лето Господне» — что песня вифлеемского пастуха, которая когда-то «через народно-хоровое исполнение при храме превратилась в „Священное Писание“»; Шмелев будет пророком у церковных масс в послекоммунистическую эпоху, они бросятся к консервативному православию и бытовому — таков «азбучный закон реакции»[661].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Книги похожие на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Отзывы читателей о книге "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание", комментарии и мнения людей о произведении.