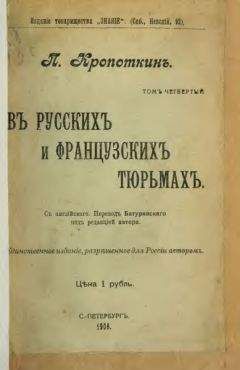

Петр Кропоткин - В русских и французских тюрьмах

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "В русских и французских тюрьмах"

Описание и краткое содержание "В русских и французских тюрьмах" читать бесплатно онлайн.

С английского. Перевод Батуринского под редакцией автора.

Единственное издание, разрешенное для России автором.

Цена 1 рубль.

Типография «Север», СПБ., Садовая, 60.

Оказывалось, прежде всего, что если кабинет действительно имеет дешевых рабочих в лице ссыльно-каторжных, добывающих золото и серебро из рудников, то эта дешевизна достигается путем совершенного презрение к ценности человеческой жизни. Необычайно высокий процент смертности среди каторжан, работавших в этих рудниках, возмущал общественную совесть. Если 20 лет тому назад возможно было замучивать до смерти на работе, с целью добыть такое количество золота, какое предписывалось из Петербурга; если каторжан можно было заставлять работать сверх сил и в тоже время голодать, вследствие чего они умирали сотнями в течении одного лета и никто не смел пикнуть ни слова об этих зверствах, – это стало невозможным, когда подобные факты сделались общеизвестными. Со времени открытия водного пути по Амуру, императорские золотые рудники на Каре и серебряные – на Газимуре не были уже более где-то на краю света. Предполагаемая дешевизна труда, при более детальном исследовании, также оказывалась обманчивой: хотя кабинет платил каторжанам за работу гроши, но транспортировка арестантов из России, страшная смертность, господствующая среди них, масса беглецов, бродивших по всей Сибири, необходимость содержание громадной администрации, а равным образом – солдат и казаков, все это ложилось таким тяжелым бременем на Россию и Сибирь, что страна, чтобы избавиться от этого бремени, несомненно с охотой поднесла бы кабинету сумму в два раза превосходящую ту, которая добывалась в его рудниках путем «дешевого» арестантского труда.

Другую иллюзию, согласно которой Сибирь была облагодетельствована заселением её ссыльными, – было труднее рассеять. Статистика указывала, что, начиная с 1754 до 1885 г., в Сибирь было выслано около 1.200.000 ссыльных и каково бы ни было число убежавших и преждевременно умерших, все же многие сотни тысяч жителей были этим путем присоединены к коренному населению страны. Доказывали даже, что если Сибирь обладает теперь 4.100.000 население, то это население составилось, главным образом, из ссыльных и их потомства.

Цыфра, приведенная нами в предыдущей главе, а равным образом многие другие статистические данные помогли, однако, до известной степени рассеять и эту иллюзию. Оффициальное расследование, произведенное в 1875 г., указывало, что хотя в 4-х милльонном населении Сибири имеется значительный процент потомков ссыльных, все же колонизация страны совершалась главным образом путем свободных переселений, которые дали стране неизмеримо лучшие элементы, по сравнению с толпами ссыльных арестантов, деморализованных долгим заключением в тюрьмах, изнуренных трудом на каторге и поселявшихся в Сибири вовсе без намерение начать в ней новую жизнь. Если статистические данные и не совпадают вполне с крайними взглядами некоторых сибиряков, готовых утверждать, что ссылка не играла никакой роли в росте население Сибири, все же эти данные показывают, что прирост население путем притока ссыльных оплачивался чрезмерными человеческими страданиеми, тем более, что лишь менее половины ссыльных превращаются в оседлых поселенцев. Другая же половина является только тяжелым бременем для колонии[39].

Незначительность результатов, достигнутых в деле колонизации Сибири путем ссылки, должна была бы заставить правительство воздержаться от дальнейших опытов в этом направлении, в особенности, если бы были приняты во внимание те страдание, которым подвергаются ссыльные. Но желание иметь постоянное русское население на острове Сахалине, а равным образом стремление сибирских генерал-губернаторов – освободиться от ежегодно увеличивающегося притока каторжан, посылаемых в Нерчинские заводы, побудили правительство предпринять новый опыт – колонизации этого дикого острова, путем ссылки туда ссыльно-каторжных. Эта идея пришлась по вкусу в Петербурге, а поэтому сибирские генерал-губернаторы легко подыскали соответственных чиновников, которые изобразили остров, как наиболее подходящее место для подобного эксперимента, и расписали в самых ярких красках минеральные богатства острова, его каменно-угольные залежи и т. д. Правительство не желало прислушаться к голосам частных исследователей, людей науки, горных инженеров и морских офицеров, которые характеризовали Сахалин сообразно суровой действительности. Начиная с 1869 г. поток ссыльно-каторжных направляется на злосчастный остров.

В течении нескольких лет в печать не проникало никаких сведений об этом нелепом эксперименте; но, в конце концов, правда начала обнаруживаться и мы теперь имеем достаточно данных, чтобы составить общее понятие о результатах этой бюрократической затеи.

Хотя по пространству Сахалин занимает одно из первых мест среди островов мира, он должен быть причислен к местностям, наименее пригодным для целей колонизации. В этом отношении, среди островов мира, разве лишь Новая Земля и Новая Сибирь могут быть поставлены ниже Сахалина. Собственно говоря, он является соединительным звеном между Японским архипелагом и Курильскими островами, так что Японие рассматривала Сахалин, как часть своей территории вплоть до того времени, когда русские, в 1853 г., устроили первый военный пост в Южной части острова. Три года спустя был устроен другой пост при каменно-угольных копях Дуэ, напротив устья Амура. Россие, таким образом, завладела островом и он был обследован в периоде 1860-1867 гг. несколькими научными экспедициями. Военные посты были усилены; начата была разработка юрских каменно-угольных отложений в Дуэ и в 1875 г. Японие, продолжавшая рассматривать южный Сахалин, как часть своей территории, уступила его России, в обмен на Курильские острова.

Собственно говоря, остров не обладает ни малейшей привлекательностью в каком бы то ни было отношении и, не смотря на его обширные размеры (1000 верст длины и от 30 до 220 верст ширины), население на нем едва достигает 5000 душ. Около 2000 гиляков влачат печальное существование на севере острова, занимаясь охотой; около 2500 айнов – бородатое племя одного корня с курильцами – живут в немногих поселениех, разбросанных по южной части и, наконец, несколько сотен орочей, т.е. тунгузов, ведут кочевую жизнь в гористой области острова. Айны находятся в состоянии прямого рабства у нескольких японских купцов, снабжающих их зерновым хлебом, солью и другими необходимыми продуктами, в обмен на которые этот несчастный народец принужден расплачиваться тяжелой работой: японские купцы отбирают у айнов всю рыбу, которую последние успевают наловить в заливах и в устьях немногих рек, оставляя айнам лишь количество, необходимое для скудного пропитание. Сахалин, за все время его исторического существование, будучи сначала под владычеством Китая, а позднее Японии, никогда не обладал оседлым населением; на нем жили лишь кучки нищенски-бедных охотников и рыболовов.

Да, в сущности, лишь охотники и рыболовы и могли найти здесь какие-либо средства к жизни.

Не то, чтобы остров лежал в очень широких высотах: его южная оконечность доходит до 46°, а северная не переходит за 54°. Но дело в том, что теплое морское течение, которое могло бы принести к острову теплоту Китайских вод, не достигает его; в то время, как ледяное холодное течение, выходящее из «великого ледника» Тихаго океана – Охотского моря – омывает восточные берега острова. В середине лета русские исследователи нашли восточные берега покрытыми ледяными полями и кучами льда, нанесенного северо-восточными ветрами. А на западе узкий продолговатый остров имеет огромный холодильник – холодные и высокие горные цепи Сибири, от которых он отделен лишь очень узким и мелким проливом. Лучи солнца скрываются за тяжелыми облаками и густыми туманами. Когда Ив. Сем. Поляков высадился в Дуэ, (на среднем Сахалине), в конце июня, он нашел горы покрытыми снегом, а почву замерзшей до глубины 21 дюйма. Летние всходы едва начинали прозябать, а высадку огородных овощей нельзя было начать раньше 20 июня. Июнь приближался к концу, но термометр за все это время не поднимался выше 18 °C. За все время не выдалось ни одного ясного дня; густой туман окутывал побережье и соседние горы целых восемь дней в течении июня.

Несколько горных цепей (высотой от 2000 до 5000 футов) пересекают остров. Их болотистые, или каменистые склоны сверху до низу покрыты жалкими лесами, состоящими из деревьев свойственных субарктической полосе. А между гор проходят лишь узкие, сырые, болотистые долины – совершенно непригодные для земледелия. Крутые склоны гор спускаются к самому Татарскому проливу, так что дорогу нельзя проложить по берегу, не пробивая утесов.

В сущности только две долины прорезают горы, заполняющие остров: долина реки Дуэ, продолжающаяся к северо-востоку долиною Тыми и долина Пороная в южной части острова. В первую из них, к тому месту, где добывают каменный уголь, и направлены были ссыльно-каторжные.

И. С. Поляков, посетивший Сахалин в 1881-82 г. по поручению Петербургской Академии Наук, следующим образом описывает эту долину, которая в воображении русских бюрократов должна была сделаться центром русской цивилизации на острове. Горы, окружающие эту узкую долину, в большинстве обнажены от растительности и их склоны черезчур круты, чтобы на них можно было засеять хлеб. Дно самой долины состоит из слоя тяжелой глины, покрытой сверху лишь тонким пластом пахатной земли. Вся долина имеет очень болотистый характер. «Можно ходить, не увязая очень глубоко в грязи – говорит Поляков, – но вся долина усеяна торфяниками и глубокими болотами… Почва нигде не пригодна для земледелия… Местность сильно напоминает худшие части Олонецкой губернии, с той лишь разницей, что она часто покрыта водой, даже в лесах и что делает невозможным метод, практикуемый в Олонецкой губернии, т.е. – выжигание леса, за которым следует корчевание. В таких условиях земледелие и огородничество в окрестностях Дуэ невозможны. Лишь несколько полос в верхней части долины и по верховью Тыми могут быть использованы для этой цели. Но эти немногие полоски, встречаемые изредка, в большей части, уже обработаны»[40].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

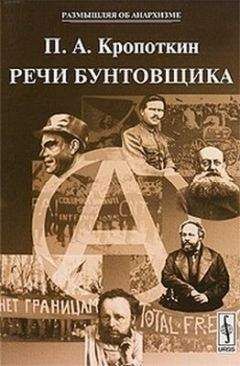

Похожие книги на "В русских и французских тюрьмах"

Книги похожие на "В русских и французских тюрьмах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Петр Кропоткин - В русских и французских тюрьмах"

Отзывы читателей о книге "В русских и французских тюрьмах", комментарии и мнения людей о произведении.