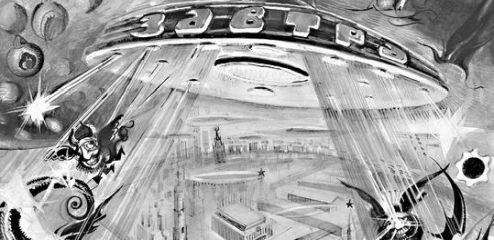

Газета Завтра Газета - Газета Завтра 27 (1024 2013)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Газета Завтра 27 (1024 2013)"

Описание и краткое содержание "Газета Завтра 27 (1024 2013)" читать бесплатно онлайн.

Битва за историю

Владимир Карпец

4 июля 2013 1

Политика

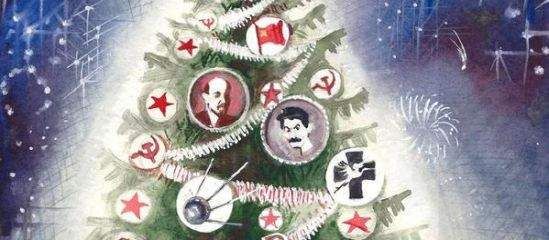

Своеобразную "похвалу Хрущеву" под заголовком "Русский социализм: Мечта о Революции жизни" опубликовал Павел Зарифуллин на портале "Правая.ру". Согласно автору, "в пятидесятых годах прошлого века к власти в России впервые пришли русские крестьяне. Будто нам всем приснилось настоящее Мужицкое Царство из народных сказок и былин о Разине и Пугачёве. Во главе Советского Союза стал курский мужик Никита Хрущёв".

И - весьма для автора важное: "Сбылась вековая грёза народников и эсеров, мечтавших, что страной однажды будут управлять русские крестьяне. Сотни лет до этого - не русские и не крестьяне, а тут будто сказка поскакала по Руси галопом".

Итак, великие князья и цари Святослав Хоробрый и Ярослав Мудрый, Андрей Боголюбский и Александр Невский, Иван Третий Великий и Иван Грозный - не русские Ну, с Романовыми, по Зарифуллину, и так понятно. Самое здесь забавное, что, в отличие от других подобного рода "мыслителей", он и Сталина записывает в тот же ряд.

Итак, только Хрущев, при котором, оказывается, "мужик в гору пошёл" и начал с удовольствием и по делу играть в ней главные роли. Сельское хозяйство на короткое время оказалось в центре "повестки дня" России-Евразии" - утверждает Зарифуллин, именующий себя "евразийцем-народником". Оставим определения и самоопределения и разберемся в сути.

Еще 4 марта 1951 года в "Правде" появилась статья, подписанная секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущевым, предлагавшим создание крупных механизированных хозяйств, где должны были работать бывшие крестьяне, а теперь - сельскохозяйственные рабочие. Сталин мягко намекнул на неприятие плана, и вскоре Хрущев, "палач Украины", член московской чекистской "тройки", а затем неудачливый "военачальник", проваливший 12 мая 1942 г. сражение под Харьковом, был от руководства сельским хозяйством отстранен - для того, чтобы уже после смерти Сталина войти в "избранную раду".

Он ничего не забыл. В конце 1950-х в Новосибирском Академгородке под руководством академика Аганбегяна была создана команда из молодых экономистов для разработки концепции ликвидации "неперспективных деревень". Одна из самых рьяных ликвидаторов - Татьяна Заславская - получила за это звание "академика". "К власти пришли русские крестьяне"?

"Сказка" действительно "поскакала по Руси галопом".

В 1959 года личный скот призвали скупить, а приусадебные участки и подсобные хозяйства запрещались. Следом - главное. В 1962 году в сотнях тысяч русских деревень было предложено не строить ни школ, ни магазинов, не проводить к ним дороги, электричество и телефонную связь. Жителей стали переселять. От всего этого, по оценкам "экономистов", получалась огромная экономия средств. Знакомо? Разумеется.

В результате уже в 1963 году Кремль запросил у США продать несколько миллионов тонн зерна А далее: "В деревнях Русской равнины к 1970 году осталось не более 40% русского крестьянства. В 1970-1980-х доля крестьянства еще уменьшилась".(см. В. Башлачев. Демография: Русский прорыв - Белые альвы, М., 2006). При этом, как указывает автор, "ликвидация "неперспективных" была лишь в русских регионах. Ни в Прибалтике с ее хуторами, ни в Средней Азии с кишлаками, ни на Кавказе с аулами - никто не ликвидировал "неперспективные" поселения. Ликвидировали "неперспективных" только в РСФСР и только в русских регионах. Например, в Чувашии ликвидировано - лишь 4% деревень. А в северо-западном Нечерноземье было уничтожено более 30% деревень".

"К власти пришли русские крестьяне?" В.Башлачев напоминает: "Вот что примечательно. Все теоретики "ликвидации неперспективных деревень" до сих пор заседают в Российской Академии наук. Как тут не вспомнить великого датского физика Нильса Бора: "Есть сообщества намного хуже бандитских - это научные сообщества!" Именно такое "научное сообщество" приговорило Нечерноземье Русской равнины к "неперспективности". Итог "приговора": русский народ потерял только в 1960-1970-х три миллиона русских детей - это следствие того, что они не родились в "приговоренных" крестьянских деревнях".

В 1957 г. территория СССР была разделена на экономические административные районы, где создавались т.н "советы народного хозяйства", которые подчинялись Советам министров республик, при этом их председатели могли входить в СМ СССР. Сначала совнархозов было очень много. Затем их "укрупнили". Так, только в РСФСР вместо 67 районов стало 24.

Ничего не напоминает? Ну, конечно. Ингерманландия, Залесье, Московская республика, Уральская республика и проч.

Расшифруем. Схема одна и та же. Экономический либерализм с "экономией средств" - за счет "реального сектора" со вполне реальным физическим удушением народа и доведением его до истощении, плюс уничтожение армии и флота (как это делалось при Хрущеве - тема отдельная), плюс быстрая "регионализация" - вполне в духе сегодняшних "нацдемов" - со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами.

В 1964 году уничтожение страны удалось остановить.

Далее, Зарифуллин: "Пришло время поговорить о русском социализме Архетипическим ядром эсеровской концепции является философская теория Канта: "человек не средство, а цель". Из сего, почти буддистского коана или афоризма первых христиан родился "этический социализм"".

Ну что же. Давайте поговорим.

«Вы согрели наши души»

Ольга Палатникова

4 июля 2013 2

Культура Общество

К 90-летию со дня рождения Михаила Пуговкина

За 70 лет артистической жизни Михаил Иванович Пуговкин (13.07.1923-25.07.2008) сыграл 20 ролей на сцене и 100 ролей в кино (это, не считая мини-ролей в сатирическом киножурнале "Фитиль" и детском юмористическом "Ералаше"). Некоторые из фильмов с его участием сегодня подзабыты, другие сейчас посмотреть не просто - в собственности других государств: Белоруссии и Украины. Лучшие же создания этой бравой сотни принадлежат национальной киноклассике, по большей части это кинокомедии. И особенно сатирическо-эксцентрические кинокомедии, созданные выдающимся советским режиссёром Леонидом Иовичем Гайдаем. Творческое товарищество и взаимодействие с этим непревзойдённым мастером жанра подарило актёру персонажи незабываемые: Прораб в "Операции Ы и другие приключения Шурика", Сан Саныч в "Спортлото-82", ещё героев гайдаевских экранизаций русской советской сатиры: Горбушкин в киносборнике "Не может быть" (по Зощенко), режиссёр Якин в "Иван Васильевич меняет профессию" (по Булгакову), отец Фёдор в "12 стульях" (Ильф и Петров). В этих ролях заблистал комедийный талант Пуговкина, эти роли принесли ему ошеломляющую всесоюзную популярность. Уж 10-й год на перроне Харьковского вокзала встречает пассажиров поп-расстрига Фёдор Востриков. Точно по кадру из "12 стульев" установлена эта статуя полюбившемуся персонажу, установлена на частные деньги - это ли не признание? Не обойдён актёр и признанием коллег, единственный из наших комедийных мастеров назван королём кинокомедии, с почётом коронован.

Его дорога в искусство была ровной и честной. Юного рабочего тормозного завода и активного участника драмкружка приметил главреж Московского драматического театра, пригласил во вспомогательную труппу, вскоре его увидели мосфильмовцы. "У вас не лицо, а целая кинобудка", - поприветствовал 17-летнего артиста режиссёр Григорий Рошаль, однако ж, в свою картину "Дело Артамоновых" взял. Деваться то некуда: ёрничай, язви, будка - не будка, а кому, как не круглолицему, с лукавинкой в светлых глазах русскому парню играть горьковского купеческого сынка? Тем более, дебютант и поёт, и пляшет, а основная сцена для него как раз - пляска. "Ой, вы девицы", - пропел Пуговкин, подбоченился, распахнул от сердца руки, и пошёл выкидывать коленца русской пляски. В разгар действа появился директор киностудии, остановил съёмку и попросил всех к репродуктору. Там уже собрался весь "Мосфильм". В гнетущей тишине прослушали речь Молотова о нападении фашистской Германии. Пуговкин доснялся в пляске и, прибавив себе год, ушёл добровольцем на фронт - на Ельню, Смоленск, Вязьму.

В 1943 году списанный с фронта по ранению студент Школы-студии МХАТ Михаил Пуговкин сыграл небольшую роль солдата, погибающего у Бородино в историко-биографической картине "Кутузов". "Отпиши в деревню Липки матушке моей, - слёзно просил товарища умирающий юноша, - что сын её Фёдор Петров не Богу душу отдал, а живот свой положил за Отечество". Законченный фильм посмотрел Сталин. Он и до войны смотрел все фильмы, снятые на всех киностудиях СССР, в военное же время - с особым вниманием. Как знать: может, Сталина впечатлил возвышенный трагизм этой сцены (фильм поставил замечательнейший режиссёр Владимир Петров, до войны снявший "Пётр I" и "Без вины виноватые"), и про эпизод с Пуговкиным было сказано, что столько горя сейчас, народ страдает, не надо эту смерть показывать. Сцену вырезали. Картина прошла с огромным успехом. Создатели и исполнители ролей получили награды и премии. Кроме Пуговкина - от роли осталось лишь два крупных плана. Но Михаил Иванович камня за пазухой не держал, чтил генералиссимуса всегда и даже полагал, что в некоторой степени Сталин благотворно причастен к его судьбе. В 1942 году под Ворошиловградом его тяжело ранило в ногу. Хирург полевого госпиталя решил ногу отнять, но боец взмолился: "Нельзя мне без ноги, ведь я артист!". И врач проникся, а может, не рискнул. Через много лет Михаил Иванович узнал, что в тот год вышло распоряжение Верховного медицине - если есть хоть малая возможность лечить - никакой ампутации. И Пуговкин долго лечился. Но кто из миллионной армии поклонников актёра знает про увечную ногу? Сколько раз на экране он завораживал своим плясовым даром - подвижный, пластичный, уникальный. Вспомнить хоть его "коронки" - блистательную чечётку в "Операции Ы" или залихватский танец с Зоей Фёдоровой ("Вашу ручку, фрау-мадам") в "Свадьбе в Малиновке". В этих работах не только мастерство - истинная, не показная мужская воля.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Газета Завтра 27 (1024 2013)"

Книги похожие на "Газета Завтра 27 (1024 2013)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Газета Завтра Газета - Газета Завтра 27 (1024 2013)"

Отзывы читателей о книге "Газета Завтра 27 (1024 2013)", комментарии и мнения людей о произведении.