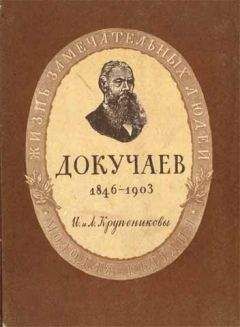

Игорь Крупеников - Костычев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Костычев"

Описание и краткое содержание "Костычев" читать бесплатно онлайн.

В книге рассказывается об удивительно плодотворной научной и педагогической деятельности Павла Александровича Костычева. Сын «крепостного дворового человека майорши Петровой», окончив курс уездного училища с отличными успехами и получив «вольную» в 1861 году, поступил в Московскую земледельческую школу. Вся дальнейшая деятельность П. А. Костычева была посвящена изучению различных аспектов сельскохозяйственной деятельности. Ученый изучает почвы России, их химический состав, впервые говорит о восстановлении почв; изучает вопросы лесоразведения; прослеживает «Связь между почвами и некоторыми растительными формациями» (доклад на VIII съезде русских естествоиспытателей и врачей); изучает причины засухи и говорит о мерах борьбы с ней; разрабатывает проект агрономического образования в России.

За годы пребывания в Московской земледельческой школе кругозор молодого Костычева очень расширился, но все же знания были еще отрывочными, несистематическими. А Костычев жадно тянулся к знаниям глубоким, к большой науке.

***Больше всего внимания и времени в Земледельческой школе уделялось, естественно, сельскому хозяйству. По этому предмету, кроме теоретических занятий в зимнее время, ученики выполняли практические работы на опытном хуторе.

Основы сельского хозяйства преподавал молодой агроном Алексей Петрович Людоговский (1840–1882), воспитанник Горы-Горецкого земледельческого института, ставший впоследствии известным профессором. В вопросах агрономической науки Людоговский придерживался взглядов М. Г. Павлова, критиковал в своих лекциях трехполье, ратовал за внедрение плодопеременных севооборотов, ссылался при этом на успешные опыты их применения в России и за границей В своих лекциях Людоговский знакомил учеников с первоначальными основами сельскохозяйственного почвоведения — с наилучшими приемами обработки и удобрения почвы. Однако в этих живых и порой вдохновенных лекциях не было цельной системы, строго приноровленной к природным и экономическим условиям России. Костычев из лекций Людоговского узнавал много нового, но это были только новые факты. Теории не существовало, и Костычев это понял еще на скамье Земледельческой школы.

Большим уважением учеников пользовался директор Бутырского опытного хутора Алексей Михайлович Бажанов (1820–1889) — видный русский агроном и зоотехник. В 1856 году он защитил магистерскую диссертацию на тему «О возделывании пшеницы с описанием пород, разводимых в России». Он с успехом выращивал большие урожаи пшеницы на полях хутора, своим практическим примером сумел увлечь многих окрестных помещиков и крестьян.

Во время поездок по России А. М. Бажанов собирал местные сорта пшеницы. Он первый твердо установил, что эти сорта многочисленны, причем многие из них появились в результате приспособления к местным условиям климата и почвы. Когда ученики работали на хуторе, Бажанов показывал им свои пшеничные богатства.

«Я уверен, — говорил он, — что пшенице суждено в России великое будущее. Недалеко то время, когда рожь уступит ей первое место даже в нечерноземных районах. Но пшеница требует более высокой культуры земледелия». Вот к этому, к более высокой культуре земледелия, и призывал Бажанов учеников во время практических работ.

Алексей Михайлович очень интересовался разработкой научных основ животноводства. Он собирал материалы для своей большой работы, вышедшей в свет в 1867 году, — «Руководство к разведению, содержанию и употреблению рогатого скота. Применено к климатическим и сельскохозяйственным условиям России». Бажанов усиленно подчеркивал огромное значение местных природных и экономических условий для подбора пород скота и системы его содержания. Ученый настаивал на необходимости создания прочной кормовой базы для животноводства. Он с увлечением показывал ученикам свои великолепные посевы тимофеевки и клевера.

На полях хутора Костычев собрал первые растения для своего ученического гербария кормовых трав. Павлу казалось, что настоящий русский агроном должен быть именно таким, как А. М. Бажанов. Но ученому-новатору недолго пришлось руководить опытным хутором. Его опыты и новшества пришлись не по вкусу тогдашним заправилам Московского общества сельского хозяйства: начались придирки, ревизии. К тому же Бажанов отличался строптивым нравом и не обладал «коммерческой жилкой». А она здесь могла пригодиться: было трудно изворачиваться с теми небольшими средствами, которые отпускались на опытный хутор. Эксплуатировать учеников Бажанов совсем не хотел. Ему пришлось уйти в отставку.

Директором хутора стал агроном и коммерсант Патриций Викентьевич Гриневский. При нем дело пошло по-иному. Он задумал повысить доходность хутора, так как от этого при умении зависели и доходы управляющего. Новый директор решил увеличить площадь пашни. Следовательно, необходимо было осушить болотные почвы. Почему бы не использовать для этого учеников школы, им ведь все равно нужна практика по сельскому хозяйству? И вот ученики целыми днями стали рыть канавы, прокладывать дренажные трубы. Эти работы являлись тогда новым делом, и овладеть им было полезно. Но Гриневский увлекся осушением настолько, что прекратил все другие виды практики и даже пробовал отнять у Карельщикова единственный день в неделю, когда тот по плану должен был проводить с учениками естественнонаучные экскурсии в окрестности хутора. Понадобилось вмешательство директора школы, чтобы охладить пыл нев меру усердного Гриневского.

Карельщиков после четвертого и пятого класса проводил с учениками каждую неделю экскурсии в ближайшие окрестности Москвы, которые он так хорошо знал. В отчете школы за 1863 год сказано, что летом этого года «была осмотрена большая часть окрестностей хутора (Останкино, Марфино, Каменские пруды, Свиблово, Петровское-Разумовское, Сокольники и торфяные болота в бутырской местности), а также луга и поля в окрестностях самого хутора»{Московский областной исторический архив, фонд 419, опись 1, связка 48, № 1646, лист 3.}. Ученики очень любили отправляться в дальние походы с Сергеем Петровичем. Они чувствовали себя во время этих экскурсий свободными. Молодой ботаник с увлечением рассказывал о растениях, попадавшихся им на пути; учил, как определять виды мхов, бобовых трав, злаков; указывал им на особенности главнейших древесных пород.

Во время экскурсий Карельщиков находил возможность уделять особое внимание своему любимому ученику Павлу Костычеву: советовал ему пополнить гербарий каким-нибудь новым интересным растением из группы луговых трав, рассказывал о строении их корневой системы. Исполняя желание своих учеников, Карельщиков познакомил их с почвами Подмосковья. Это нашло свое отражение в отчете школы за 1863 год, где мы читаем такую запись: «Во время других экскурсий показываемы были воспитанникам образцы различного рода грунтов, почв и подпочв, встречаемых в окрестностях хутора»{Московский областной исторический архив, фонд 419, опись 1, связка 48, № 1646, лист 4.}. Но, к сожалению Костычева, очень интересовавшегося почвами, ни Карельщиков, ни Гриневский не могли почти ничего сказать ни о свойствах разных почв, ни о том, как они образовались. В чем причина такого разнообразия почв, их частой и непонятной смены иногда на очень коротком расстоянии? Не находил Павел ответа на этот вопрос и в книгах.

Экскурсии с Карельщиковым были для учеников праздником, более радостным, чем воскресенье. В обычные же дни на хуторе им приходилось делать тяжелую, нередко почти непосильную для них работу. В «Историческом обозрении действий и трудов Московского общества сельского хозяйства (1870)» эта сторона жизни учеников Земледельческой школы описывалась несколько витиевато: «Ученики школы из двух старших классов, во время своего четырехмесячного пребывания на хуторе летом, постоянно и собственноручно упражнялись в обыкновенных полевых работах». Эти «постоянные и собственноручные упражнения» выражались в том, что пятнадцати-шестнадцатилетние мальчики, питаясь почти одним хлебом и квасом, от зари до зари рыли дренажные канавы, стоя по колена в холодной болотной воде, ходили за сохой, жали, не разгибая спины, рожь и овес, проводили своими руками «садку картофеля».

Природа вокруг была прекрасная, но на скудных харчах, на тяжелой работе ученики чувствовали себя плохо, еще больше болели. Для отстающих учеников и летом по вечерам устраивались занятия, или, как говорилось, «репетиции», по «закону божьему», русскому языку и другим предметам. Но так как слабоуспевающие ученики не освобождались от полевых работ, эти «репетиции» мало приносили пользы.

Давал себя чувствовать и голод. Однажды во время пребывания Костычева на хуторе голодные ребята не выдержали, порезали казенную птицу, сварили ее и съели. Гриневский не стал разбираться, кто это сделал. Он учинил поголовную порку. Досталось и Костычеву, хотя он и не принимал участия в «курином грабеже». С нетерпением ученики ждали, чтобы лето прошло как можно скорее. Для них эта лучшая пора года была каторгой.

В конце летней практики каждый ученик должен был написать сочинение на какую-нибудь тему, связанную с летними работами. Большинство учеников, однако, как отмечается в отчетах школы, ничего не могло написать или представляло сочинения «совершенно неудовлетворительные». Лучшими работами в 1863 году были признаны сочинения Николая Гудкова «Описание растительности в окрестностях Бутырского хутора» и Павла Костычева «О возделывании картофеля и об устройстве дренажа»{Московский областной исторический архив, фонд 419, опись 1, связка 48, № 1646, лист 5.}. Это была первая самостоятельная научная работа Костычева. Она в архивах, к сожалению, не сохранилась, но интересен сам выбор темы. Эта тема «почвенная»; молодого агронома интересует такой прием, как дренаж, приводящий к коренному улучшению бросовых болотных почв.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Костычев"

Книги похожие на "Костычев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Крупеников - Костычев"

Отзывы читателей о книге "Костычев", комментарии и мнения людей о произведении.