Зиновий Зиник - Эмиграция как литературный прием

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Эмиграция как литературный прием"

Описание и краткое содержание "Эмиграция как литературный прием" читать бесплатно онлайн.

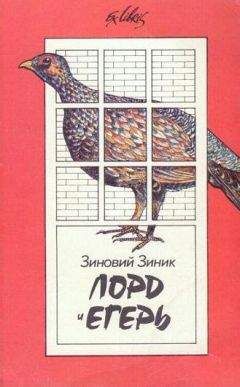

Уехав из Советского Союза в 1975 году, Зиновий Зиник смог снова побывать в России лишь пятнадцать лет спустя. За три десятка лет жизни в Англии Зиник опубликовал семь романов и три сборника рассказов, переведенных на разные языки мира, завоевав прочную писательскую репутацию как среди британских, так и среди российских читателей. В этом сборнике эссе (с конца 70-х годов до недавнего времени) читатель найдет не только подробный и увлекательный анализ литературной ситуации вне России — от эпохи железного занавеса до наших дней открытых границ, но и мемуарные отчеты о личных встречах Зиника со старыми московскими друзьями на новой территории и с такими классическими именами двадцатого столетия, как Энтони Бёрджесс и Фрэнсис Бэкон, о полемических столкновениях с семейством Набоковых и об идеологической конфронтации с Салманом Рушди. Эта книга — о диалектике отношений писателя вне родины с другой культурой.

Россия, как и Китай, всегда воспринималась ее детьми как некая отдельная цивилизация, мир в себе, и поэтому связь с ней религиозна по своему характеру: вне России как бы нет мышления, нет сознательности жизни. Разговор о нашей нынешней ситуации крайне затруднен тенденцией (и в стане уехавших, и в стане оставшихся в свое время) доказать историческую правоту своего шага. Историческая же правота меряется, как известно, степенью политической прозорливости и общественным успехом. Наряду с почти машинальным, огульным поношением Запада, не оправдавшего розовых подростковых надежд советского населения, в российской прессе появляются очерки-рассуждения вполне интеллигентных умов того же, в сущности, напева: про дураков, соблазнившихся западной цивилизацией и оставшихся у разбитого корыта; и тех мудрецов, которые терпеливо дожидались развала советской власти и теперь победно смотрят в будущее. Авторы подобных очерков не отдают себе отчета, что в своей тенденции оправдывать или осуждать тот или иной человеческий поступок лишь в свете последних событий политической истории они ничем не отличаются от тех самых эмигрантов, о которых они пишут и которые в свое время не отличались в своей политической диалектике от своих гонителей.

Историческое настоящее, политически оправданное в глазах современников, свершившееся, обладает, как временная категория, ревизионистской сущностью: триумфатор убежден, что все происходившее в прошлом было направлено на свершение данного момента в настоящем как залога его личного будущего. Прошлое всегда переписывается в свете нынешних побед и будущих свершений. Поскольку имя ушедшего из России не учитывается в этих пятилетних планах, оно не попадает и в ревизии прошлого, вычеркивается из литературных ссылок, выскабливается со скрижалей новых заветов. Его слова, его идеи, его поступки ретроспективно приписываются тем, кто лишь начинает играть роль в планах на будущее победителей — как свидетельство их пророческого прошлого.

В новой России, отрекшейся от своего советского прошлого, я исчез из разговора старых друзей. Именно подобный общий разговор своего круга (а не свое место или отсутствие такового в табели о рангах) я когда-то считал великой литературой. Литература, как и религия, живет не только публикациями и официальной (среди читателей) литературной репутацией, но и в первую очередь устными преданиями. Эти устные предания нуждаются в постоянном обновлении и расшифровке. Я вышел из подобной московской разговорной культуры «застолья» и никогда от своего литературного происхождения не отрекался. Я не верю в формулировку Ходасевичем родины как полного собрания сочинений А.С. Пушкина в котомке российского странника. Родина — это возможность продолжения застывшего в прошлом разговора: из омертвевшего прошлого в будущее.

Все эти двадцать лет вне России я продолжал внутреннюю и эпистолярную полемику с теми, кого я считал людьми своего прежнего круга. Я их цитировал, пропагандировал, опровергал — и письменно, и устно. Это «московское застолье», продолжавшееся в эпистолярно-телефонном общении, перекочевывало в мою прозу. В ней можно увидеть переиначенное (особенно в ранних моих романах) эхо этого «застолья». Эмиграция, как всякое остранение, была литературным приемом в том смысле, что драматическое присутствие железного занавеса помогало угадать вымышленную интригу там, где в Москве было бы лишь хаотичное продолжение спонтанного разговора. И в этой эмигрантской фабуле скрытый сюжет — прежний разговор — явно прослеживался.

Когда пали тяжкие оковы и рухнули темницы с железными занавесами, я надеялся, что на обломках самовластья я увижу свое имя рядом с именами прежних друзей. Имя действительно возникло, но как одинокого, неизвестно откуда возникшего призрака прошлого. Выяснилось, что общее прошлое, продолжавшее жить в моей прозе, в переписке с друзьями, было законсервировано в коконе, закрытом для широкой публики, — в той куколке, в которую превратилась гусеница наших разговоров, законсервированных советской властью. Когда наступил час, она превратилась в бабочку и вылетела в окно, пробитое в этом пресловутом железном занавесе. Эту бабочку назвал собственным именем тот, кто сидел и ждал все эти годы на лужайке будущего с сачком наготове. Я остался внутри, за дверью.

Я оказался в Англии. Я пишу эти заметки в английском поместье своих друзей, неподалеку от тех мест на берегах Темзы, где английский король Джон даровал своим баронам первую в истории хартию вольностей (Magna Carta). Одновременно тут происходило действие и самых замечательных эпизодов комической повести Джерома «Трое в лодке». Трагикомизм этой историографии лишний раз напоминает мне, что я и мои прежние друзья по литературе уже давно не в одной лодке. Один недавно прислал мне новое издание своих старых стихов, где изъято посвящение мне в поэме об ощущении библейского сдвига времен в связи с отрывом от родной речи. В подробном литературоведческо-биографическом предисловии к сборнику эссеистики еще одного друга-поэта вообще не фигурирует мое имя, что было для меня таким же шоком, как если бы в литературной биографии, скажем, Т С. Элиота я не обнаружил имени Эзры Паунда.

Распад круга друзей и трансформация моего личного разговора в нечто от меня отчужденное, где я присутствую лишь эхом собственных цитат без ссылок, — самое травматическое переживание последствий нынешней революции в России. В этом же — самое болезненное внутреннее противоречие моей эмигрантской позиции: нежелание возвращаться в дом, где идет новый разговор, и одновременно ощущение собственного права (хартия вольностей!) на участие в этом разговоре, несмотря на то (или именно потому) что из этого разговора меня выписали. Но нужна ли прописка для участия в подобном разговоре?

Мой личный опыт нашептывает мне, что человек, покинувший Россию, лишается прописки в ее современной литературной (и всякой другой, впрочем) истории. Ввиду его географического отсутствия единственное прошлое, закрепленное за ним, — это его дружеские литературные связи. Вычеркнуть его из ссылок на общее литературное прошлое — это все равно что сделать его бездомным и сиротой. Он лишен родословной. Он исключен из общего разговора, поскольку никто в новой компании не знает, под каким именем он фигурирует, как к нему обращаться, с какого боку начать беседу. Он обречен жить под лозунгом пушкинского: «Ты — царь: живи один». Но он не намеревался жить в литературном одиночестве, даже в комфортабельной крепости собственной единоличной славы, вроде В.В. Набокова. Это классический сюжет: герой возвращается после войны, и выясняется, что он лишен прописки, что прошлое его сфальсифицировано, завещание переписано на другое имя и его место в истории и в его собственном прошлом занято кем-то еще, как дом Одиссея — ухажерами Пенелопы.

Тот, кто переписывает свое прошлое, выскабливая из ссылок и примечаний имена своих друзей, может выдавать себя за субъективного идеалиста. Но того, кто вымарывает имена друзей не только из своего, но из их собственного прошлого, следует называть сталинистом и узурпатором. Такого же рода узурпаторство наблюдалось в свое время в эмиграции, когда люди, первыми выехавшие из СССР, каждый по отдельности и все хором, стали совершенно искренне выдавать себя за единственных полномочных представителей России, не замечая, что у соседа те же амбиции и, значит, в целом происходит что-то не то: не может быть столько Россий, каждая из которых — неповторимая и единственная, исключающая существование какой-либо другой. Вместо пограничных овчарок у колючей проволоки пресловутых собак стали навешивать друг на друга.

А ведь пафос нашего отъезда был в преодолении географии, в попытке доказать, что литература может существовать вне зависимости от пограничных столбов и железных занавесов. Происходящее сейчас можно назвать торжеством географии над словом: если тебя нет территориально, ты в конце концов исчезаешь из разговора, из обращения, превращаешься в еще одно имя на почетной книжной полке, в мертвую валюту своих публикаций. Но если меня нет в Москве, это не значит, что я умер. Это значит, что я попал в другой разговор.

Из окна старинного английского дома, где я сочиняю эти заметки, видна лужайка. На лужайке пасутся кони. Они кружат вокруг дуба, совершенно толстовского на вид. Они общипывают кору дерева, и дуб постепенно засыхает. Ко мне приезжают друзья и восторгаются уникальной английскостью этой обстановки и ландшафта. Они это воспринимают как истинную, неподражаемую Англию. Глядя на меня со стороны (например, из России), люди в свою очередь думают, что я в Англии. Но так воспринимается на сцене актер на фоне декорации, скажем, леса. Из зала кажется, что он стоит посреди берез. Но актер знает, что между ним и холстиной задника с нарисованным лесом — пустота, непреодолимое расстояние, дистанция между образом и реальностью. Мне это все снилось еще в Москве. Для меня это — сон. Мои гости не знают, что они просто-напросто мне снятся. Как мне описать розовеющие на закате стволы дубов за полем с домиком вдали? Стоит ли мне называть этот одноэтажный дом под черепичной крышей заезженным английским словом «коттедж» и вернуть тем самым эту магическую картинку в лоно переводной литературы? Мне кажется, что если дать этим английским объектам русские имена, то заколдованная непреодолимость дистанции исчезнет, и я проснусь.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Эмиграция как литературный прием"

Книги похожие на "Эмиграция как литературный прием" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Зиновий Зиник - Эмиграция как литературный прием"

Отзывы читателей о книге "Эмиграция как литературный прием", комментарии и мнения людей о произведении.