Зиновий Зиник - Эмиграция как литературный прием

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Эмиграция как литературный прием"

Описание и краткое содержание "Эмиграция как литературный прием" читать бесплатно онлайн.

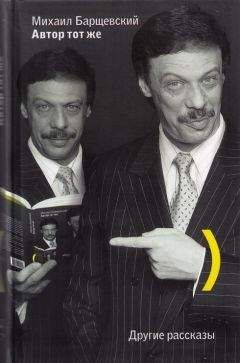

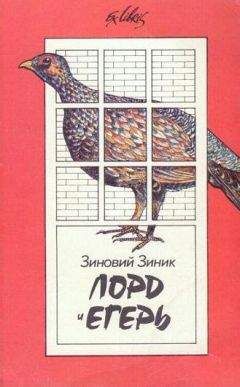

Уехав из Советского Союза в 1975 году, Зиновий Зиник смог снова побывать в России лишь пятнадцать лет спустя. За три десятка лет жизни в Англии Зиник опубликовал семь романов и три сборника рассказов, переведенных на разные языки мира, завоевав прочную писательскую репутацию как среди британских, так и среди российских читателей. В этом сборнике эссе (с конца 70-х годов до недавнего времени) читатель найдет не только подробный и увлекательный анализ литературной ситуации вне России — от эпохи железного занавеса до наших дней открытых границ, но и мемуарные отчеты о личных встречах Зиника со старыми московскими друзьями на новой территории и с такими классическими именами двадцатого столетия, как Энтони Бёрджесс и Фрэнсис Бэкон, о полемических столкновениях с семейством Набоковых и об идеологической конфронтации с Салманом Рушди. Эта книга — о диалектике отношений писателя вне родины с другой культурой.

Но тут свой заколдованный круг. Я пишу о том, что неинтересно в стране языка, на котором я пишу. А пишу я на языке, который непонятен в стране, где я живу и которую описываю. Все, что я создаю по-русски, не принадлежит тому (английскому) миру, где я нахожусь. А то, что можно считать во мне уникально российским (мое прошлое и московские друзья), будет использовано здесь, в Англии, как этнический материал кем-то еще для его собственных английских целей. Эмигранту ничего не принадлежит, потому что он не принадлежит самому себе: он игрушка в руках истории, он — последствие (жертва или победитель — неважно) внешних обстоятельств: паспортного режима, железного занавеса, его отсутствия, настроений в среде местной интеллигенции или отсутствия таковых. Вне всего этого его нет, потому что вне этого он мог бы спокойно остаться дома и никуда не уезжать. Но опыт этой обездоленности — отсутствия доли, судьбы — он пытается передать тем, от кого он ушел и кому этот опыт чужд. Он всегда не там, где тема его рассуждений. Он рассуждает про русских для иностранцев и про иностранцев — для русских. Он всегда не там, где его слушатель, где его амбиции, где его сердце. Его душа отделена от тела, от места жительства, она — вне черты оседлости, лишена прописки.

Никакое рассуждение об эмиграции не обойдется без метафоры еврейства. Вслед за сентенцией Эмиля Чорана о еврействе: «Быть человеком — драма. Быть евреем — еще одна драма. Евреи, следовательно, все на свете переживают дважды» — можно сказать, что эмигрант, как еврей, переживает каждый свой шаг в двойной реальности, соотнося себя в воображении еще и с оставленной родиной, ее географией и речью. Талмудический иудаизм разработал целую теологию невозвращения именно туда, где сосредоточены все твои религиозные чаяния (Иерусалим). Жизнь, как вечный долг перед Всевышним, прекрасно уживается в этой метафизике с двойственной лояльностью в отношении к земной географии, с бытом на чемоданах, неукорененностью и духовной неустроенностью, возведенных в категорию морального абсолюта, чуть ли не религиозного постулата. Это — странная разновидность монашества. Христианская цивилизация научилась если не отождествляться с еврейством, то, по крайней мере, воспринимать этот двойственный драматизм как часть собственной истории духа. Примет ли русская литература неприязненного героя эмигрантской литературы, того самого, лермонтовского типа, с иронической улыбкой на губах обозревающего других из своего угла?

Психика этого отрицательного героя эмигрантской литературы соткана из негативных эмоций: он хочет, чтобы его считали за своего, но и возвращаться в Россию он не желает; он завидует тем, кто остался в собственной стране, и презирает тех, кто не решился в свое время на самоубийственный отъезд; он преклоняется перед своей новой родиной и одновременно презирает туземное население, которое не способно понять глубину его трагедии раздвоенности; он с гордостью причисляет себя к местной элите и одновременно в бешенстве оттого, что его никогда не будут считать за заурядного своего; все личные неудачи он приписывает общественному устройству в стране своего пребывания, а все достоинства и личные достижения воспринимает как случайную уловку судьбы — с целью подрыва бдительности его тотального пессимизма.

Из этого клубка ревности, цинизма и чувства неполноценности и приходится лепить нового героя. В эстетическом преодолении зла, таящегося в сердце каждого, кто добровольно покидает своих близких ради не сбыточных идеалов за рубежом, и заключается, мне кажется, смысл и суть литературы на родном языке вне родины. Ведь опыт раздвоенности — это еще и опыт того, кто, при всей своей отделенности от всего, мысленно — везде — понимает всякого и переживает за всех. Это и есть уникальность эмигрантской темы. Все остальное можно написать, не выходя за дверь родного дома.

В самом акте литературного творчества есть один аспект, неприемлемый для этического сознания. Всякое зло — временно, но литература, открывающая красоту (то есть добро) в злом аспекте бытия, продлевает этому злу срок жизни. Избавление от экспатриантского двурушничества, когда (и если) оно, как всякое зло на свете, становится невыносимым, возможно лишь с окончательным уходом из России — в другой язык, уходом из русской литературы. Так переходил на французский Беккет: это был уход от английского, от родного языка, которым он владел слишком хорошо и который он, поэтому, эстетизировал, делая приемлемым всё: унизительность, мучение и убожество его ирландского прошлого, от которого он этически отрекся.

Неправомерность подобного отречения в определенные моменты русской истории и имел в виду В. Ходасевич, когда неодобрительно отзывался о тех «эмигрантах, которые гордятся и радуются успехам молодых русских отщепенцев — на поприще иностранных литератур» («О задачах молодой литературы»). Эти слова были написаны до войны, когда Набоков был еще Сириным. Следует, однако, отдавать себе отчет, что переход на другой язык был продиктован у разных писателей совершенно разными обстоятельствами и разными мотивировками. Для Набокова, скажем, это был уход от языка страны, которая в его сознании умерла (Россия его детства и довоенные круги русской эмиграции). Конрад же (он, в отличие от Набокова или Беккета, в детские годы никак не был связан с английским языком) уходил из той литературы, которая для него никогда не существовала, но которая была навязана ему как графа в свидетельстве о рождении.

В своей жизни красноэмигранты уже перешли на другой язык, сменив круг общения. Мы обрели свободу от той России и той русской литературы, которая была для нас неприемлема. Не попали ли мы, однако, в новое рабство в не осознанной нами Европе? Ответа на этот вопрос у меня нет. Более того, ответ неважен. Я полагаю, сам вопрос и есть часть ответа в дилемме эмиграции. Я знаю, что мой опыт выпадения из российского настоящего уникален (всякая судьба — неповторима) и ждет своего литературного воплощения. Но уникальность опыта вовсе не залог большой литературы, которая коренится, скорее, в заурядном. Для литературного воплощения опыта необходим, как дыхание, новый стиль мышления.

Я подозреваю, что залог нового мышления лежит в иной, обратной (моему прошлому) перспективе: в осознании и приятии своего английского настоящего и круга английских, израильских и европейских друзей-знакомых за двадцать лет — не как загадочного сна, а как той самой вести, чью суть как религиозное откровение я и искал. Эти люди стали для меня тем, кем были в моей юности мои московские друзья, чьи реплики до сих пор звучат у меня в голове эхом к моему нынешнему английскому разговорному окружению.

В оглядке на эти оба эха и заключена, видимо, новая мелодия Орфея, возвращающегося к свету из советского подполья своего прошлого. Тот факт, что эти два эха не разделены больше железной стеной на земле и глушилками в эфире, позволяет надеяться, что новая мелодия будет понятна по обе стороны этого прошлого.

Самый свой из не своих домов[11]

Выходишь из дома — подышать свежим воздухом. Возвращаешься. Дверь захлопнута, а ключ забыл внутри. Ты — бездомный.

Или вот, бывает, выходишь из дома — и едешь на курорт. Возвращаешься, а в доме такие перемены, что чувствуешь себя в гостях. Ты уже не у себя дома.

А бывает еще, выходишь из дома — и загулял, влюбился. Возвращаешься, а тебя никто не узнает. У тебя другой дом.

***

Вчитываясь в поэтический сборник Леонида Иоффе «Короткое метро»[12], понимаешь, что ты становишься свидетелем неявного и зачастую ненамеренного диалога двух поэтов, один из которых в эпоху третьей волны эмиграции остался в России, а другой ее покинул. Этот диалог переполнен дихотомиями о чуждости, ведущей к разговору, и о родственности, обрекающей на молчание. Дело в том, что этот сборник — некий портрет поэта, составленный из мозаики его стихов еще одним поэтом, нашим общим другом и давним эпистолярным собеседником, Михаилом Айзенбергом. Когда сразу за стихами Иоффе начинаешь перелистывать сборник Айзенберга «За Красными воротами», изданный за год до этого в том же издательстве, и наталкиваешься на строчку «Я так тихо жил, что не знал отказа», слово «отказ» тут неожиданно прочитывается в рамках отъездной эпики, в смысле «отказников» той эпохи, как бы переводя ложно понятую личную робость в эпический план.

Я говорю о «ложно понятой» робости потому, что это был «не страх смерти, а сознание безрезультатности наилучших намерений и достижений, и наилучших ручательств, и вытекающее из этого стремление избегать наивности и идти по правильной дороге с тем, чтобы если уже чему-нибудь пропадать, то чтобы погибало безошибочное, чтобы оно гибло не по вине твоей ошибки» (я цитирую письмо Пастернака о его попытке вырваться из морализаторской трясины своего времени). Это не поиск окончательной истины. Это отказ от всего, что обозначается в жизни как ложь и двусмысленность, и уход от этой двусмысленности — зачастую в никуда.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Эмиграция как литературный прием"

Книги похожие на "Эмиграция как литературный прием" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Зиновий Зиник - Эмиграция как литературный прием"

Отзывы читателей о книге "Эмиграция как литературный прием", комментарии и мнения людей о произведении.