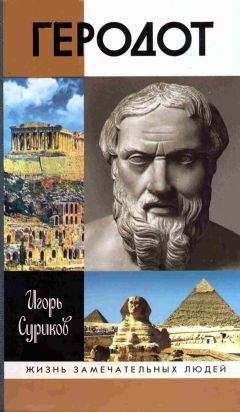

Игорь Суриков - Пифагор

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Пифагор"

Описание и краткое содержание "Пифагор" читать бесплатно онлайн.

Имя древнегреческого ученого Пифагора известно каждому еще со школьной скамьи. Но доказательство знаменитой теоремы о квадрате гипотенузы и сумме квадратов катетов — лишь малое из того многого, что дал миру этот удивительный человек. Мыслитель и философ (между прочим, первым введший в оборот слова «философ» и «философия»), религиозный деятель, разработавший учение о «метемпсихозе» — переселении душ, мистик и пророк, которого ученики всерьез воспринимали как бога или полубога, он был одним из крупнейших деятелей греческой «интеллектуальной революции». А ведь в ходе этой революции и был, по сути, создан фундамент, на котором и поныне зиждется наша цивилизация. О судьбе Пифагора и созданного им учения, а также о Греции его времени — VI века до н. э., конца так называемой архаической эпохи, — рассказывает в своей новой книге признанный знаток античной истории и философии, доктор исторических наук Игорь Суриков.

Архит родился между 435 и 410 годами до н. э. (более точно установить эту дату нет возможности), а скончался между 360-м и 350-м. Диоген Лаэртский пишет о нем следующее: «Всяческими своими добродетелями вызывал он всеобщее восхищение и был над своими согражданами военачальником семь раз, тогда как другие по закону не военачальствовали более одного года… В свое военачальство он ни разу не потерпел поражения; а однажды, когда ему стали завидовать, он отказался от начальства, и войско тотчас было разбито. Он первый упорядочил механику, приложив к ней математические приемы, и первый свел движение механизмов к геометрическому чертежу. Он пытался через сечение полуцилиндра получить две средние пропорциональные для удвоения куба. А в геометрии он первый открыл куб…» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. VIII. 79—83).

Последнее утверждение, правда, не выглядит продуманным. Невозможно представить, что до Архита греки не имели понятия о кубе. Но в целом нарисованный здесь образ выглядит весьма впечатляюще. Философ и ученый, который при этом является еще и непобедимым полководцем, — второго такого примера, пожалуй, в истории и не найти.

Архит был, кстати, не только полководцем, но и крупным государственным деятелем. Собственно, «военачальник» («стратег») — так называлась в Таренте высшая полисная должность — не только командовал армией, но и стоял во главе всего государства. А Архита, как тут было упомянуто, тарентинцы избирали на эту должность многократно, несравненно чаще, чем кого-либо другого. Фактически ему вверили бразды правления. Иногда Архита называют тарентским тираном, но это, видимо, все-таки неправильно. Со словами «тиран», «тирания» у нас связываются однозначно негативные ассоциации, к Архиту не имеющие никакого отношения. Случается, впрочем, что его именуют и царем (мы только что встретили один такой случай), но и этого титула он в действительности не носил.

Во всяком случае, в Архите как бы возродился и воплотился исконный пифагорейский идеал философа-правителя, «идеального мужа», стоящего у руля полиса. Когда он при этом успевал еще и серьезно заниматься научными изысканиями — просто непонятно (если, конечно, не учитывать, что он принадлежал к эллинскому этносу, исключительному по своей многогранной одаренности). А вклад Архита в науки, особенно механико-математические, действительно весьма велик. Этот пифагореец утверждал, что с помощью математики можно познать не только мироздание в целом (это идея, восходящая к самому Пифагору), но и свойства всех отдельных вещей и явлений, что число и величина являются «двумя едиными первичными формами существующего». Архит занимался также проблемами гармонии в музыке и пришел к выводу, что высота звукового тона зависит от скорости движения звучащих тел.

Кстати, Архит сыграл немаловажную роль в судьбе великого Платона, в приобщении этого последнего к истинам пифагореизма. Но об этом подробнее будет говориться далее, в следующем параграфе данной главы.

Итак, пифагореизм продолжал существовать. Однако нельзя не заметить и то, что через некоторое время после смерти основоположника внутри его наметился определенный раскол, который прошел по нескольким линиям. Прежде всего, напомним о двух группах пифагорейцев — так называемых «математиках» и «акусматиках». На первых порах, при жизни Пифагора, это деление, насколько можно судить, соответствовало различным ступеням посвящения в учение — об этом говорилось выше. Но впоследствии «акусматики» и «математики» превратились даже в какой-то степени во враждующие группировки[170], каждая из которых предъявляла монополию на наследие учителя, настаивала на том, что именно ее интерпретация пифагореизма является единственно верной.

Группа «акусматиков» представляла, как обычно формулируют, фольклорно-религиозную, а группа «математиков» — научно-философскую традицию в пифагореизме. Первые заучивали наизусть афористичносентенциозные акусмы (примеры таковых приводились выше), вторые погружались в науки — арифметику, геометрию, астрономию, теорию музыки… Скажем, Филолай и Архит принадлежали, безусловно, именно к «математикам». В особенной степени это можно сказать об Архите: в его деятельности пифагорейские науки окончательно обособились от умозрительной философии и выделились в специальные дисциплины. Архита ведь с гораздо большим основанием можно назвать крупным ученым, чем крупным философом. Он, чувствуется, по склонностям своим был эмпириком.

Так вот, именно в процессе этой борьбы между «акусматиками» и «математиками» и создались два образа самосского мыслителя, не вполне совпадающие друг с другом: Пифагор как религиозный учитель и Пифагор как создатель математической науки. Эта двойственность, как можно было видеть из всего предыдущего изложения, сохраняется в восприятии Пифагора до наших дней.

Между «акусматиками» и «математиками» не было единства и в важном вопросе о том, следует ли предавать оглашению — посредством публикации трудов — пифагорейское учение. Сам Пифагор, как известно, ничего не писал, излагал свои взгляды в устной форме. К этому его обыкновению теперь и апеллировали «акусматики». С их точки зрения, предать пифагорейские истины гласности, чтобы о них узнали непосвященные, означало фактически предательство по отношению к памяти наставника. Для «математиков» же такого ограничения не существовало.

Не удивительно, что именно они первыми из пифагорейцев стали писать о своем учении. «Пионером» в данном отношении, согласно наиболее надежной традиции, выступил Филолай. «Учение Пифагорово невозможно было узнать до

Филолая: только Филолай обнародовал три прославленные книги…» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. VIII. 15). Это нужно понимать в том смысле, что Филолай, конечно, сам написал эти книги, в которых изложил суть пифагореизма, как он ее понимал; но вот опубликовал их, вероятно, под именем Пифагора — из скромности и пиетета перед учителем.

Вторит Диогену Лаэртскому Ямвлих: «…Никто не читал пифагорейских записок до времени Филолая: он впервые обнародовал те пресловутые три книги… лишь потому, что впал в крайнюю нужду. Он сам принадлежал к пифагорейскому братству и поэтому сочинил эти книги» (Ямвлих. Жизнь Пифагора. 31. 199). Тут даже более ясно сказано, что произведения, о которых идет речь, вышли из-под пера самого Филолая. Автор еще более поздний — христианский епископ Евсевий, живший в IV веке н. э., пишет: «…Тот, кто предал беседы Пифагора письменной огласке, — Филолай» (Евсевий Кесарийский. Против Гиерокла. 380, 8 Kayser). Заметим только, что лично беседы Пифагора Филолай, разумеется, слышать не мог, так что тут имеется в виду нечто более общее — разглашение пифагорейской традиции.

Инициатива Филолая по вполне понятным причинам породила замешательство в более консервативном «крыле» пифагорейского содружества. С одной стороны, сам этот факт мог быть там воспринят только крайне отрицательно: он, повторим, в глазах «акусматиков» являл собой прямую измену, более того — профанацию святынь. С другой стороны, имя такого крупного философа, как Филолай, было весьма авторитетно, и не так-то просто увязывались с ним негативные ассоциации. Хотелось, во всяком случае, очистить от них репутацию прославленного представителя школы. В результате возникло мнение, что подлинным-то «предателем» был не он, а еще до него какой-то другой пифагореец, некий Гиппас из Метапонта. Этот Гиппас — фигура достаточно загадочная. В историчности оного персонажа сомневаться вроде бы не приходится, но даже время его жизни является предметом дискуссий (то ли рубеж VI—V веков до н. э., то ли середина или даже вторая половина V века до н. э.)[171]. «Вообще Гиппас в пифагорейской традиции обрисован в мрачных тонах…»[172] Ему приписываются и общая неприязнь к Пифагору (он-де участвовал даже в заговоре Килона), и, в частности, пресловутая выдача секретов школы. Но, впрочем, в полной мере серьезно относиться ко всему этому трудно.

Как бы то ни было, при всех разногласиях сохранялось и нечто общее, объединявшее всех пифагорейцев. И в том числе знаменитая пифагорейская дружба. «Друзей он любил безмерно» — встречали мы, в числе прочих, и такое высказывание о Пифагоре. «Друг — второе я», «у друзей всё общее» — всё это ведь пифагорейские сентенции. Этих заветов последователи Пифагора продолжали держаться. Вот один в высшей степени характерный эпизод, относящийся к середине IV века до н. э., когда в Сиракузах — крупнейшем греческом городе Сицилии, то есть не слишком далеко от места рождения пифагорейства — правил неглупый, но жестокий и развращенный тиран Дионисий Младший[173].

Об этом тиране, а заодно и о его отце-тезке у нас еще будет повод поговорить в связи с судьбой Платона, который безуспешно пытался переделать их обоих (по очереди) в пресловутых «философов-правителей». Дионисию Младшему, впрочем, не чужды были и возвышенные порывы, но чаще они подавлялись самодурскими позывами, неизбежными для человека, поставленного по правам наследования в положение верховного и бесконтрольного властителя.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пифагор"

Книги похожие на "Пифагор" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Суриков - Пифагор"

Отзывы читателей о книге "Пифагор", комментарии и мнения людей о произведении.