Игорь Суриков - Пифагор

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

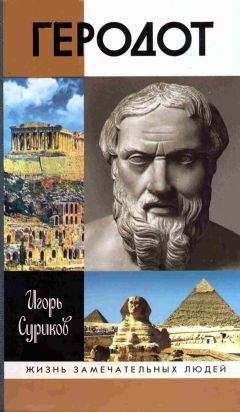

Описание книги "Пифагор"

Описание и краткое содержание "Пифагор" читать бесплатно онлайн.

Имя древнегреческого ученого Пифагора известно каждому еще со школьной скамьи. Но доказательство знаменитой теоремы о квадрате гипотенузы и сумме квадратов катетов — лишь малое из того многого, что дал миру этот удивительный человек. Мыслитель и философ (между прочим, первым введший в оборот слова «философ» и «философия»), религиозный деятель, разработавший учение о «метемпсихозе» — переселении душ, мистик и пророк, которого ученики всерьез воспринимали как бога или полубога, он был одним из крупнейших деятелей греческой «интеллектуальной революции». А ведь в ходе этой революции и был, по сути, создан фундамент, на котором и поныне зиждется наша цивилизация. О судьбе Пифагора и созданного им учения, а также о Греции его времени — VI века до н. э., конца так называемой архаической эпохи, — рассказывает в своей новой книге признанный знаток античной истории и философии, доктор исторических наук Игорь Суриков.

Нельзя сказать, что этот рассказ во всей точностью соответствует Пифагоровой теории метемпсихоза, как мы ее знаем из других источников. Так, Пифагор вроде бы ничего не говорил о том, что душа сама себе выбирает будущее тело. Это — некое новшество, придуманное самим Платоном. Не исключаем даже, что с какой-то иронической целью. Ведь Платон, между прочим, был еще и великим иронистом, и нотки его изумительной иронии пронизывают весь только что приведенный рассказ. Дескать, хотите — верьте, хотите — нет… Впрочем, если от этой иронии отвлечься, то в целом перед нами повествование, весьма сильно напоминающее пифагореизм, в том числе и в деталях (души людей могут переходить в тела животных, равно как и наоборот).

Впрочем, самым «пифагорейским» произведением Платона обычно признают даже не «Государство», а диалог «Тимей», написанный еще позже — в 350-х годах до н. э. Иными словами, перед нами плод творчества уже Платона-старика, один из итоговых его трудов. Связанный с пифагореизмом характер этого сочинения проявился даже в том, что его заглавным героем (по имени которого диалог и назван) философ избрал некоего Тимея, пифагорейца из Локр Эпизефирских (греческий полис в Южной Италии).

Тимей беседует с Сократом. И в этом разговоре, что интересно, Сократ не играет роль главного действующего лица, как по большей части бывает у Платона, а выступает в роли внимательного слушателя. Ведущая же роль принадлежит Тимею, который излагает идеи о происхождении и устройстве мироздания — вполне согласующиеся со взглядами Пифагора.

Таков поздний Платон. Практически законченный пифагореец. Во всяком случае, никто не усомнится, что он чем дальше, тем больше двигался к этому статусу. То же движение продолжалось в его философской школе — Академии — и еще некоторое время после смерти основателя.

Непосредственным преемником Платона по руководству Академией стал его племянник Спевсипп. Кстати, этим был сильно обижен самый талантливый философ из всех, кто тогда находился в платоновской школе. Речь идет, разумеется, об Аристотеле. Он не без веских причин надеялся, что возглавить Академию поручат именно ему. А когда так не вышло, даже временно покинул Афины. Помимо прочего, Аристотелю, судя по всему, отнюдь не импонировало нарастание в среде платоников интереса к пифагореизму. Сам-то он к этому течению мысли относился весьма скептически. Эмпирик, сын врача… Никак не могла ему нравиться вся эта мистика чисел.

А в Академии пифагорейские идеи процветали. Спевсипп попросту «заменил платоновские идеи числами, которые понимал как самостоятельные субстанции, отделенные от чувственных вещей»[180]. Спевсиппа на посту схоларха сменил Ксенократ. Этот хоть и дружил с Аристотелем, но тоже с крайним пиететом относился к Пифагору. Он написал, в числе прочих, труд «Пифагорейские вопросы» (название явно перекликается с заголовком трактата Спевсиппа «О пифагорейских числах»).

Аристотель же всю силу своего мощного ума направил (если не в первую, то уж точно и не в последнюю очередь) на борьбу с пифагорейскими тенденциями. В главном философском труде Аристотеля «Метафизика» подвергнуты жесткой, последовательной критике взгляды «так называемых пифагорейцев», как он их с некоторым презрением называет.

Авторитет Аристотеля уже при жизни был огромен. И его вклад в дискуссию о пифагореизме имел, помимо прочих, тот результат, что авторитет этого философского учения сильно пошатнулся. Пифагорейцы, напомню, делились тогда на «акусматиков» и «математиков». Первых, конечно, аристотелевские аргументы не слишком волновали, и вряд ли они с ними всерьез знакомились. Для этих людей Пифагор был религиозным учителем, вдохновенным мистиком. А против мистики бороться логическими средствами бесполезно.

Другое дело — более рационально мыслившие «математики». Они стремились превратить пифагореизм в научную философию, освободить его от архаичных элементов. А после отточенных возражений Аристотеля пифагорейское учение выглядело настолько наивным, устаревшим, что, казалось, не поддавалось усовершенствованию. А если и поддавалось — то только за счет отказа от некоторых принципиальных идей самого Пифагора.

Так, многие пифагорейцы IV века до н. э. (то есть как раз современники Аристотеля) уже не верили в метемпсихоз[181]. Но можно ли пифагореизм без метемпсихоза вообще признавать пифагореизмом? Во всяком случае, это будет какой-то уж очень нетрадиционный пифагореизм, к тому же явно содержащий в себе внутренние противоречия.

И, наверное, закономерно, что пифагорейцы этого поколения — поколения учеников Филолая — нередко воспринимались как «последние из пифагорейцев» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. VIII. 46). В дальнейшем же пути двух ветвей учения окончательно разошлись. «Акусматики» выпали из истории философской мысли. «Математики» же переориентировались на иные направления в философии. В высшей степени характерна, например, судьба знакомого нам Аристоксена: начинал он как последователь Пифагора, но затем перебрался из родного Тарента в Афины и стал там перипатетиком, учеником Аристотеля.

Как ни парадоксально, пифагореизм дольше продержался в Платоновской академии (применительно к этой разновидности пифагорейской философии часто употребляют термины «платонизирующий пифагореизм»[182]). Но и через этот бастион пифагорейских идей уже через несколько десятилетий прошла трещина. В 265 году до н. э. очередным главой школы стал Аркесилай, который коренным образом изменил характер проповедовавшихся в ней взглядов.

С Аркесилаем связан переход к так называемому академическому скептицизму. А именно: этот мыслитель утверждал, что цель философии — не обладание истиной, а отсутствие заблуждений. И чтобы не допустить ошибок, лучше вообще воздерживаться от позитивных суждений догматического характера, поскольку доказать истинность любого такого суждения, строго говоря, невозможно.

Победа в Академии скептического подхода наносила серьезный удар в том числе и по пифагорейским идеям — они ведь тоже недоказуемы. Одним словом, пифагореизм подвергался в эпоху эллинизма атакам буквально со всех сторон. Его критиковали перипатетики-«аристотелевцы», от него отреклись платоники-«академики». Тогда же появились новые весьма влиятельные философские школы — стоицизм и эпикуреизм; их представителям взгляды Пифагора тоже были никоим образом не близки.

Вполне естественно поэтому, что эллинистический период (III—I века до н. э.) на протяжении своей большей части был для пифагореизма временем тяжелого упадка. Почти перестали появляться сколько-нибудь крупные философы этого направления. Могло даже показаться, что оно просто погибло. Впрочем, такое впечатление было бы ложным, и пифагорейскому учению еще было суждено возродиться, хотя и в значительно изменившейся форме.

В то время как пифагореизм становился всё менее популярным в среде самих греков, им начали интересоваться римляне. Как-то в конце IV века до н. э. Дельфийский оракул по некоему поводу дал им предписание: установить в своем городе статую мудрейшего из эллинов. Кого именно — не уточнялось: это власти Римской республики должны были решить сами. Они сделали выбор именно в пользу Пифагора, и на Форуме — главной площади Рима — появилось его изваяние[183].

Почему именно его? Это казалось парадоксальным даже некоторым из самих античных авторов. Так, известный римский ученый-энциклопедист Плиний Старший замечает по данному поводу: «И странно, что те сенаторы Сократу, тем же богом (Аполлоном. — И. С.) предпочтенному в мудрости всем, предпочли Пифагора» (Плиний Старший. Естественная история. XXXIV. 11. 26). Здесь намек на то, что в V веке до н. э. Дельфийский оракул своим речением объявил Сократа самым мудрым из людей. И ведь действительно, даже и для нас ныне если кто-то из философов и предстает этаким живым воплощением мудрости, то это именно Сократ.

Римляне же сочли таковым Пифагора. Тут, несомненно, нужно учитывать, где именно учил и приобрел славу переселившийся с Самоса мыслитель. В греческих полисах Южной Италии — иными словами, не столь уж далеко от растущего и расширяющего свои владения Рима. Первыми эллинами, с которыми познакомились римляне, были, естественно, те, которые жили в Великой Греции. От них-то жители сурового «Ромулова города» и получили свои самые первичные знания о философии. А эти италийские греки, само собой, особенно благоговели перед именем Пифагора.

В результате сложилась даже легенда, согласно которой второй римский царь Нума Помпилий (непосредственный преемник полумифического Ромула) якобы лично знал Пифагора и был его учеником (Плутарх. Нума. 8). Соответствовать истине это никак не может: правление Нумы датируют концом VIII — началом VII века до н. э., его смерть относят к 671 году до н. э. Иными словами, он скончался за век до рождения Пифагора! Но весьма характерен тот факт, что подобное сказание появилось, причем греческий мудрец в нем оказался связан (вопреки всем хронологическим препятствиям) именно с Нумой, которого тоже изображали самым мудрым из всех царей Рима. Римляне пытались, так сказать, всеми правдами и неправдами ассоциировать себя с великим эллином, к которому испытывали большой пиетет.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пифагор"

Книги похожие на "Пифагор" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Суриков - Пифагор"

Отзывы читателей о книге "Пифагор", комментарии и мнения людей о произведении.