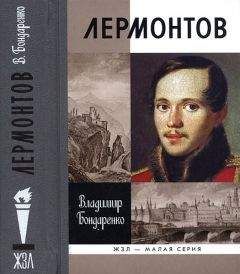

Владимир Бондаренко - Лермонтов: Мистический гений

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Лермонтов: Мистический гений"

Описание и краткое содержание "Лермонтов: Мистический гений" читать бесплатно онлайн.

Прошли столетия с того дня, когда у горы Машук был убит великий русский поэт, национальный гений Михаил Юрьевич Лермонтов. В новой книге о нем, пожалуй, впервые за 200 лет рассказано о мистических корнях поэта, идущих от его древних предков, и содержится столько интригующего, что она наверняка заинтересует и маститых литераторов, и самого широкого читателя.

Исследование известного критика и публициста Владимира Бондаренко, в отличие от многочисленных беллетризированных семейно-бытовых биографий, затрагивает важнейшие проблемы бытия и раскрывает основу жизненной позиции Лермонтова, сурово противостоящего и светской власти, и духовной, и нормативно-бытовой. Нужен ли был властям такой вольный поэт? Почему современники поэта считали дуэль убийством, а иные современные лермонтоведы оправдывают Мартынова? Почему молчание о причинах гибели Лермонтова затянулось на целых 30 лет? Василий Розанов писал о «вечно печальной дуэли», Владимир Бондаренко — о «вечно преступной»…

Автор резко выступает против всех мистификаций и сплетен о поэте, для него Лермонтов во всех своих противоречиях, при всей сложности характера — прежде всего, величайший национальный русский гений, очень рано осознавший свою трагическую миссию.

В том же 1837 году написал поэт и свои наиболее молитвенные стихи, и многие кавказские стихи с восточной тематикой. Вдали от суетного света ему всегда хорошо писалось. Добирался до своего полка Лермонтов достаточно долго. Это вошло у него в привычку. К месту назначения или к месту ссылки он всегда ехал месяцами, делая остановки во всех заинтересовавших его поселениях. А на Кавказе его интересовало всё.

В Ставрополь опальный поэт приехал где-то в начале мая. И сразу же попал под опеку и покровительство своих дальних и ближних родственников по линии Столыпиных, друзей и знакомых его родни. Поэтому срочно отправлять по месту назначения, в Нижегородский драгунский полк, стоящий где-то под Тифлисом в Грузии, никто из ставропольских генералов приехавшего поэта не стал. Он сам отправился в путешествие вдоль левого берега Терека до Кизляра. Рисовал, писал стихи, вспоминал детские маршруты по Кавказу.

Впервые еще в детстве Миша Лермонтов вместе с бабушкой и семьей А. А. Столыпина ездил летом 1818 года к сестре бабушки Екатерине Алексеевне, жене генерал-майора Акима Васильевича Хастатова. У них было два имения недалеко от Кизляра на Тереке и в Пятигорске, тогдашнем Горячеводске. Хастатовы и порассказывали во время первых детских поездок на Кавказ Мишелю о войне на Кавказе, о жизни горцев. Думаю, пробудились среди Кавказских гор у Михаила Лермонтова и все родовые чувства потомка шотландских горцев. С тех пор стал Кавказ для него одним из любимых мест на земле. Второй раз побывали опять же большой семьей, с бабушками и тетушками, с придворной челядью, летом 1820 года, третий раз — в 1825 году. Там зародились в голове у подростка все кавказские замыслы поэм: «Черкесы» (1828), «Кавказский пленник» (1828), «Аул Бастунджи» (1833–1834), «Хаджи Абрек» (1833). Тогда же Мишель стал увлекаться кавказскими пейзажами, что-то присочинял, что-то вспоминал из детских путешествий. Там, на Кавказе он впервые пережил чувство любви, с самых малых лет Кавказ стал для Лермонтова и источником поэтического вдохновения, и полигоном его боевой, полной опасности жизни, и приютом любящей души, и притягательным своей природной красотой краем.

До своего полка прапорщик Лермонтов не спешил добираться. В Тамани ему довелось повидать контрабандистов и возник замысел повести «Тамань». Случаи из жизни его родственника, помещика Хастатова, послужили материалом для повестей «Бэла» и «Фаталист». Живописные виды гор и ущелий способствовали появлению его чудных акварелей и рисунков. Июнь, июль и начало августа он лазил по горам, принимал в Пятигорске минеральные ванны, укреплявшие его здоровье. В этом раздвоении натур тоже есть постоянная лермонтовская разноплановость характера и образа жизни. Дорвавшись до стычек с горцами, Лермонтов показывает себя храбрецом, но к постоянной службе в войсках его не тянет, привычно берет справки о болезнях, привычно лечится на водах. В Пятигорске он сблизился с доктором Н. В. Майером, послужившим прототипом доктора Вернера в повести «Княжна Мери». К сожалению, как часто и бывает, после выхода целиком романа «Герой нашего времени» доктор был резко недоволен тем, как он был изображен. Один его знакомый еще со времен Московского пансиона Η. М. Сатин вспоминал: «Лермонтов снял с него портрет поразительно верный; но умный Майер обиделся, и, когда „Княжна Мери“ была напечатана, он писал ко мне о Лермонтове: „Ничтожный человек, ничтожный талант“…» Как-то привычно все персонажи, запечатленные Михаилом Лермонтовым и в стихах, и в прозе, негодуют и оскорбляются. За исключением женщин, иногда с большим преувеличением, как та же Екатерина Сушкова, находящих себя изображенными в поэзии и прозе Лермонтова.

Думаю, дело еще и в том, что тогда светское дворянское общество еще не привыкло к существованию русской литературы, предпочитая французскую или немецкую, не привыкло видеть свое верное отражение в характерах героев. Так было и с прототипами Пушкина, Грибоедова, Гоголя. Молодой и занозистый офицер как-то не совмещался в умах светского окружения с ликом пророка и властителя дум. Да и время николаевское было лишено пафоса и героичности. В чем-то оно очень схоже с нашим нынешним временем. Вспомним то же «Бородино», обращается старый ветеран, свидетель дней Александровых, славных битв и побед, к молодому солдату уже николаевских времен: «— Да, были люди в наше время, / Не то, что нынешнее племя: / Богатыри — не вы! / Плохая им досталась доля: / Немногие вернулись с поля…» Так же могли и ветераны Великой Отечественной войны обратиться к внукам пустого и безыдеального нынешнего времени. Да и поэт, подобный Михаилу Лермонтову, сегодня был бы явно в опале. Президенты и императоры могут восхвалять и цитировать его искренние патриотические стихи, поражаться его слиянию с духом народным, но одновременно негодовать по поводу его чересчур независимого и вольнодумного поведения. Так было и с «Бородино». И с «Песней про… купца Калашникова». Когда издатель «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду» А. А. Краевский отослал поэму в цензуру, ему отказали, ибо поэт только что был сослан на Кавказ. Краевский обратился к Жуковскому, имевшему влияние на императора. Жуковский от поэмы пришел в восторг и употребил все свои связи, чтобы поэму опубликовали. Народность, державность — всё соответствовало государственной политике. Добро на публикацию дали, но… без фамилии сосланного автора. Так и вышла «Песня… про купца Калашникова» с подписью «ъ». Подобное случалось с Михаилом Лермонтовым не раз. Его русское органическое народное начало, которое так приветствовалось и во времена Николая I, и в советские времена, и ныне, всегда сталкивалось с его вольнолюбивой, вечно бунтарской и стихийной кельтской родовой традицией. Его шотландская мистика конфликтовала в нем самом с такой же естественной византийской, имперской традицией. Его чухломские северные полуязыческие корни соприкасались с европейским дворянским аристократическим воспитанием.

И потому его изумительная поэзия не собирается воедино, в одну прямую линию, а всегда разнонаправлена. Западникам и либералам в поэзии Лермонтова не нравится и абсолютно чуждо одно, те же «Бородино» и «Песня про… купца Калашникова», записным патриотам не подходят его шотландские мотивы, его мистичность и демонизм. Он — автор явно еретических богоборческих стихов, и одновременно, мало у кого из русских поэтов можно найти такую чистую православную поэзию, такое внемление Богу, как у Лермонтова.

Так и на Кавказе. С одной стороны, он рвется в самые опасные схватки, дружит с самыми отчаянными офицерами и одновременно восторгается смелостью и свободолюбием горцев, не желающих подпадать под опеку Российской империи даже на самых выгодных для них условиях. Впрочем, настоящих боевых действий в свою первую ссылку на Кавказ он так и не дождался. Пока в Тамани ждал почтового судна до Геленджика, пока ждал в Ставрополе оформления всех документов и получения путевых денег, государь Николай I сам отправился в поездку на Кавказ, и в Тифлисе 11 октября 1837 года среди других государевых помилований и снисхождений, усилиями всё той же неутомимой бабушки Елизаветы Алексеевны, было подписано и прощение прапорщика Лермонтова, и отдан высочайший приказ по кавалерии о переводе «в Гродненский гусарский полк корнетом». Поэт В. А. Жуковский отмечает в дневнике: «Пребывание в Новочеркасске. Прибытие государя… Прощение Лермонтова…»

Уже после прощения, наконец-то, в конце октября 1837 года Михаил Лермонтов отправляется в свой назначенный ему Нижегородский драгунский полк, проезжает через всё Закавказье — «был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии». С тех пор и азербайджанцы, и грузины считают его своим поэтом. В Азербайджане познакомился с поэтом Мирзой Ахундовым, который и рассказал ему сказку, ставшую основой лермонтовской поэмы «Ашик-Кериб». В Грузии побывал в Цинандали, где сдружился с семьей Александра Гарсевановича Чавчавадзе. Наконец, 1 ноября 1837 года в «Русском инвалиде» был опубликован высочайший приказ о переводе Лермонтова в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. За этот менее чем годовалый период пребывания на Кавказе поэт не только написал и даже опубликовал свои ставшие классическими произведения, но и продумал весь замысел романа «Герой нашего времени», замыслил многие свои восточные поэмы. Пусть и не повоевал по-настоящему, но возвращался с Кавказа с чувством победы. Он не столько воевал, сколько странствовал и записывал увиденное, общался с Александром Александровичем Бестужевым-Марлинским, с декабристами, служившими на Кавказе рядовыми. Там же познакомился и с князем Александром Ивановичем Одоевским. Позже он написал стихотворение на смерть этого яркого и талантливого человека, одного из декабристов, из Сибири прибывших на Кавказ.

Я знал его: мы странствовали с ним

В горах востока… и тоску изгнанья

Делили дружно; но к полям родным

Вернулся я, и время испытанья

Промчалося законной чередой;

А он не дождался минуты сладкой:

Под бедною походною палаткой

Болезнь его сразила, и с собой

В могилу он унес летучий рой

Еще незрелых, темных вдохновений,

Обманутых надежд и горьких сожалений…[41]

Как часто и бывало у Лермонтова, которого никак не хотели воспринимать как большого поэта его многие сотоварищи, после появления этого стихотворения памяти Одоевского на Лермонтова набросились друзья Одоевского, в том числе и декабристы. Мол, не помним их дружеского общения… И не видели его рядом с декабристом. Вместо того чтобы восхититься таким поэтическим посвящением памяти их товарища, они бросились протестовать. Чему и зачем? Лермонтов и Одоевский вместе были на Кавказе в тот период — это факт. Они были знакомы — это тоже факт. А проникать в глубину их знакомства, даже, может быть, и мимолетного, никто, кроме самого поэта, не вправе. Даже если они встречались один или два раза, поэт имел право написать то, что он написал. Остается только поражаться низкой культуре так называемого дворянства, не способного понять восхитительное поэтическое слово, прочувствовать глубину его образов. Генерал Филипсон якобы берет под защиту князя Одоевского: «Не могу понять, как мог Лермонтов в своих воспоминаниях написать, что он был при кончине Одоевского. Его не было не только в отряде на Псезуаппе, но и даже на всем берегу Черного моря». Как Филипсон мог назвать поминальное стихотворение воспоминаниями (ибо больше ничего об Одоевском Лермонтов не писал)? Или вообще, как и многие другие, писал свои заметки на основании светских сплетен? Бог им всем судья. Но как же все они ненавидели гениального поэта, явно выпирающего из их слоя светской черни. Ненавидят и до сих пор.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лермонтов: Мистический гений"

Книги похожие на "Лермонтов: Мистический гений" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Бондаренко - Лермонтов: Мистический гений"

Отзывы читателей о книге "Лермонтов: Мистический гений", комментарии и мнения людей о произведении.