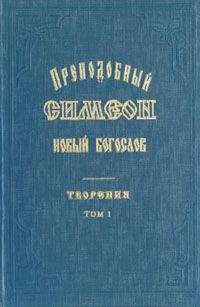

Максим Исповедник - Творения

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Творения"

Описание и краткое содержание "Творения" читать бесплатно онлайн.

Собрание творений преп. Максима Исповедника из разных источников в Сети.

925

Буквально: «отрешенным» (или: «вольным») и «простым» τό άφετον και άπλοϋν. Поскольку прп. Максим ссылается на «отцов», то можно предположить, что его слова имеют определенный источник. Самое близкое найденное нами параллельное место — слова в Ареопагитиках, где встречаются сходные выражения, правда, применительно к ангелам: τό δέ γυμνόν και άνυπόδετον τό άφετον και εΰλυτον και άσχετον και καθαρεϋον της των έκτος προσθήκης και τό προς την απλότητα την θείαν ώς έφικτόν άφομοιωτικόν («нагота же и необутость означают вольность, легкость, необремененность и свободу от всякого внешнего прибавления и уподобление, в меру возможного, божественной простоте» (Ps. — Dion. с. h. 15, 3: 54–17» ed. Heil, Ritter; рус. пер. Μ. Г. Ермаковой по изд: Пс. — Дионисий, О небесной Иерархии 1997, с. 143).

926

Ср. в Thal 40: «…телесные естества, [состоящие] из материи и формы, и умопостигаемые существа, [состоящие] из сущности и привходящего свойства» (PG 90, 396С, рус. пер. А. И. Сидорова, цит. по изд.: Максим Исповедник 1993, кн. II, с. 104 с небольшим изменением).

927

Или: «логос» (в данном случае речь, очевидно, идет о «внутреннем слове»).

928

Ср. у св. Григория Богослова о неподвижности (или: неизменности) ипостасных особенностей Ипостасей Троицы: «[ипостасная] особенность неизменна, ибо как бы она оставалась своеобразной, если бы изменялась и превращалась» (Greg. Naz. or. 39.12: PG 36, 348. 31). Таким образом, прп. Максим излагает теорию о внутреннем слове, проводя аналогию с учением о Троице, каким оно было разработано Каппадокийскими отцами, в частности, прибегая к понятию «особенности» (рождения) в отношении рождаемого нерожденной душой — умом (он в этой аналогии уподобляется БоГу Отцу) слова, уподобляемого Богу Слову, имеющему ипостасную особенность «рождения» (ср. у св. Григория Богослова or. 23: PG 35,1161 С-1164А, где проводится эта аналогия, развернутая, однако, от устроения человека к устроению Троицы). Оправдание аналогии находим в следующем, qu. dub. 105: «Душа наша, по образу Божию была создана [и] в трех сих созерцается, в уме, логосе и духе». Тем не менее начинает прп. Максим qu. dub. 104 с утверждения, что только Бог прост и абсолютен.

929

См. Greg. Naz. or. 23.8. de pace: PG 35,1160. 38–45.

930

Ср. в amb. 1: PG 91, 1036В: «Здесь нет объяснения причины сверхсущностной Причины сущих, но истолкование благочестивого мнения о Ней». Проблематика qu. dub. 105 — одна из наиболее важных в богословии прп. Максима, судя по тому, что он возвращался к ней много раз на протяжении своей жизни. В частности, в Трудностях к Фоме, в amb. 1: PG 91, 1036А (ок. 634 г., то есть почти десять лет спустя после написания qu. dub. 105) прп. Максим отвечает на вопрос о том, как сочетаются между собой отрывок из слова св. Григория о мире (or. 23.8), разбираемый в qu. dub. 105, и другой — из его первого Слова о Сыне: «Поэтому от начала Едйница, подвигнутая в Двоицу, [дойдя] до Троицы, остановилась» (Gr. Naz. or. 29.2; рус. пер. цит. по изд.: Григорий Богослов 1889, т. 3, с. 43). В свою очередь, отрывок из Слова о Сыне (содержащий ту же проблематику — «движения» в Троице) разбирается им в amb. 23: PG 91, 1257С-1261А (ок. 328–330). Наконец, оба отрывка из св. Григория, касающиеся вопроса о движении в Боге, которое прп. Максим настойчиво отвергает, снова обсуждаются им во Втором письме к Фоме (ок. 640 г.). Многие исследователи прп. Максима уделили внимание разбору этих мест. В частности, проблематику amb. 1 разбирает Пире (см. Piret 1983, р. 78–79)5 из других работ, посвященных amb. 1 и смежной amb. 23, следует также упомянуть статьи Лаута (Louth 1993) и Редови- ца (Redovics 2001). В последней статье приводится краткая, но весьма полезная библиография по толкованию or. 29.2 св. Григория в контексте преемства и полемики с неоплатонизмом; это место представляет собой одну из «классических» трудностей и для современных патрологов и богословов его толкования существенно разнятся (см., напр., Cross 2006, р. 105–116). Кроме того, следует указать на краткий, но весьма содержательный разбор проблематики «движения Бога» в патристиче- ской традиции в связи с amb. 23 в схолиях А. М. Шуф- рина в: Максим Исповедник 2007а, с. 301–305.

931

Или: «согласно с Ней».

932

Итак, если у св. Григория и в or. 23.8. и в or. 29.2, на первый взгляд, идет речь об «образовании» Троицы, то прп. Максим толкует эти слова отнюдь не в смысле такого «саморазвертывания» в Боге. В amb. 23 он дает это понять, говоря, что «Божество… по сущности и природе совершенно неподвижно» (PG 91,1260А), из чего следует, что сказанное о движении Божества, не характеризует Бога — в–Себе, то есть «развертывания» Ипостасей в некоем движении Божества (от Единицы к Двоице и Троице). Как замечает Ларше: «утверждение Григория, что «от начала Монада [в этом контексте — Отец] подвиглась к Двоице [Отец и Сын] и остановилась в Троице [Отец, Сын и Дух] «не может быть отнесено к Богу, рассматриваемому в Себе, и понимается исключительно по отношению к человеку, старающемуся Его найти и познать» (Larchet 1994, р. 17). Итак, в qu. dub. 105, amb. 23 и amb. 1 прп. Максим понимает движение, о котором говорит св. Григорий, не в смысле движения саморазвертывания в Боге при «образовании» Троицы, а как движение ума человека или ангела, просвещаемого и движимого действием Божиим.

933

Преодоления «двоицы» в контексте триадологии обсуждается прп. Максимом в amb. 10: PG 91,1193D-1196C.

934

В Thal. 13, толкуя Рим. I, 20, то есть высказывание ап. Павла, в котором говорится о возможности бого- познания язычниками (не имевшими Закона писаного), прп. Максим утверждает, что «на основании мудрого созерцания творения мы постигаем учение о Святой Троице, то есть [учение] об Отце, Сыне и Святом Духе», и даже добавляет, что «прокляты те, которые не научились постигать из созерцания сущих Причину их и природные свойства этой Причины, то есть Силу и Божество. Ибо тварь взывает своими делами и как бы возвещает тем, кто обладает духовным слухом, собственную Причину, троично воспеваемую, то есть Бога и Отца, и неизреченную Его Силу и Божество, то есть Единородное Слово и Духа Святого. Это и есть «невидимое Бога»(Рим. I, 2о), мысленно созерцаемое от создания мира» (PG 90,196В — С, рус. пер. С. Л. Епифановича и А. И. Сидорова, цит. по изд.: Максим Исповедник 1993, кн. II, с. 47). Таким образом, тезис о познании Троицы из естественного созерцания у прп. Максима встречается неоднократно. Шервуд (Sherwood 1955, р. 145, п. 39) ссылается на Thal. 13: PG 90, 296В и пишет: «Источник триады [бытие — бытие мудрым — бытие живым] — Прокл через Дионисия». Ср. также схолию I к Thal. 13: PG 90, 296C‑D.

935

Или: «разуме».

936

Тунберг специально рассматривает вопрос об imago Trinitatis>то есть душе человека как образе Троицы, согласно прп. Максиму (см. Thunberg 1965, р. 137-!39)· Он, в частности, отмечает два места, в которых эта идея явно просматривается у прп. Максима. Одним из них является место в amb. 10: PG 91,1196В, а вторым — amb. 7: PG 91,1088А, где говорится о состоянии обожения как о таком, в котором «[мы]… будем знать все вещи, уже не поддерживая [состояния] движения вокруг них за счет неведения, как придвинувшиеся своим умом, словом- логосом, духом вплотную к великому Уму, Слову — Логосу, Духу, а лучше [сказать]: собою целиком — к целому Богу, как прообразующему Образу» (рус. пер. А. М. Шуфрина). Тунберг обращает внимание на предысторию идеи imago Trinitatis у прп. Максима, которая восходит к or. 23: PG 35, 1161 С-1164А св. Григория Богослова: «Знаем, что одно и то же естество Божества, познаваемое в Безначальном, в Рождении и Исхождении (как бы в уме, который в нас, в слове и духе, поскольку с чувственным сравнивается духовное и с малым — высочайшее, тогда как мнимый образ не достигает вполне до истины» (цит. по изд.: Григорий Богослов 1994, т. I, с. 333 с изм.). У прп. Максима идея imago Trinitatis встречается впервые, видимо, в qu. dub. 105. Обобщая все эти случаи, Тунберг пишет, что наличие у прп. Максима идеи imago Trinitatis несомненно, но в то же время прп. Максим не останавливается слишком подробно на этом моменте, то есть у него (как замечает и Лаут, см. Louth 1996, р. 211, п. 120), как и в византийском богословии в целом, эта идея не играет такой роли, как на Западе после Августина (см. у Августина: de Trin. 9–10). Тунберг считает, что такая незначительная роль подобных аналогий у прп. Максима связана с апофатическим характером его богословия, предупреждающего против того, чтобы искать познания тайны Троицы в творении. Вслед за Шервудом Тунберг утверждает, что для прп. Максима все обретаемое в природе может быть лишь «намеком» (adumbration) на Троицу. Впрочем, Тунберг замечает, что и эти намеки могли играть для прп. Максима важную роль на уровне антропологическом и межчеловеческом, как это видно на примере Авраама (Мах. ер. 2: PG 91, 40 °C и Thal. 28: PG 90, 360D), применительно к которому пришествие трех ангелов иллюстрирует отношение между внутренним единством человека, достигаемым через высвобождение ума в плане зависимости от материального, а также откровением Святой Троицы разумным существам в тварном мире. К примерам, приведенным Тунбергом и Лаутом, можно добавить еще один, где хотя и не говорится об уподоблении Троице, идет речь о достижении единства между тремя силами души: умом, разумом и жизненной силой (myst. 5). Во всех этих случаях прп. Максим подчеркивает, что обращенность к Единому Богу, предпочтение Его всему чувственному и даже тварному созидает единство и цельность человека без упразднения различия трех сил его души, но через уподобление его внутреннего устроения Святой Троице. Не трихотомия души как таковая является у прп. Максима средством познания Бога (как у Августина), но — душа, уподобившаяся Троице, напечатлевает Ее в себе и научается «мыслимому в Ней единству». Торонен (Törönen 2007, р. 77, п. 39) указывает еще на несколько мест, где прп. Максим говорит о душе как образе Троицы: Thal. 32: 225 и or. dorn. 436–438: 52–53» а также: Thal 25:161–163 (Laga, Steel) (к этому списку можно прибавить qu. dub. I, 34. Он же отмечает несколько случаев, когда в последующей православной традиции проводятся такие параллели: Sym. N. Theol. hymn. 44: 70 ff. (SC 196); Greg. Pal. cap. 150: 40.126–128, ed. Sinkewicz.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Творения"

Книги похожие на "Творения" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Максим Исповедник - Творения"

Отзывы читателей о книге "Творения", комментарии и мнения людей о произведении.