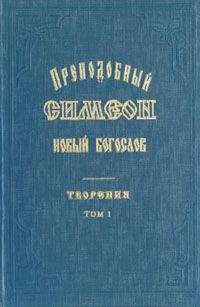

Максим Исповедник - Творения

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Творения"

Описание и краткое содержание "Творения" читать бесплатно онлайн.

Собрание творений преп. Максима Исповедника из разных источников в Сети.

970

См. Ин. 19, 32, зз; Мф. 27, 38; Мк. 15, 27. П. К. Доброцветов понял вопрос прп. Максима неверно: «По какой причине Господь на кресте был распят меж двух разбойников» (Максим Исповедник 2008, с. 164), что отразилось и далее на его переводе.

971

Подробнее анагогическое толкование двух разбойников у прп. Максима в amb. 53: PG 91,1372С-1376В.

972

См. Деян. 9, 7.

973

См. Деян. 22, 9.

974

См. Joan. Chrys. hom. in act47. 2: PG 60, 328–329. Интересный пример, когда прп. Максим отдает должное представителю Антиохийкой школы экзегезы — Златоусту за его проницательное историческое толкование, это лишний раз доказывает, что прп. Максим проявлял интерес и к таким толкованиям, а не только к анагоге. Д. Прассас (Prassas 2003, р. 345) отмечает еще одно толкование этого места у Златоуста (Joan. Chrys. hom. in act., 19: PG 60,153), трактовка которого несколько отличается от места, на которое ссылается прп. Максим.

975

Или: «помыслы» (λογισμούς). Словарь Лэмпа приводит следующие примеры употребления этого слова: «λογισμός — это движение души вокруг чего‑либо» (doctr. patr. 33. 262. 26, ed. Diekamp), или: «первая приходящая на ум мысль» (ibid. 263.9).

976

См. Ос. и, 8: LXX.

977

Учение о промысле Божием о творении развито прп. Максимом в Трудностях к Иоанну (см., в частности, amb. 10: PG 91,1189А-1193 С, особенно: 1193А).

978

Ср.: «Ежели велико и непостижимо различие людей — каждого по отношению к каждому — и переменчивость каждого по отношению к самому себе в [образе] жизни и нравах, и мнениях, и произволениях, и желаниях, в знаниях же и потребностях, и намерениях, и самих помыслах души, которые почти что беспредельны, и во всем, что каждый день и час изменяется вместе с прилучающимися обстоятельствами (ибо это существо (τό ζώον) — человек — весьма переменчиво и быстро переменяется вместе со временами и обстоятельствами), то всяческая необходимость [надлежит] и Промыслу, охватывающему все и каждое своим предведением, казаться различным и многообразным, и сложным, и распространяющимся по мере неохватности преумноженных [творений Божиих], и приспосабливаться каждому на пользу во всем и во всяком смысле, вплоть до малейших движений души и тела» (amb. 10: PG 91, И93В>рус. пер. архим. Нектария (Яшунского) по: Максим Исповедник 2оо6у с. 170–171). Следуя Немесию (Nemes. de nat. horn. 44), прп. Максим настаивает на наличии промысла о каждом человеческом индивиде, не считая, что переменчивость наших состояний и воли может как‑то противоречить наличию промысла, «подобающим образом приспосабливающегося» к нашей переменчивости. Непостижимость для нас такого «приспосабливающегося» к нашей изменчивости промысла не отменяет для Неме- сия и прп. Максима веры в то, что он существует, проистекающей из веры в Бога, пекущегося о Своем творении; скорее эта непостижимость укрепляет веру в промысел. О промысле Бога об индивидах, согласно прп. Максиму, см. в: Benevich 2009а.

979

У прп. Максима так: «сердце его», в LXX — «сердце их».

980

Ср. в amb. 42: PG 91,1328В: «Он все так или иначе сущее и имеющее быть по сущности прежде [бытия его] возжелал, продумал и познал; и каждое из сущих Он во время подходящее и благопотребнное осуществляет и ипостазирует» (рус. пер. архим. Нектария (Яшунского) по: Максим Исповедник 2оо6у с. 298). Наметки этой темы встречаются уже в carit. 4. 4.: «Творец, когда восхотел, осуществил и привел в бытие от века предсуществую- щее в Нем ведение сущих. Нелепо сомневаться относительно того, что всемогущий Бог может осуществить что‑либо, когда возжелает этого» (рус. пер. А. И. Сидорова по изд.: Максим Исповедник 1993, кн. I, с. 134).

981

Ср. эту тему в carit. 4. 6: «Некоторые говорят, что творения от вечности сосуществуют с Богом, но это невозможно. Ибо как могут [вещи], во всем ограниченные, сосуществовать от вечности с Безграничным? Или каким образом они действительно могут быть творениями, если совечны Творцу?» (рус. пер. А. И. Сидорова по изд.: Максим Исповедник 1993, кн. I, с. 135); ср. разработку этой темы у прп. Максима в amb. 7: PG 91,1081В: «Ведь и невозможно существовать в одном и том же [смысле] Беспредельному и ограниченным [пределами]; и не найдется никакого довода (логоса), доказывающего, что сущность и сверхсущное могут существовать в одном и том же [смысле]; и сводящего неизмеримое к тому же, к чему измеримое; и безотносительное — к тому же, к чему относительное» (пер. А. М. Шуфрина по изд.: Максим Исповедник 2007а, с. 261). О невозможности сосуществования от вечности Творца и твари и о предсуществова- нии в Боге логосов тварей, согласно которым в подобающее время они творятся, писал в контексте полемики с учением о вечности мира Иоанн Филопон. Оспаривая доктрину Прокла, исходя из разделяемого оппонентом учения о существовании Божиего промысла о всех вещах, он писал: «Если мы принимаем эти [положения] на основе учения, — я говорю о промысле или судьбе — необходимо, чтобы логосы будущих [вещей] были и предуведаны, и предсуществовали [самим этим будущим вещам]. Поскольку же это так, то ясно всем, что нет необходимости, чтобы сами вещи сосуществовали с их зиждительными логосами и причинами тварных вещей, и наоборот, необходимо из того, что было показано, чтобы их логосы предсуществовали всем тварным вещам. Итак, даже если идеи и парадигмы [= образцы] сущих — это мысли и логосы Творца, в соответствии с которыми Он привел мир в бытие, конечно, нет необходимости, чтобы сам мир сосуществовал от вечности с ведением Бога о мире» (Joan. Philop. de aeter. mund. 2.5: 41.8–22, ed. Rabe); ср.: «в Боге творческие логосы сущих всегда имеют действенность и всесовершенство, но Бог приводит каждое [из сущих] в существование и дает ему бытие, желая этого, а желает Он этого тогда, когда возникновение хорошо для возникающего; а то, что согласно с природой, во всех отношениях хорошо (или: благо), и…для возникающих вещей согласным природе является то, чтобы не быть совечными с тем, кто привел их в бытие» (ibid., 4.9: 79.4–12). Существенно и то, что учение о логосах у Иоанна Филопона было развито на основе отмежевания от понимания платоновских идей как сущностей: «Если они [то есть оппоненты Филопона, в первую очередь — последователи Прокла. — Г. Б.] будут утверждать, что они [то есть идеи. — Г. Б.] не сущности, но творческие логосы или мысли, согласно которым Творец создал все — ибо чем еще они могут быть, если они не сущности, — то не окажется никакой необходимости, чтобы сосуществовали сразу творческие логосы и создания, соответствующие им. Скорее необходимо противоположное. Если такие создания существуют, то должны быть, во всяком случае, и логосы, в соответствии с которыми они возникли, но создания не всегда следуют логосам. Кораблестроитель или плотник может иметь логосы [здесь: планы, замыслы. — Г. Б.] [строительства] корабля или дома, но еще не построить их…. Итак, если вещи, соответствующие им [то есть логосам. — Г. Б.]У не всегда непосредственно следуют логосам, ничто не препятствует тому, чтобы мир не существовал вечно, даже если творческие логосы мира — вечны» (ibid., 2.5: 37.1- 10, ed. Rabe). Особенность мысли прп. Максима состоит в том, что он в горизонт «логологии», разработанной до него у того же Иоанна Филопона, включил «моральный» онтодинамический аспект, относящийся к избранному благо- или злобытию. Наметки этого подхода мы видим уже в данном qu. dub. 121, но подробнее он говорит об этом ниже, в qu. dub. 173 и во многих местах Трудностей к Иоанну, особенно в amb. 7 и amb. 15.

982

О соотношении бытия твари и ее движения к Богу или от Бога см. qu. dub. 173 и amb. 7, где эта тематика разбирается наиболее подробно в контексте полемики с ориге- низмом и его учением об Энаде.

983

См. обсуждение этого места из qu. dub. 121 в схолии 86 А. М. Шуфрина к amb. 7 в: Максим Исповедник 2007а, с. 353. В настоящем переводе qu. dub. 121 частично использован перевод, приводимый А. М. Шуфриным.

984

συγχωρούσης. О попущении, согласно прп. Максиму, см. qu. dub. 83.

985

В предыдущем qu. dub. 120 прп. Максим решал вопрос о том, в каком смысле неизменный Бог «сообразуется» Своим Промыслом с изменяющимся творением. Теперь же он решает другой, дополнительный к первому, вопрос о соотношении воли Божией и человеческой. Согласно ответу прп. Максима, Бог не навязывает человеческой воле то или иное решение, не меняет ее к худшему, как можно было бы подумать из буквального смысла слов о «превращении» сердец египтян в отношении израильтян, но, зная от вечности все благодаря Своему предведению, Бог в должное время дает проявиться тем намерениям и склонностям воли, которые имеются у людей. То есть, подобно тому как Он являет для нас (людей) в подобающее время бытие творений, знание которых есть в Нем от вечности, так Он, ради целей Своего домостроительства, дает проявиться и нашим намерениям и расположениям к благу или злу, той или иной направленности нашего морального выбора, знание о котором в Нем есть от вечности. Такая онтодина- мическая трактовка прп. Максима существенно дополняет онтологический план рассмотрения этой проблематики, который мы находим у Иоанна Филопона (см. предыдущие примечания и примечания к qu. dub. 173 и сам текст этого вопросоответа). В целом же в таком подходе прп. Максим следует пути решения этого вопроса, намеченному уже Оригеном в трактате О началах в главе «О свободе воли». При том что в отличие от Оригена, который в рамках своего учения о всеобщем спасении любое выявление морального выбора считал педагогическим со стороны Бога — Промыслителя, прп. Максим в толковании той же темы исходил из своего учения о предведении Богом конечной цели, избранной разумными творениями. Поэтому буквально с самого начала своего толкования прп. Максим утверждает, что Бог «[знает] и цель положения каждого, согласно его движению».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Творения"

Книги похожие на "Творения" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Максим Исповедник - Творения"

Отзывы читателей о книге "Творения", комментарии и мнения людей о произведении.