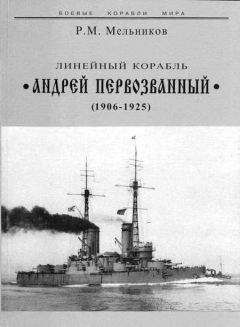

Рафаил Мельников - Линейный корабль "Андрей Первозванный" (1906-1925)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Линейный корабль "Андрей Первозванный" (1906-1925)"

Описание и краткое содержание "Линейный корабль "Андрей Первозванный" (1906-1925)" читать бесплатно онлайн.

В январе 1900 г. Главный Корабельный инженер Санкт-Петербургского порта Д.В. Скворцов представил в МТК проект броненосца, во многом опрокидывавший прежние представления об этом классе боевых кораблей. По водоизмещению —14 000 т — новый корабль существенно превосходил строившиеся тогда эскадренные броненосцы типа "Бородино", выше (на 1 узел) была и 19-узловая скорость, и совсем иное (16 203-мм пушек в восьми башнях) предлагалось вооружение. Проект был составлен по заданию великого князя Александра Михайловича. В чине капитана 2 ранга он командовал на Черном море броненосцем "Ростислав" и по своему великокняжескому положению мог позволить себе любую, даже экстравагантную инициативу.

"Англия — вот кто был спасителем русского флота! Англия — владычица морей, которой достаточно пошевелить на Спитхэдском рейде орудиями своих дредноутов и линейных крейсеров, чтобы германский флот круто положил руля и заторопился бы в Северное море, охранять от них западное побережье. Англия! Лютая мечта Генмора, не имеющего права числить ее в своих планах союзницей. Англия! Благословенное имя, звучащее в кают-компании последней надеждой и иступленной верой в чудо!.. — так говорилось в лучшей, наверное, после "Цусимы", советской морской книге писателя Л. Соболева, которой мы, мальчишки 40-х гг, зачитывались между школой, занятиями в Военно-морском клубе, походами на "шестерке" по Волге, старательным, до порчи зрения, конспектированием "Военно-морской подготовки" Кочешкова, "Линейных кораблей в бою" Вильсона и другими видами неумеренной подготовки к безоговорочно выбранной морской службе. Эта книга была истинно патриотична и нельзя было не прочувствовать ту драму, которую флот переживал в полные тягостного ожидания июльские дни 1914 года.

Оставив русских один на один с ожиданием грядущей войны, французская эскадра 11 июля отправилась из Кронштадта в Швецию. Совершавшая за это время в Европе огромная дипломатическая работа не помогла спасти мир. Опьяневшие от ненависти к славянству, правители Австро-Венгрии утратили все остатки разума. Их не удовлетворил примирительный ответ, который сербское правительство направило в Вену. Опора на мощь Германии, стоявшей за спиной австрийских дипломатов, толкнула их на гибельный для Европы шаг: они 15/28 июля по телеграфу объявили войну Сербии.

На следующий день австрийцы бомбардировали Белград. Россия, чтобы поддержать Сербию, объявила мобилизацию. 19 июля/1 августа кайзер Вильгельм II объявил войну России, а 21 июля/3 августа (спеша реализовать план Шлиффена) Франции. 22 июля/4 августа войну Германии объявила Англия. Балтийский флот, успев за день до объявления войны выставить заграждение, получил возможность "осмотреться".

19. В борьбе с врагом и мелководьем

Это было 19 сентября 1911 г. в Черном море близ румынского порта Констанца. Здесь, завершая большой и ответственный государственный визит (с посещением флагманского корабля наследником румынского престола), при выходе в море основательно сели на мели два возглавляющие русский флот линейных корабля: передовой (под флагом командующего флотом) "Пантелеймон" и следовавший за ним "Евстафий". Кто-то что-то не проверил, кто-то слишком понадеялся на подчиненных — и в море, где глубина — 2000 м, оказалась, возможна самая скандальная — на виду провожающей публики — авария кораблей русского флота. Сойдя с мели, к вечеру после разгрузки, "Пантелеймон" затем, исправляя основательно помятые днищевые конструкции корпуса, должен был провести в доке 105 дней — почти столько же, сколько "Цесаревич" в Порт-Артуре после повреждения от торпедного попадания.

Такова бывает цена людского недомыслия и невнимательности, халатности, которые ныне принято стыдливо называть "человеческим фактором". Это, конечно, неправильно: человеческий фактор может также проявляться в великолепных подвигах самоотверженности, высокого воинского долга и образцового профессионализма. Именно такой подвиг в 1902 г. совершил знаменитый штурман русского флота К.П. Оглоблинский (1863-?), который от гибели в "фильзандском мешке" спас французскую эскадру, шедшую в Россию с президентом Э. Лубе (рассказ А.Н. Крылова, с. 680). Но на всю Балтику с ее исключительно мелководным бассейном, усеянным бесчисленным множеством каменистых банок и отдельных скал, штурманских подвигов явно не хватало, нигде, наверное, не было так трудно плавать, как в Финском заливе — в этом наполненном камнями глухом мешке Балтики. Среди тысяч этих камней и скал, нанесенных на карту залива, значительная часть носит название кораблей, которые своими бортами обнаружили эти скалы, фамилии исследователей и просто моряков, которые тем или иным путем (промерами, тралением, съемками) сумели эти скалы обнаружить и нанести на карту.

Из более чем 400 названий, нанесенных русскими моряками на карту мирового океана, балтийские составляют немалую часть. Таковы в Финском заливе и в Балтийском море банки Андреева, Афанасьева, Березина, Винкова, Гривнова и многих других тружеников отечественной гидрографии. Известны и банки Олер, Петропавловск, Светлана (по названиям фрегатов), Олаф, Рюрик (пароходо-фрегаты), Охта (парусный бриг), Лондон (парусный линейный корабль), Онега, Работник (пароходы), Секстан (шхуна), Гангут. Это последнее название присвоили банке, на которой в 1897 г. гибельные повреждения получил эскадренный броненосец постройки 1890 г.

Еще в бытность (в 1906–1908 гг.) И.О. Эссена начальником минной дивизии, была разработана, а затем постоянно совершенствовалась система шхерных фарватеров с секретными створами. Во время войны были сформированы стратегические фарватеры, по которым даже дредноуты могли ходить 17-узловой скоростью. Но шхеры терпеливо подстерегали невнимательных штурманов и командиров. Каждый раз при их неосторожности или нежелании сделать лишний промер, они наказывались пробоинами и вмятинами в корпусе корабля, погнутыми рулями и винтами, свернутыми на сторону штевнями. Поплатиться за неосмотрительность — испытать на себе нрав угрюмо (а может быть, и благодушно) дремлющих в глубине камней Финского залива — пришел черед и "Андрею Первозванному".

До поры до времени, пока корабль был занят испытаниями и стрельбами, он плавал в открытом море на безопасных глубинах. Но с присоединением к флоту ходить пришлось и в шхеры, и в бухты южного берега. В один из таких заходов — то ли в какой-то из "виков" (сведения И.И. Ренгартена), то ли близ о Оденсхольм — сведения требуют дополнительного исследования — "случился с кораблем "грех" прикосновения к камню. Повреждения требовали докового ремонта.

На "Андрее Первозванном". Подготовка к стрельбам.

Предвоенная обстановка — шел четвертый день после сараевского убийства — заставляла спешить. Так корабль вместо маневров, учений и стрельб, очутился в Кронштадте. Стоянкой в доке воспользовались для решения давно назревшего вопроса о решетчатых мачтах. Проявив как участник событий завидную информированность, Л. Соболев писал об этом в следующих картинных выражениях: "мачтами этими гордился "Генералиссимус", гордились его офицеры, флот и последний кадет, покупавший открытки военных судов российского императорского флота. Это были огромные решетчатые башни спирально закрученных (тут писатель явно увлекается. — Р. М.) стальных труб, мощным штопором ввинченных в небо на высоту семнадцати сажен и схваченных десятью круглыми кольцами толщиной с человека каждое, — две Александровские колонны в натуральную величину, поставленные на палубу. Гордились ими потому, что они были точной копией решетчатых мачт американских дредноутов, и потому, что ни один из дряхлеющих кораблей русского флота не имел подобной красоты, и потому еще, что сложное их очертание, напоминающее Эйфелеву башню, говорило о последнем слове военно-морской техники: башни были увенчаны тяжкими марсами, где должна быть сосредоточена центральная наводка всех крупных орудий, облегчающая стрельбу. Но с центральной наводкой что-то не заладилось с самого начала, и на нее плюнули. Мачты же остались на страх врагам и на утешение друзьям. Великолепные и небывалые, придающие "Генералиссимусу" еще более грозной величественности".

Остается лишь пожалеть, что при всей своей богатой, а частью фантазирующей информированности писателю не хватало любопытства узнать от современников историю проектирования и сооружения этих мачт — документы на этот счет продолжают хранить молчание. Столь же красочен, хотя также перемешан с вымыслом, рассказ писателя о печальной участи мачт (и предшествующей ей обстановке ожидания у ворот Финского залива "германских или шведских линкоров"). В день 14 июля, когда дредноут "Франс" под флагом президента республики полным ходом шел через Немецкое море, торопясь доставить великого режиссера в Париж к первому акту разработанной им мировой постановки, когда заградители принимали уже полный запас мин, чтобы на много лет закупорить ими Финский залив… вдруг оказалось, что решетчатые мачты — это не гордость корабля, а его гибель".

"Две Александровские колонны (и две такие же на соседнем корабле. — Р. Л/.), разгуливающие по Балтийскому морю, заметны на крайнем пределе видимости. Они торчат в прицелах "Мольтке" и "Дойчланда" превосходной точкой наводки. Они предательски указывают курсовой угол (правильнее было бы сказать, курс. —Р. М.). "Генералиссимуса", облегчая этим пристрелку орудий. Привлекая, как огромные магниты, к себе чужие снаряды, они при первом попадании готовы рухнуть тяжкими своими марсами и всеми тоннами своей стали, заклинивая башни, пробивая рубки, убивая своих же людей. Бесполезные украшения, лишенные всякого смысла при отсутствии на них центральной наводки (так и не задавшейся, хоть брось!), они торчат над кораблем заранее приготовленными надмогильными памятниками. Так, усовершенствование, отмщая небрежение им, обратилось во вредоносность". (Капитальный ремонт. 8-е издание, М., 1937. С. 251).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Линейный корабль "Андрей Первозванный" (1906-1925)"

Книги похожие на "Линейный корабль "Андрей Первозванный" (1906-1925)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Рафаил Мельников - Линейный корабль "Андрей Первозванный" (1906-1925)"

Отзывы читателей о книге "Линейный корабль "Андрей Первозванный" (1906-1925)", комментарии и мнения людей о произведении.