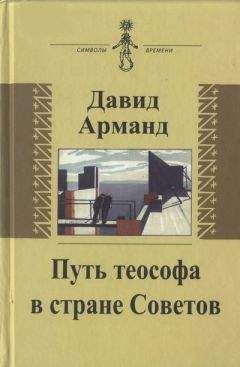

Давид Арманд - Путь теософа в стране Советов: воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Путь теософа в стране Советов: воспоминания"

Описание и краткое содержание "Путь теософа в стране Советов: воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Это исповедь. Исповедь человека высокого духа. Капризный мальчишка сумел воспитать в себе такие не модные ныне качества, как совесть, честь, ответственность перед каждым встречным. Ещё труднее было сохранить эти свойства в кипящих котлах трёх русских революций и под удушающим прессом послереволюционной «диктатуры пролетариата». Голод и унижения, изматывающий труд и противостояние советской судебной машине не заставили юношу хоть на минуту отступить от своих высоких принципов. Он их не рекламирует, они прочитываются в его поведении. Но в грешках молодости герой исповедуется с беспощадным юмором. Об окружающих он пишет без тени зла. Скрытая улыбка не покидает автора на всём пути, в годы голодной сельскохозяйственной юности в детской коммуне, в годы сурового студенчества, безработицы, службы на большом заводе и даже в прославленной советской тюрьме. Друзья и сотрудники окрестили его «рыцарем светлого образа».

Повесть найдет своего читателя среди тех, кто без спешки размышляет о высоких возможностях и красоте человеческой души.

— Если сила Г, приложенная к точке Р, встречает равное ей противодействие, тогда она…

Константин Павлович внезапно прерывал:

— Неверно, совершенно неправильно. Сколько раз я вам говорил, что в таких случаях надо говорить не «тогда», а «тогда и только тогда!»

Это вошло в пословицу у нас и он получил прозвище «Тог-да-и-только-тогда». Когда мы пели на переменах общестуденческие частушки, подставляли в них фамилии наших преподавателей. Получалось:

Кто там ходит, как лунатик

Цым-ля-ля, да цым-ля-ля.

Это Слудский — математик

Курс читает! Цым-ля-ля.

Цым-ля-ля, да цым-ля-ля (2 раза).

А то с особым удовольствием выводили:

Идее-е фикс Константина-а,

Цым ля-ля, да цым ля-ля,

Формулировка не точна-а!

Очень плохо! Цым ля-ля,

Цым ля-ля, да цым ля-ля (2 раза).

А в общем, милым человеком был Константин Павлович и после его лекций я начал замечать, что мир крутится по принципу Д’Аламбера и на каждом шагу подтверждается теорема Лагранжа.

Совсем особой личностью, резко выделявшейся среди преподавателей, был Борис Михайлович Лобач-Жученко. Он читал на первом курсе — сопромат, на втором — детали машин и на третьем — машиноведение. Бывший морской офицер, необычайно толстый, он ещё донашивал чёрный китель, несомненно, шитый на заказ, так как никакая стандартная униформа не могла бы прикрыть его негабаритное китообразное брюхо. Лицом он был очень похож на жабу: голова, начинавшаяся узким покатым лбом, спереди расширялась ступенями и заканчивалась очень длинным массивным носом и здоровенной нижней челюстью. Читал он не плохо, размеренным скрипучим голосом, но, очевидно, набрал себе слишком много часов и потому не пользовался никакими плакатами. А каждый раз заново вычерчивал все иллюстрации на доске. На это уходило больше поллекции. Чертил он замечательно и с удовольствием вырисовывал мельчайшие детали. Когда дошло до машиноведения, это превратилось в настоящее бедствие. Лобач молча чертил минут 30–40, нимало не заботясь о том, что за его могучей фигурой студенты ничего не видят. У нас это называлось «вид на Чёрное море и обратно» или «домна сзади». Когда он, наконец, отходил, нашим взорам представлялась доменная печь со всеми фурмами, соплами, летками, воздуходувками и даже колосниковыми подъёмниками, кауперами и коксовыми батареями. Отойдя, Лобач сейчас же начинал говорить, а мы разрывались на части, не зная, записывать ли его слова или срисовывать чертёж. Рассказав про домну, он сразу стирал её с доски и приступал к изображению бессемеровского конвертора.

Во время зачёта обычно на Лобача внезапно нападало желание пошутить, и он задавал студентам «каверзные» вопросы вроде:

— Что в чём помещается, жеребейка (кусочек чугуна, закладываемый при литье под стержень) в вагранке или вагранка в жеребейке?

Самой неприятной чертой Лобача было его пристрастие к непристойностям. У нас на каждом курсе было 3–4 девушки, сидевших на лекциях всегда в кучке. Вставши напротив и поглядывая на них из-под тяжёлых век заплывшими глазками, он начинал говорить сальности, вплетая их в лекцию. То переставит ударение, так что получается какое-нибудь неприличное слово, то сравнит деталь машины с неподобающей частью человеческого тела, то нарисует лом горнового, входящего в лётку, и пристаёт к девушкам, что это им напоминает? Ребята, конечно, ржут на этот аттракцион, девушки готовы сквозь землю провалиться. А Лобач очень доволен и наслаждается вовсю.

Ещё мне запомнился курс строительного дела. Читал его архитектор Фомин, строивший весьма примитивное, неудобное и скучное здание нашего Института. Это был аккуратный и скромный человек с седыми волосами, подстриженными ёжиком. Говорил он монотонно, более всего останавливаясь на строительных материалах. К лекциям его студенты относились пренебрежительно, шумели, разговаривали. В перерывах исполняли:

Архитектор наш Фомиин,

Цым-ля-ля, цым-ля-ля,

Усыпляет, сукин сыын,

Всех студентов, цым-ля-ля.

Но мне почему-то его лекции нравились, я старательно их записывал. И на всю жизнь запомнил, что «окна в проёме, выходящем на чужие владения, а также окна уборных рекомендуется забирать стеклянным кирпичом, имеющим форму слегка удлинённых шестигранников».

Вообще мне, кроме Лобача, всё в институте нравилось, и я мирился даже с ночными дежурствами в кочегарке. Между тем, курс уже начал волноваться. Говорили, что они не для того сюда поступили, чтобы топить печи. В стенной газете даже появилось критическое стихотворение Лехтмана, в котором были слова:

В кочегарках, ходят слухи,

Мрут от скуки даже мухи…

Стихотворение вызвало отповедь со стороны Якова Фабиановича. Студенты обратили его внимание на то, что три человека ушли из Института, не выдержав тяжёлой нагрузки углём, да два человека сбежали от сидения в котельных.

— Дарвин, Чарльз Дарвин. Вы слышали про такого английского империалиста? Он изобрёл выживание наиболее приспособленных. Называется это «естественный отбор». Пять человек ушли? Жаль, что мало. Надеюсь, что до конца учёбы уйдут ещё десять. Нам таких нетерпеливых пассажиров не надо.

Запахло весной. Первый курс подходил к концу. Началась сессия с её бессонными ночами. Сдавались только зачёты, но зато по всем прослушанным предметам. Выставлялись три отметки: отлично, удовлетворительно и неудовлетворительно. Учебников не было, сдавали по запискам. Многие не умели или ленились их вести. Вскоре обнаружилось, что мои записки — из лучших. Они пошли по рукам, их зачитывали до дыр, треть курса сдавала по ним.

Яков Фабианович на разных курсах читал до десяти часов в день, а ночью, иногда до четырёх часов утра, принимал зачёты. В крохотный его кабинет набивался почти весь курс. Он беспрерывно курил, и все желающие курили, а их было много. Дышать было нечем, голова лопалась. Это тоже был недурной метод «естественного отбора».

Товарищи очередного экзаменовавшегося только что не сидели у него на голове, стараясь мотать на ус все правильные и неправильные ответы. Надо сказать, что принимал Яков Фабианович довольно либерально, добиваясь понимания сути дела, а не формально безупречных ответов. Но те, кто пытался подсказывать, встречали потом более суровый и придирчивый подход.

За несколько дней до сессии нас перевели на завод. Это был кабельный завод имени Баскакова (БКЗ). Он помешался возле Таганки на Большой Алексеевской улице (теперь Большая Коммунистическая). До революции он принадлежал предпринимателю Алексееву — отцу Станиславского. Очень длинным и красивым корпусом он выходил на улицу, во дворе имел кучу разношерстных корпусов, построенных в разное время, и заканчивался второй проходной в конце тупика.

Старостой практикантов на заводе был свой брат — парень с нашего курса, очень длинный, с длинным как-то обвислым носом, «старик» лет тридцати, по фамилии Голинович, по прозванию «Удлинённый член». Он был смешлив и глуповат, но старался корчить из себя строгого администратора. Он распределил нас по цехам. Я с несколькими товарищами попал в Большой кабельный цех.

Я понял, почему корпус, выходивший на улицу, был таким длинным. По всей его длине тянулась линия станков, обрабатывающих один кабель. Эта линия была метров 200–300 длиной. На меньшем расстоянии станкам было бы не уместиться. В одном конце пролёта на крутильную машину подвешивались на турелях три железных бобины с метр диаметром каждая, с уже намотанной на них изолированной жилой. Турели вращались вокруг общего центра на вертикальной карусели, при этом жилы с бобин сматывались, проходя в общее очко в центре и свивались в трёхжильный провод. Дальше начиналась общая изоляция. Провод проходил через бесчисленные операции: обматывался то пряжей, то бумажной, то изоляционной лентой, проходил через сушильные камеры, нырял в громадные баки с расплавленной канифолью, опускался в сосуды с тальком, опять обматывался и, наконец, поступал на главный агрегат — свинцовый пресс — сооружение с хорошую избу величиной. Провод входил в пресс с одной стороны, а с другой выходил, как Ершовский Иван-дурак, уже в чине кабеля, одетый в свинцовую броню. В верхней части пресса имелась ванна, в которой плескалось и бурлило озерко расплавленного свинца. Свинец под давлением поступал к кабелю, обволакивал его и, выталкиваясь вместе с ним, застывал. Кабель двигался со скоростью километра два в час. Рядом с ним шли мастера с газовыми горелками и на ходу запаивали все обнаруженные пузыри из свинца. Но церемония «одевания его величества» на этот раз не кончалась. Кабель снова изолировался джутом и обматывался бронёй из здоровой железной ленты, затем опять джутом, далее покрывался битумом, обсыпался каким-то белым порошком, чтобы уменьшить слипаемость и, в конце концов, жирный и распухший, с руку толщиной, поступал на сколоченный из досок барабан больше человеческого роста, такой, как те, что повсюду валяются на стройках около траншей.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Путь теософа в стране Советов: воспоминания"

Книги похожие на "Путь теософа в стране Советов: воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Давид Арманд - Путь теософа в стране Советов: воспоминания"

Отзывы читателей о книге "Путь теософа в стране Советов: воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.