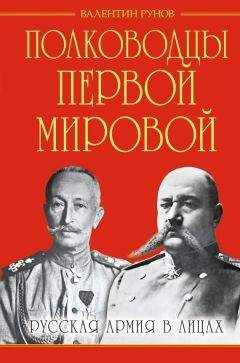

Валентин Рунов - Полководцы Первой Мировой. Русская армия в лицах

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Полководцы Первой Мировой. Русская армия в лицах"

Описание и краткое содержание "Полководцы Первой Мировой. Русская армия в лицах" читать бесплатно онлайн.

Одним из главных памятников победе над Наполеоном стала знаменитая Галерея героев Отечественной войны 1812 года. После нашего поражения в Первой Мировой и падения Российской империи не только лица, но даже имена большинства русских военачальников были преданы забвению. Но не их вина, что героические усилия нашей армии не увенчались величайшим триумфом русского оружия. Россия не была разгромлена на поле боя, но повержена предательским ударом в спину – не будь революции, лето 1917 года должно было стать победным. Эта книга – галерея героев Первой Мировой, которую современники тоже считали Отечественной, анализ военного искусства лучших военачальников русской армии, от генералов Брусилова и Алексеева до Корнилова, Юденича, Эссена и Колчака.

Пятью днями позже: «Черт знает, что происходит на Черноморском флоте. Три дня тому назад команда «Георгия Победоносца» присоединилась к «Потемкину», но скоро опомнилась, просила командира и офицеров вернуться и, раскаявшись, выдала 67 зачинщиков… На «Пруте» были также беспорядки, прекращенные по приходу транспорта в Севастополь».

Не вдаваясь в причины бунта, император пишет: «Лишь бы удалось удержать в повиновении остальные команды эскадры! За то надо будет крепко наказать начальников и жестоко мятежников».

Но после подавления восстания на «Потемкине» положение в армии и не флоте не улучшилось. В результате – во второй половине июля 1906 года вспыхнули мятежи в Свеаборге, Кронштадте и Ревеле. В противодействие им правительством учреждаются военно-полевые суды, которые за восемь месяцев вынесли более тысячи смертных приговоров.

К неудачам Русско-японской войны и революционным выступлениям в России для императора добавились и личные переживания, связанные с болезнью единственного сына и наследника, давлением жены, появлением в их жизни Распутина.

Наследник Алексей родился 30 июля 1904 года, после десяти лет супружеской жизни Николая II и Александры Федоровны, урожденной принцессы Алисы Гессен-Дармштадтской. Немка по происхождению и воспитанная в чисто немецком духе, она хоть и приняла при браке православие и имя Александры Федоровны, но не смогла изменить своей натуре. В чуждой и враждебной ей атмосфере русского императорского двора она жила в постоянном страхе перед актами террора в отношении царя. Болезненная, крайне застенчивая, неимоверно страдающая при исполнении своих официальных функций, она редко появлялась в санкт-петербургском обществе, довольствуясь узким кругом склонных к мистицизму друзей.

В то же время она не была лишена амбиций. После рождения престолонаследника она стала демонстративно уделять внимание делам государственным, поскольку самодержавие отныне символизировало уже не только власть ее мужа, но и будущее ее сына, который должен был стать истинным самодержцем. В ее экзальтированном сознании православие и самодержавие были неотделимы. Она верила в мистическое единение короны и народа и страшилась самой идеи ограничения самодержавной власти.

Торжественный молебен по случаю начала Первой мировой войны.

Идея самодержавия была слишком прочна в России в начале ХХ века. Она не позволяла обществу как-либо влиять на внешнюю и внутреннюю политику государства. Это также касалось и вопросов военного строительства. Всякие попытки коллегиального обсуждения и решения важнейших проблем превращались в фарс. Так, в июне 1905 года, еще во время войны с Японией, был создан Совет Государственной обороны, призванный определять все направления военного строительства. Но император счел для себя лишним возглавить этот орган, поручив его великому князю Николаю Николаевичу. В результате хорошее начинание было похоронено в зародыше. Заседания Совета государственной обороны П. А. Столыпин называл «бедламом», великий князь Сергей Михайлович – «кошачьим концертом», а генерал Палицын – один из инициаторов его создания – просто «кабаком». В результате столь «плодотворной» работы в 1909 году Совет Государственной обороны был упразднен.

Деятельность Совета совпала с периодом управления Военным министерством генерала А. Ф. Редигера, который занял этот пост в 1906 году. Редигер, как и великий князь Николай Николаевич, не участвовал в войне с Японией и, следовательно, имел полное право критиковать действия тех военачальников, которым пришлось принимать решения непосредственно на полях сражений. Правда, несомненной заслугой Редигера стало то, что именно он организовал опрос участников войны на предмет выявления слабых сторон русской армии. На основе этого опроса работала комиссия и были выработаны некоторые рекомендации. Но сам Николай II ходом работы этой комиссии интересовался очень мало, ограничиваясь периодическими докладами военного, морского министров и некоторых родственников, занимавших высшие посты по линии военного и морского ведомств.

Судя по дневниковым записям, император продолжал считать армию и флот слепым орудием его политики, не имеющим права на какие-либо требования в свой счет. Тем не менее, в период с 1905 по 1914 год Николай II санкционировал проведение ряда мероприятий, направленных на улучшение состояния Вооруженных сил державы, которые были представлены двумя видами – Сухопутными войсками (армией) и Военно-морскими силами (флотом). Правда, реально его работа заключалась в назначении новых министров и утверждении бюджета, направляемого в соответствующие министерства.

Первый «решительный» шаг был сделан в армии. В марте 1909 года А. Ф. Редигер на посту военного министра был заменен В. А. Сухомлиновым, который начал активно проводить в жизнь отдельные мероприятия военной реформы. Этот человек стал вдохновителем и главным проводником военной политики Николая II накануне и в начале Первой мировой войны. Вступив на пост военного министра, Владимир Александрович в качестве основных определил следующие задачи: упрощение организации войск и военного управления, усиление материальной основы армии, реформирование территориальной системы, сосредоточение внимания на полевых войсках, некоторое изменение дислокации войск, упразднение резервных войск и крепостной пехоты.

Однако на деле, по разным причинам и, главное, из-за косности мышления высшего военного руководства, решение задач реформирования армии осуществлялось медленно, не всегда велось в правильном направлении. Перевооружение происходило в основном за счет закупок оружия за рубежом, прежде всего во Франции, так как собственная военная промышленность России была очень слабой. Мало внимания уделялось освоению новой техники – самолетов, автомобилей, пулеметов, новых средств управления.

Сухомлинов, как утверждают современники, не терпел рядом с собой умных и инициативных генералов. Следствием этой кадровой политики стало назначение в 1911 году начальником Генерального штаба вначале «человека в футляре» генерала Я. Г. Жилинского, а в 1914 году – совершенно безвольного генерала Н. Н. Янушкевича, которые, в свою очередь, старались окружить себя «удобными» людьми, которые подбирались не по деловым качествам, а в результате оценки совсем других критериев. В результате этого Генеральный штаб, являвшийся высшим органом оперативно-стратегического управления сухопутными войсками России, вскоре превратился в огромную канцелярию в худшем смысле этого слова. Работники Генерального штаба буквально утопали во всевозможной переписке по самым различным вопросам вместо того, чтобы заниматься конкретным планированием операций и подготовкой войск.

Вторым шагом Николая II в области укрепления обороноспособности страны стало назначение в марте 1911 года морским министром деятельного адмирала И. К. Григоровича, который всеми силами добивался создания в России мощного Военно-морского флота, практически уничтоженного во время Русско-японской войны в 1904 и 1905 годах. Его старания принесли ощутимые плоды. К 1914 году Россия имела 9 линкоров, 14 крейсеров, 71 эсминец и 23 подлодки. На верфях были заложены новые эсминцы, считавшиеся в то время лучшими в мире, линкоры, велась разработка первых в мире тральщиков. Однако эта большая работа, требовавшая огромных капиталовложений, привела к настоящему противоборству между морским и военным министерствами, каждое из которых постоянно требовали все новых и новых денег. Под давлением Великобритании и негласной поддержкой Франции в этой борьбе, как правило, побеждало морское министерство, в результате чего образовался серьезный дисбаланс в развитии видов Вооруженных сил России.

Император в последние предвоенные годы фактически не вмешивался в процесс военного строительства, ограничиваясь посещением маневров войск, подписанием указов о назначении и награждении высших военачальников. Его попытками оценить командные качества высших военачальников Российской армии стали военные игры. Но военная игра, которая должна была состояться в декабре 1910 года в Зимнем дворце, встретила сильное противодействие со стороны генералитета, боявшегося экзамена, и за час до начала была отменена. Вторая военная игра с этой же целью, состоявшаяся в апреле 1914 года в Киеве, не дала результатов по причине военной необразованности самого императора. Не обладая даром стратега, Николай II не мог судить о решениях высших военачальников и ограничивался оценкой четкости их докладов.

Судьбоносными для России стали и внешнеполитические шаги Николая II. Они чаще становились следствием его личной привязанности к какой-либо стране или правителю, чем заботы о благе государства и народа.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Полководцы Первой Мировой. Русская армия в лицах"

Книги похожие на "Полководцы Первой Мировой. Русская армия в лицах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валентин Рунов - Полководцы Первой Мировой. Русская армия в лицах"

Отзывы читателей о книге "Полководцы Первой Мировой. Русская армия в лицах", комментарии и мнения людей о произведении.