Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

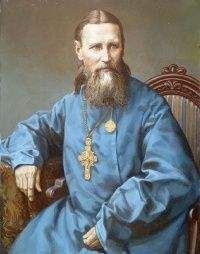

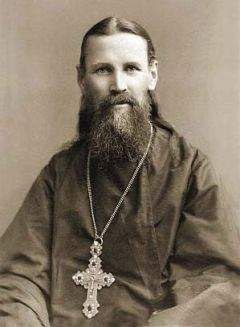

Описание книги "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Описание и краткое содержание "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать бесплатно онлайн.

В книге Надежды Киценко, профессора истории в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани (США), описываются жизнь и эпоха отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908 гг.), крупной и неоднозначной фигуры в духовной жизни Российской империи второй половины XIX — начала XX вв. Отец Иоанн, совмещавший крайне правые взгляды и социальное служение, возрождение литургии, дар боговдохновенной молитвы и исцеления, стал своего рода индикатором: по тому, как к нему относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения церкви и государства, царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин. Он стал настолько популярен в период своего служения, что Кронштадт превратился в прославленный центр паломничества. Исследование Н. Киценко основывается на богатейшем и практически не известном фактическом материале из российских архивов, включающем уникальные дневники отца Иоанна, тысячи писем от его сторонников и полицейские отчеты о секте, спекулировавшей его именем.

Это прославление семейной жизни, которое звучит в житиях о. Иоанна, более чем парадоксально — ведь его биографы знали, что фактически ее не было. Его девственность в браке сыграла на руку таким неправославным мыслителям, как сектанты или, например, Владимир Соловьев{594}. Все биографы о. Иоанна упоминают, что жена была недовольна его решением сохранить девственность, которое, очевидно, было принято без совета с ней и о котором она узнала только после свадьбы (это ключевой момент, поскольку если бы оба супруга договорились по этому поводу заранее, то лишь повторили бы уже существовавший в агиографии прецедент, и проблем бы не возникло){595}. Более добросердечные агиографы предполагают, что о. Иоанн легко убедил ее жить с ним по-сестрински со словами: «Счастливых семей, Лиза, и без нас довольно. А мы с тобой посвятим себя на служение Богу»{596}. (Бросается в глаза параллель с произведениями и взглядами Льва Толстого, будь то «Семейное счастье», «Крейцерова соната» или начало «Анны Карениной»), Некоторые полагают, что таким образом о. Иоанн стал одним из «ста сорока четырех тысяч искупленных от земли девственников», упомянутых в Откровении Св. Иоанна Богослова{597}. Другие авторы приписывают жене о. Иоанна достаточно агрессивное сопротивление. Одни утверждают, будто бы она обратилась с прошением к Санкт-Петербургскому митрополиту Исидору, дабы напомнить супругу о его семейных обязанностях; другие — что она требовала развода; третьи и вовсе убеждены, что ее отец — настоятель собора, чью должность о. Иоанн унаследовал после женитьбы на его дочери, — ходатайствовал за нее перед властями{598}.

Одна из версий столкновения пастыря с иерархами, вероятно, заимствована из раннехристианской агиографии. Согласно этой версии, митрополит Исидор призвал к себе о. Иоанна и угрожал ему увольнением, разводом и т. д. О. Иоанн якобы ответил ему примерно следующее: «На то воля Божья [чтобы я так жил], и вы это скоро поймете» — и вышел. В ту же минуту митрополит ослеп, и зрение вернулось к нему лишь тогда, когда он вернул о. Иоанна и попросил его простить и помолиться за него{599}.

История, конечно, абсолютно нереальная, и о. Иоанн никогда не упоминал о ней в своем дневнике, при том, что он в мельчайших подробностях описывал каждую встречу с митрополитом в течение тридцати лет{600}. Кроме того, в первые годы своего служения, когда предполагаемый эпизод якобы имел место, о. Иоанн считал, что чудеса, описанные в апостольский период христианства и в житиях, едва ли возможны сегодня. Тем не менее неправдоподобность подобных классических сюжетов «возмездия», когда Всевышний наказывает других от имени о. Иоанна, не мешала многим его биографам охотно включать их в повествование.

В одном сюжете описывалось, как три студента решили подшутить над о. Иоанном: один из них притворился смертельно больным, а другой — его безутешным братом. Предупредив студентов, что они шутят с самим Господом, пастырь помолился, чтобы каждый из них получил по вере своей, — и притворщика мгновенно парализовало. Он исцелился только после того, как два других шутника разыскали о. Иоанна и покаялись{601}. Капитан Степан Бурачек также утверждал, что наблюдал, как некто, подшутивший над о. Иоанном, немедленно обжег себе лицо сигаретой, добавив, что сам пострадавший осознал, что наказан за свое «вольнодумство»{602}. Одна женщина попросила у батюшки денег, солгав, будто бы ее изба сгорела, получила их (подумав про себя: «Какой ты прозорливец — ничего не узнал!»), а вернувшись домой, увидела, что ее изба и вправду сгорела — единственная во всей деревне{603}.

В религиозных журналах того времени, например в «Страннике», регулярно публиковались схожие истории о Божественном наказании: «Страшное Божие наказание непокорной дочери», «Казнь Божия за непочитание праздника пророка Илии», «Вразумление раскольника за кощунство над святынею»{604}.

Стремление таких первых агиографов батюшки, как Н. Я. Большаков и И. К. Сурский, включать в жития столь недостоверный материал — стремление, признанное сомнительным их более сдержанными, хотя и не менее преданными о. Иоанну коллегами, — говорит как о значении, которое приобрел к тому времени его образ, так и об отсутствии строгого контроля в Православной церкви над описаниями земных путей своих святых. В любом случае о жене пастыря в жизнеописаниях той поры упоминают лишь в связи с тем, что она довольно долго не могла смириться с его решением сохранить девственность и с его аскетическим преодолением плоти, а также (это подразумевалось) с его «правом» на ежедневное причащение. И более о ней не говорится ни слова. Она выполняет в повествовании всего две функции: препятствия, которое о. Иоанн должен преодолеть, и способа, с помощью которого он получает приход. Все остальное большинство биографов сочли либо несущественным для последующего духовного роста о. Иоанна, либо, напротив, мучительной проблемой, о которой лучше всего умолчать. (Неслучайно среди семейных фотографий ее портретов не так много, и на них она выглядит либо удрученной, либо угрюмой{605}.) Только в ее собственных панегириках и в житии 1990 г. ее прославляют как «идеальную матушку»{606}.

Самыми значимыми являются три духовных предшественника, которым биографы о. Иоанна уподобляли своего героя: преп. Иоанн Рыльский, в честь которого он был назван; святитель Николай — в церкви, названной его именем, о. Иоанн получил начальное религиозное образование; и преп. Серафим Саровский. Здесь возникает вопрос, насколько сам о. Иоанн был солидарен со своей паствой в укреплении собственного культа{607}. С одной стороны, он должен был оберегать себя от гордыни, дабы не потерять благодать; с другой — он не мог отрицать, что ему дарована особая благодать, и полагал, что через прославление его народ прославляет Господа{608}. Духовная родословная была четко очерчена. Ее можно проследить, во-первых, по тому, какую важную роль о. Иоанн отводил преп. Иоанну Рыльскому, болгарскому отшельнику, в честь которого он был назван. После того как батюшка стал знаменитостью и народ начал праздновать его именины, он старался отвести изливаемый на него в этот день поток внимания, чтобы одновременно показать, как люди должны к нему относиться. Так, однажды 19 октября он поблагодарил толпы, собравшиеся его поздравить, следующими словами: «Вы собрались здесь… чествовать в моем лице слугу Христа и вашего молитвенника… а также преклониться перед великим угодником Божиим Иоанном»{609}.

Кроме того, о. Иоанн назвал женский монастырь, основанный им в Петербурге, именем своего покровителя, так что его стали называть просто «Иоанновский», что давало людям возможность вспоминать одновременно и основателя храма, и его предшественника. (Конечно, это оказалось особенно удобным после его канонизации.) Его биографы проводили и более прямые параллели. Когда в одной проповеди о. Иоанн говорил о празднике св. Николая Мирликийского, биографы мгновенно «разглядели», что когда он прославлял святого Николая и перефразировал гимн в его честь, то на самом деле подразумевал себя, а в лице Ария порицал Толстого. О. Иоанн говорил о том, что Николай Чудотворец был правоверным и строгим обличителем тогдашней ереси Ария, который низвел Сына Божия к обычной твари. Он был кротким, простым сердцем, всем доступным, сострадательным, милосердным, искренним помощником вдов и сирот, защитником несправедливо преследуемых и приговоренных, самым непорочным{610}. Параллель завершалась высказыванием о. Иоанна о чудесных исцелениях, в частности — по поводу бытующего в ту пору мнения о естественном объяснении всех «так называемых» чудес. Он скромно замечал, что сам сталкивался со «множеством» случаев быстрого и даже мгновенного исцеления парализованных, слепых и глухих (конечно, не упоминая прямо о роли своих молитв в этих исцелениях). Безусловно, упоминание Ария также не было случайностью. Проповедь была прочитана в 1898 г., а к тому времени о. Иоанн уже неоднократно вступал в конфронтацию с Толстым. Он вспомнил о противостоянии св. Николая и Ария, дабы обнажить суть собственного конфликта с Толстым и его последователями, отрицавшими божественность Христа и рассматривавшими Евангелие исключительно как источник нравственного наставления{611}. Таким образом, для биографов св. Николай и преп. Иоанн Рыльский являлись истинными предками, покровителями и предтечами о. Иоанна — как, по-видимому, и для самого пастыря.

Однако в ком, если не в святых, мог он в конечном итоге видеть образцы для подражания? Если тот же Толстой признавал Пушкина предшественником, оказавшим серьезное влияние на современную литературу, разве не мог и праведник, искавший святости, столь же естественным образом назвать своих святых предтеч и при этом не показаться тщеславным или самоуверенным? Не мог, ибо существует очевидное различие между творческими и духовными достижениями: призванием о. Иоанна было спасение собственной души, и он не мог отделить себя от этого, в то время как писатель мог отделить себя от своего творения. Опасаясь впасть в грех, о. Иоанн должен был избегать явных параллелей с другими святыми, в отличие от своих биографов. (Только в письмах к игуменье Таисии — которая и сама была величайшей подвижницей — он мог написать о боговдохновенной литургии: «Кажется, все горело духовно и трепетало во время литургии и проповеди слова Божия… я сам был воодушевлен и говорил как пророк или апостол»{612}.)

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Книги похожие на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Отзывы читателей о книге "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ", комментарии и мнения людей о произведении.