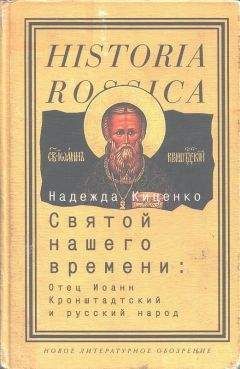

Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

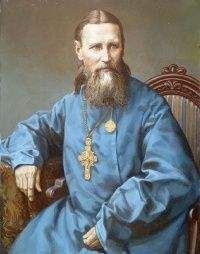

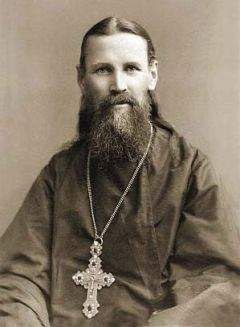

Описание книги "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Описание и краткое содержание "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать бесплатно онлайн.

В книге Надежды Киценко, профессора истории в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани (США), описываются жизнь и эпоха отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908 гг.), крупной и неоднозначной фигуры в духовной жизни Российской империи второй половины XIX — начала XX вв. Отец Иоанн, совмещавший крайне правые взгляды и социальное служение, возрождение литургии, дар боговдохновенной молитвы и исцеления, стал своего рода индикатором: по тому, как к нему относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения церкви и государства, царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин. Он стал настолько популярен в период своего служения, что Кронштадт превратился в прославленный центр паломничества. Исследование Н. Киценко основывается на богатейшем и практически не известном фактическом материале из российских архивов, включающем уникальные дневники отца Иоанна, тысячи писем от его сторонников и полицейские отчеты о секте, спекулировавшей его именем.

Другие полицейские отчеты были более негативными и содержали описания бедственного положения детей, которое следователи объясняли плохим питанием и нехваткой свежего воздуха, поскольку дети фактически все время проводили в помещении{744}. Поражает различие между одинаково ужасающими описаниями приютов в прессе и богатым разнообразием в оценках тамошних условий в полицейских отчетах. Даже если сделать скидку на различие в целях и точках зрения их авторов, все равно несоответствие впечатляет. Самое удивительное: при том, что некоторые дети действительно проявляли признаки истощения, другие имели «бодрый и здоровый вид», говорили следователям, что никто не принуждает их работать и молиться, что они ложатся спать в полночь, встают в 5 утра и имеют «тихий час» днем. Они считали, что кормят их хорошо и достаточно{745}.

Данные свидетельства позволяют предположить, что оценка условий содержания в иоаннитских приютах во многом зависела от уровня ожиданий и предшествующего опыта самого очевидца.

Сирота из бедной крестьянской семьи воспримет жизнь в приюте совершенно иначе, нежели дети образованной вдовы, городские журналисты или председатель Общества попечения за бедными и больными детьми{746}. Условия жизни городского бедняка в любом случае были лучше, чем у ребенка из бедной крестьянской семьи. Например, когда одну девочку с Урала ее приходской священник спросил, как ей живется в приюте, она ответила, что на первых порах скучала по родителям, но потом ей показалось, что в приюте очень весело: их катали на машине (на самом деле, как уточнил священник, на трамвае), а еще Кронштадт и Петербург ей понравились больше, чем Пермь{747}. С последней оценкой трудно не согласиться. Итак, при анализе противоречивых и противоречащих друг другу данных в полицейских отчетах, не следует забывать о вышеупомянутой разноголосице.

Закрытие приютов

В июле 1909 г., после почти двухлетней кампании, власти Санкт-Петербурга наконец закрыли злополучные приюты, отправив их подопечных либо к опекунам, либо в приюты при уважаемых благотворительных обществах{748}. В итоге для закрытия приютов полиции пришлось использовать такой повод, как организационные нарушения. Поскольку в иоаннитских приютах детей обучали ремеслам, их надлежало рассматривать как торгово-ремесленные школы или профессионально-технические училища, на содержание которых у иоаннитов не было разрешения{749}.

Однако история на этом не завершилась. Многие дети умоляли, чтобы их не забирали из приютов. После насильственного переезда они возмущались тем, что у них отбирали Евангелие и взамен давали читать романы. Их родители подавали заявления, что власти, забрав детей из приютов без их согласия, покусились на их свободу. Один отец, упоминая о гинекологическом обследовании, которому подверглась его дочь, особенно настаивал, что над ней было совершено «насилие». Родители проявили удивительную организованность и напористость: не ограничившись петицией в Министерство юстиции, они обратились практически ко всем организациям и высокопоставленным чиновникам, включая П. А. Столыпина{750}. С негодованием заявляя, что их детей против воли лишили православного присмотра и передали людям, которые высмеивали их религиозные убеждения и соблюдение постов, они бросали обвинение: свобода вероисповедания православных христиан под угрозой{751}. Они утверждали, что якобы плохие условия содержания в иоаннитских приютах — вымысел и клевета «еврейской» прессы, стремясь таким образом создать впечатление, что иоанниты были сугубо русским явлением, а их оппоненты — или иностранцами (например, обрусевшими немцами), или неправославными (лютеранами, католиками и иудеями). Иными словами, иоанниты пытались свести ликвидацию приютов и все «преследования» в свой адрес к конфликту между русским и чужеродным, между традиционным и новым{752}.

Успеху кампании особенно способствовало то, что руководящую роль взял на себя Николай Николаевич Жеденов, дворянин и член «Союза русского народа». Его кампания по рассылке писем в защиту иоаннитов была столь масштабной, что затронула почти каждого губернатора и министра{753}. Жеденов утверждал, что отстаивает право родителей помещать своих детей, куда им заблагорассудится, и право православных христиан жить в соответствии со своими убеждениями, а не нормами, которые самовольно навязывают иностранная бюрократия и враждебная пресса. Он проводил различие между тремя разновидностями так называемых «иоаннитов»: «хулиганы», угрожающие о. Иоанну беспорядками во время богослужения; те, кто познал на себе его чудотворный дар и теперь превозносит его до небес (он сравнивал их с оперной и балетной «клакой»), и трудолюбивые, честные русские, предпочитающие жить общиной по экономическим соображениям. К каждой группе необходим особый подход. Он утверждал, что иоанниты были не сектой, а православными христианами, и преследовались не Церковью, а светскими властями, которые сами по себе были далеки от православия{754}. Наконец, он замечал, что производство иоаннитами венков называют «никчемной, паразитической» деятельностью, однако если исходить из такого представления, то пора пресечь и многие другие центры русского народного творчества, например закрыть Суздальскую школу иконографии{755}.

Кампания, полностью игнорировавшая роль, которую сыграл в преследовании иоаннитов догматически настроенный Синод, имела определенный успех. В ответ последовал всплеск национализма. Такие издания, как «Земщина», играли на ненависти к бюрократии, особо подчеркивая, что детей увезли из приютов силой потому, что у них были не в порядке документы{756}. Умеренные «Санкт-Петербургские ведомости» комментируют: «Давайте назовем иоаннитов фанатиками, давайте признаем их еретиками, но давайте смотреть правде в глаза: дети не хотят покидать их — они плачут и отбиваются… Вспомним Достоевского: стоят ли все добрые намерения одной слезы ребенка?» «Ведомости» язвительно подмечали также, что на свете много голодающих детей, которым могло бы помогать Общество по предотвращению жестокости, а не хватать иоаннитских детей, которые не хотели уезжать из приютов, где их хорошо кормили и содержали в хороших условиях. В статье утверждалось, что свидетельства о растлении девочек и избиении детей сфабрикованы: тщательный медицинский осмотр показал, что все дети были здоровы, а все девочки оставались девственницами. Сравнивая травлю иоаннитов с преследованием революционеров, автор резюмировал, что, быть может, с иоаннитами и следует бороться, но не такими «средневековыми» приемами{757}. Даже такое «левое» издание, как «Новый голос», называвшее сообщения о «чудесах» о. Иоанна фантазиями, раздутыми прессой, высказалось против любой формы официального преследования иоаннитов. По мнению сотрудников издания, русскому обществу пора вырасти из коротких штанишек и не доверять никаким государственным структурам право говорить от его имени; иоанниты же не заслуживают ничего, кроме простого презрения{758}.

Реакция иоаннитов

Скандал с приютами, травля в прессе, все более усиливавшаяся враждебность православного духовенства, теперь почти единым фронтом выступавшего за официальное синодальное осуждение иоаннитов как еретиков, — все это создавало у иоаннитов ощущение, что воистину весь мир ополчился против них. Теперь они знали своих врагов. Более того, сложившаяся ситуация помогла им лучше понять, кто они такие и чем они отличаются от «канонических» православных христиан. Идея скорого конца света стала еще сильнее.

Все сильнее осознавая себя единым коллективом, иоанниты в течение 1908 г. поменяли свою стратегию. Они уже приобрели опыт общения с различными организациями и с государственной машиной и теперь начали использовать это себе во благо. Тон их публикаций и дискуссий с представителями властей сменился с оправдательного на наступательный. Однако именно успешное декларирование собственной позиции в конечном счете обернулось против них: иоанниты продемонстрировали, насколько далеко отошли они от того, что большинство людей понимают под православием.

Так, ряд выпадов иоаннитских лидеров в адрес православных иерархов касался духовенства, травившего иоаннитов, как «волки овец»; иоанниты представали в своих печатных выступлениях новыми апостолами и истинными христианами, которые могут и обязаны разъяснить, кто истинный пастырь, а кто ложный. Как только мирянин присваивает себе право судить обо всем самостоятельно, как это сделали иоанниты после 1907 г., подрываются самые основы православной иерархии. Например, публикация иоаннитов от 1908 г. «Церковь Христова в опасности» — одна сплошная обличительная речь против православного духовенства в форме цитат из Библии вкупе с параллелями из современной реальности. Авторы призывали истинных верующих сторониться «знатных», которые, как предостерегал Иеремия, хотя и «знают путь Господень, закон Бога своего», но «сокрушили ярмо, расторгли узы» (Иеремия 5:5). Также для них характерна опора на Писание при полном отсутствии цитат из Отцов Церкви (что вполне объяснимо, если учесть, что Отцы Церкви, как правило, уделяли особое внимание установленной Церковью субординации).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Книги похожие на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Отзывы читателей о книге "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ", комментарии и мнения людей о произведении.