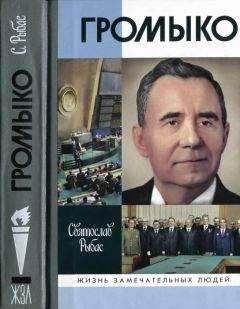

Святослав Рыбас - Громыко. Война, мир и дипломатия

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Громыко. Война, мир и дипломатия"

Описание и краткое содержание "Громыко. Война, мир и дипломатия" читать бесплатно онлайн.

В книге Святослава Рыбаса представлено первое полное жизнеописание Андрея Громыко, которого справедливо называли «дипломатом № 1» XX века. Его биография включает важнейшие исторические события, главных действующих лиц современной истории, содержит ответы на многие вопросы прошлого и прогнозы будущего. Громыко входил в «Большую тройку» высшего советского руководства (Андропов, Устинов, Громыко), которая в годы «позднего Брежнева» определяла политику Советского Союза. Особое место в книге занимают анализ соперничества сверхдержав, их борьба за энергетические ресурсы и геополитические позиции, необъявленные войны, методы ведения дипломатического противостояния. Показаны внешнеполитическая практика, деятельность крупнейших мировых лидеров — Сталина, Рузвельта, Черчилля, Мао Цзэдуна, Аденауэра, де Голля, Хрущева, Андропова, Брандта, Никсона, Картера, Рейгана, Буша-старшего, а также знаменитых дипломатов Генри Киссинджера, Вальтера Шееля, Анатолия Добрынина, Валентина Фалина, Георгия Корниенко, Эгона Бара и др.

Однако этот язык не случаен. Во-первых, потому, что представление о себе как об идеологической державе (части МКД, то есть международного коммунистического движения) пока еще остается элементом нашей реальной силы (мифология тоже ведь была силой в свое время). Во-вторых, потому, что от идеологии кормится у нас огромная, многомиллионная армия людей, очень влиятельной части нашего общественного и партийного механизма, которую со счетов не скинешь. Также, как в свое время — церковь. В-третьих, за годы и десятилетия управляемой пропаганды мы в состоянии представить себе и другим то или иное политическое явление только в привычных идеологических терминах»{335}.

А как же «олово и вольфрам Вьетнама», о которых говорил еще Эйзенхауэр, приоритеты геополитики, противостояние коммунистическому миру? Работник партийного аппарата Черняев об этом не пишет, словно этих обстоятельств не существует.

Нет, тут что-то не так. Никсон занимался чистейшей пропагандой, озабоченный предстоящими президентскими выборами и проблемой Вьетнама, а Брежнев не мог забыть противоречий в советской экономике.

Оба не хотели войны, и оба вели нескончаемую войну.

В 1972 году в Москве было признано необходимым поддерживать паритет систем противоракетной обороны и ограничение для обеих сторон количества стратегических ракет сухопутного и морского базирования (МБР и БРПЛ). Но соглашения не запрещали обеим сторонам размещать ядерное оружие за пределами собственных государственных границ; не ограничивали для обеих сторон количества стратегической авиации, способной нести ядерное оружие; не ограничивали для обеих сторон количества боеголовок и совершенствования ядерного оружия.

Не так уж и много.

Но последствия соглашений были велики, и за океаном они подняли настоящую бурю. «Что же получается? — задавались вопросом многие американские политики. — Мы признаем, что не можем победить Советский Союз и что бессильны перед его идеологической агрессией?»

Эти вопросы выходили за рамки краткосрочного планирования. Проблема переходила в область долгосрочной стратегии, где американцы были несравненно сильнее.

Вот как описывал это один из хитроумнейших творцов «разрядки»: «Теоретически на протяжении десятилетия понималось, что разрушительное действие ядерного оружия обусловливало взаимный тупик, то есть исключало победу любой ценой, и с этим соглашался любой разумный политический руководитель. Именно осознание этого факта способствовало выработке администрацией Кеннеди доктрины “гарантированного уничтожения”, согласно которой политика устрашения базировалась на способности каждой из сторон произвести опустошение у другой.

Далекая от того, чтобы разрешить дилемму, эта стратегическая доктрина лишь ее переименовала. Национальная стратегия, полагающаяся на угрозу самоубийства, не могла рано или поздно не зайти в тупик… Пока устрашение было тождественно взаимному разрушению и уничтожению, психологическая неприязнь к ядерной войне была всеобъемлющей. Америка изготовляла оружие, предназначенное лишь для того, чтобы удержать оппонента от применения ядерного оружия, а не для существенного воздействия на исход любого предполагаемого политического кризиса. Как только такого рода понимание сути дела проникло бы в умы, “взаимно гарантированное уничтожение” подорвало бы моральный дух и разрушило бы существующие союзы. Это, а не ОСВ, представляло собой истинную ядерную дилемму.

Таким образом, дебаты по поводу ОСВ — и разрядки, — по существу, отражали неприятие мира, где смертельный идеологический конфликт уравновешивался неизбежной стратегической патовой ситуацией. Истинная схватка по поводу ОСВ имела в своей основе две совершенно различные оценки ядерного пата. Никсон и его советники сделали вывод, что какая бы из сторон ни была в состоянии бросать вызов на грани ядерной войны, ей бы со временем удалось нарастить достаточный для шантажа потенциал и проводить политику ползучего экспансионизма. Вот почему Никсон делал такой упор на сдерживании геополитической угрозы. В отсутствие способности к противодействию — способности разоружить противника при первом ударе — американская стратегическая мощь становится менее и менее пригодной для защиты заморских территорий, включая сюда, в конце концов, даже Европу»{336}.

Итак, Соединенные Штаты сознательно ослабляли свои позиции, чтобы произвести перегруппировку. Именно так: разрядка, перегруппировка, новое наступление.

Конечно, не всем было дано постичь эту загадку.

«Джордж Мини, президент АФТ — КПП, выразил те же мысли, но на непрофессиональном языке, выступая перед сенатским комитетом по иностранным делам: “Вот как Советский Союз представляет себе разрядку: детант базируется на слабости Соединенных Штатов. Разрядка означает интенсификацию идеологической войны, а также — подрыв НАТО и абсолютное советское военное преобладание над Западом. Разрядка — не что иное, как признание Западом права собственности Советского Союза на Восточную Европу Разрядка означает, наконец, вывод американских сил из Европы”…

Я подготовил анализ, делающий упор на разрядку, в марте 1976 года, во времена администрации Форда, которая на деле следовала той же политике, что и администрация Никсона, и приобрела себе тех же противников: “Советская сила в своих составляющих неравноценна; слабости и несбывшиеся надежды советской системы вопиющи и уже четко задокументированы. Несмотря на неизбежный рост могущества, Советский Союз остается далеко позади нас и наших союзников по любой оценке обобщенного характера применительно к его могуществу в военном, экономическом и технологическом отношении; со стороны Советского Союза было бы до предела безответственно бросать вызов промышленно развитым демократическим странам. А советское общество более не изолировано от влияния и привлекательного воздействия внешнего мира и не ограждено намертво от необходимых для него внешних контактов”»{337}*.

Значит, безответственно было бросать вызов? Но что же тогда оставалось бедному Советскому Союзу, опускать руки и спокойно идти на дно? И вообще насколько безошибочным было стратегическое планирование Киссинджера?

Вот его видение будущего: «Администрация Никсона стремилась подготовить Америку к роли, новой для ее истории, но старой, как мир, для всех остальных государств: предотвратить накопление противником, казалось бы, ничтожных геополитических приобретений, которые со временем были бы способны опрокинуть равновесие сил»{338}.

А чем мог ответить противник? И мог ли?

После переговоров с Никсоном Громыко высказался сдержанно: «Было бы грубой ошибкой, если бы мы из майской встречи в Москве сделали вывод, что у нас с США все пойдет гладко — мы бы только разочаровались. Надо смотреть трезво»{339}.

Глава 34.

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛЬНОСТИ ТОЧНО ТАК ЖЕ ВЛИЯЮТ НА КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА, КАК НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ»

Киссинджер усиливает давление

Тем временем произошло еще два важных события, имевших большое значение. Летом 1972 года стояла страшная жара, в Подмосковье горели торфяники, во многих регионах погиб урожай зерновых, СССР закупил в США кормовое зерно на 750 миллионов долларов (для поддержания мясного животноводства).

А по решению президента Садата из Египта были выведены все советские военные советники и специалисты (17 тысяч человек), что, как отметил Киссинджер, было первым успехом никсоновской стратегии. Советские позиции на Ближнем Востоке были поколеблены.

Вскоре Киссинджер усилил давление на советские позиции в странах третьего мира. Он выдвинул идеологическое обоснование («концепцию взаимозависимости»), объясняющее руководителям этих стран, почему им надо ориентироваться на США. Согласно ей, все страны мира взаимозависимы в рамках мировой экономической системы, поэтому любые односторонние действия одной страны или группы стран вызывают изменения в положении других стран и могут подрывать систему в целом, а чтобы этого не происходило, надо учитывать интересы всех других государств, содействовать «скорее глобальным, чем узким интересам». На VII специальной сессии ООН в 1975 году в поддержку этой концепции выступили все западные страны, включая Японию. Запад убеждал развивающиеся страны в том, что, добиваясь восстановления своих прав на собственные ресурсы и защищаясь от экономической экспансии, они утратят право получать экономическую помощь и, нанося ущерб развитым странам, бьют по своим же интересам и подталкивают мир к экономической катастрофе.

Это был явный удар по политике Советского Союза, и Громыко это сразу понял. Его реакция была быстрой. В ноябре 1975 года Управление планирования внешнеэкономической политики МИД, создателем и первым руководителем которого был А.А. Солдатов, подготовило предложения по противодействию концепции, очень быстро было принято постановление ЦК КПСС по этой проблеме.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Громыко. Война, мир и дипломатия"

Книги похожие на "Громыко. Война, мир и дипломатия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Святослав Рыбас - Громыко. Война, мир и дипломатия"

Отзывы читателей о книге "Громыко. Война, мир и дипломатия", комментарии и мнения людей о произведении.