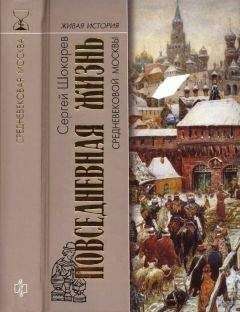

Сергей Шокарев - Повседневная жизнь средневековой Москвы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Повседневная жизнь средневековой Москвы"

Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь средневековой Москвы" читать бесплатно онлайн.

Столица Святой Руси, город Дмитрия Донского и Андрея Рублева, митрополита Макария и Ивана Грозного, патриарха Никона и протопопа Аввакума, Симеона Полоцкого и Симона Ушакова; место пребывания князей и бояр, царей и архиереев, богатых купцов и умелых ремесленников, святых и подвижников, ночных татей и «непотребных женок»... Средневековая Москва, опоясанная четырьмя рядами стен, сверкала золотом глав кремлевских соборов и крестами сорока сороков церквей, гордилась великолепием узорчатых палат — и поглощалась огненной стихией, тонула в потоках грязи, была охвачена ужасом «морового поветрия». Истинное благочестие горожан сочеталось с грубостью, молитва — с бранью, добрые дела — с повседневным рукоприкладством.

Из книги кандидата исторических наук Сергея Шокарева земляки древних москвичей смогут узнать, как выглядели знакомые с детства места — Красная площадь, Никольская, Ильинка, Варварка, Покровка, как жили, работали, любили их далекие предки, а жители других регионов России найдут в ней ответ на вопрос о корнях деловитого, предприимчивого, жизнестойкого московского характера.

Появление другого сосуда — братины — относилось, по-видимому, к дружинным временам. Она была похожа на горшок и закрывалась крышкой, напиток из нее черпали ковшами — по-братски. Впрочем, в музеях сохранились и небольшие братины, употреблявшиеся как чаши. Подобно другим видам посуды, братины могли быть деревянными, медными, серебряными или золотыми. В 1637 году польскому королю Владиславу IV была поднесена от царя золотая братина «с кровлею», украшенная яхонтами, лалами, изумрудами и жемчугом, стоимостью две тысячи рублей. Аналогом братины, но с более низкими бортами, была ендова, которая также могла иметь разные размеры.

Естественно, что каждый дом москвича среднего или низкого достатка имел свои индивидуальные особенности. К избе ремесленника пристраивалось помещение для работы, либо он работал в клети или в теплой избе. Бывало, что в типичном для Москвы трехкамерном доме жила не одна, а несколько семей. Как мы помним, нищий Тихон Иванов в 1693 году жил в «наемной подклети». Тем не менее общие черты рядового средневекового жилища были весьма типичны и довольно близки к крестьянскому дому. К этой же аналогии прибег в 1824 году и Н.М. Загоскин в романе «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», правда, повествуя о постоялом дворе: «Домашний простонародный быт тогдашнего времени почти ничем не отличался от нынешнего; внутреннее устройство крестьянской избы было то же самое: та же огромная печь, те же полати, большой стол, лавки и передний угол, украшенный иконами святых угодников. В течение двух столетий изменились только некоторые мелкие подробности: в наше время в хорошей белой избе обыкновенно кладется печь с трубою, а стены украшаются иногда картинками, представляющими “Шемякин суд” или “Мамаево побоище”; в семнадцатом веке эта роскошь была известна одним боярам и богатым купцам Гостиной сотни. Следовательно, читателям нетрудно будет представить себе внутренность постоялого двора, в котором за большим дубовым столом сидело несколько проезжих. Пук горящей лучины, воткнутый в светец, изливал довольно яркий свет на всё общество; по остаткам хлеба и пустым деревянным чашам можно было догадаться, что они только что отужинали и вместо десерта запивали гречневую кашу брагою, которая в большой медной ендове стояла посреди стола».

Дневной круг

Время в средневековой Руси считали по солнцу, разделяя дневные (от восхода до захода) и ночные (от захода до восхода) часы. Согласно свидетельству книжника Кирика Новгородца (XII век), количество дневных и ночных часов было одинаковым — по 12, при разной их продолжительности в разное время года и на разной географической широте: дневные часы удлинялись летом и сокращались зимой, ночные — наоборот. Такие часы принято называть «косыми». Они были известны на Руси по крайней мере с XI века и бытовали до XVII столетия. Свидетельство дневного и ночного счета времени сохранили летописные сообщения:

«В лето 6933 (1425. — С Ш.). Преставися князь велики Василей Дмитриевич, внук Иванов, правнук Иванов же, праправнук Данила Московского, месяца Февраля в 27 день, на второй недели во вторник Великого поста, в 3-й час нощи. <…>

Априля в 4 день (1473 года. — С. Ш.), в неделю пятую поста, еже глаголется Похвальная, в 4 час нощи, загореся внутри града на Москве у церкви Рождества Пресвятыя Богородици близ, иже имать придел Воскресение Лазарево; и погоре много дворов… <…>

Того же месяца 28 (мая 1489 года. — С. Ш.), в среду, в 11 час дни, преставилъся пресвященный митрополит Геронтий и положен на Москве в соборной церкви Успениа Пречистыа на северной стране»{540}.

Помимо «косых» существовали и «ровные» (равноденственные) часы, продолжительность которых составляла 60 минут. В случае применения «ровных» часов отсчет времени по-прежнему шел от восхода и от заката солнца, только количество ночных и дневных часов различалось: 17 дневных и семь ночных летом и наоборот — зимой. Сосуществование двух вариантов суточного счета времени отразилось и в письменных источниках. Летописец, рассказывая (1551) о пожаре в новгородском Юрьевом монастыре, отмечает, что загорелось «в третий час нощи по Московским часом, а по Новгородским часом на шестом часе, на ночном»{541}.

«Ровные» часы менялись по святцам: 1 сентября — в тогдашний Новый год — сутки включали 12 часов дня и 12 часов ночи, с 24 сентября — 11 часов дня и 13 часов ночи, с 10 октября — 10 часов дня и 14 часов ночи, с 26 октября — 9 часов дня и 15 часов ночи; с 11 ноября — 8 часов дня и 16 часов ночи; с 27 ноября — 7 часов дня и 17 часов ночи. 12 декабря был день зимнего солнцестояния и потому часы оставались теми же. С 1 января день начинал расти, а ночь соответственно убывать — 8 и 16 часов, с 17 января — 9 и 15 часов, с 2 февраля — 10 и 14 часов, с 18 февраля — 11 и 13 часов, с 6 марта — по 12 часов, с 22 марта — 13 и 11 часов, с 7 апреля — 14 и

10 часов; с 23 апреля — 15 и 9 часов; с 9 мая — 16 и 8 часов; с 25 мая — 17 и 7 часов. 12 июня, в летнее солнцестояние, часы оставались прежними, а потом дневные начинали уменьшаться, а ночные расти: с 6 июля — соответственно 16 и 8 часов, с 22 июля — 15 и 9 часов; с 7 августа — 14 и 10 часов, с 23 августа — 13 часов дня и 11 часов ночи{542}.

На своеобразие русского счета времени обращали внимание иностранцы. Мейерберг пишет: «Дню вместе с ночью дают 24 часа, для различия которых принимают за правило присутствие и отсутствие солнца: от восхода его часы бьют 1-й дневной час, все прочие до самого его захождения означают, по общему обыкновению, умножая число ударов; а потом начинают опять с 1-го часа ночи и продолжают бить прочие часы до самого солнечного восхода. Если бы этого не сказали мне прежде, я бы и сам узнал в продолжение стольких моих бессонных ночей».

Часы на Фроловской (Спасской) башне Кремля имели 17 делений циферблата и принятые в допетровской России буквенные обозначения цифр. Гравюра из книги Л. МейербергаДо сих пор остается загадкой, как люди Средневековья определяли точное время, ведь первые часы появились в Москве только в начале XV века, а в других городах — еще позднее. Но, несмотря на это, летописные известия начиная с XI столетия содержат многочисленные и, как показывают специальные исследования, вполне достоверные указания на точное (в пределах часа) время дня{543}. Допустим, в солнечные дни часы могли определять по длине тени; но что использовали для измерения времени в осенне-зимний период — размеченные горящие свечи, песочные часы, какие-то водяные устройства вроде клепсидры? Пока археологами не выявлены специальные приспособления для счета времени, которыми могли пользоваться на Руси до XV века. Конечно, ориентирами были церковные службы, но и они начинались далеко не всегда в одно и то же время и имели разную продолжительность, зависевшую в том числе от прилежания духовенства. Впрочем, простому горожанину знать точное время было совсем не обязательно — его день начинался с рассветом и корректировался по церковной службе. Другое дело — книжник, летописец, стремившийся к точности в самых мелких деталях и по возможности указывавший время рождения, смерти, начала и окончания пожаров, битв и других событий. Для него приспособления, показывавшие время, конечно, имели важнейшее значение.

Летописи сообщают, что в 1404 году мастер Лазарь Сербии по велению великого князя Василия I поставил «часник» на великокняжеском дворе за Благовещенским собором. Наиболее подробное описание этих часов содержится в Троицкой летописи: «Сий же часник наречется часомерье; на всякий же час ударяет молотом в колокол, размеряя и расчитая часы нощныя и дневныя; не бо человек ударяше, но человека видно, самозвонно и самодвижно, страннолепно некако створено есть человеческою хитростью, преизмечтано и преухищрено…»{544}Лазарь прибыл в Москву с Афона, где особенно почиталась точность времени и часы были привычным предметом в монастырях. Изготовление диковинки обошлось великому князю в значительную сумму — 150 рублей. В Лицевом летописном своде имеется изображение этих часов и мастера, демонстрирующего их великому князю.

Историк часового дела Т.А. Фокина по летописному сообщению и рисунку реконструирует этот прибор следующим образом. Часы, вероятно, имели три гири, что говорит о сложности их конструкции: одна гиря, вероятно, приводила в действие основной механизм часов, вторая — устройство боя, третья — указатель фаз Луны (правда, на рисунке диск светила не виден). Стрелки на циферблате отсутствуют. Скорее всего, вращался центральный диск, а время показывал неподвижный указатель, не изображенный на рисунке. Многие историки часового дела полагают, что слова «не бо человек ударяше, но человековидно, самозвонно и самодвиж-но» означают, что в колокол била механическая фигура, подобная тем, что использовались в Западной Европе и назывались «жакемары». Однако в Лицевом своде эта фигура не изображена, поэтому, возможно, летописец под словом «человековидно» подразумевал автоматическое движение молота, ударявшего в колокол без человеческого участия.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Повседневная жизнь средневековой Москвы"

Книги похожие на "Повседневная жизнь средневековой Москвы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Шокарев - Повседневная жизнь средневековой Москвы"

Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь средневековой Москвы", комментарии и мнения людей о произведении.