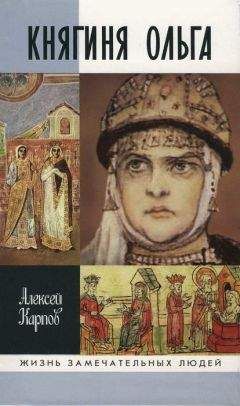

Алексей Карпов - Княгиня Ольга

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Княгиня Ольга"

Описание и краткое содержание "Княгиня Ольга" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена биографии киевской княгини Ольги, первой на Руси правительницы-христианки, жившей в X веке. Вместе с вышедшими ранее в серии «Жизнь замечательных людей» биографиями князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого она образует своего рода трилогию, в центре которой — Крещение Руси и образование Древнерусского государства.

В Приложении к книге печатаются ранние редакции Жития княгини Ольги. Некоторые тексты впервые введены автором в научный оборот.

Таков был идеал князя в средневековой Руси. Игорь не соответствовал этому идеалу. Потому и принял смерть — причем смерть постыдную, не достойную князя.

Подробности расправы, учиненной древлянами, приводит византийский историк Лев Диакон, живший в конце X века. В шестой книге своей «Истории», рассказывая о войне между князем Святославом Игоревичем и императором Иоанном Цимисхием в 969—970 годах, он вспомнил и о «жалкой судьбе» отца Святослава. Правда, место древлян как убийц Игоря в сочинении византийского историка заняли почему-то «германцы» — возможно, из-за некоторого созвучия названий двух народов в греческом языке. По словам Льва Диакона, Игорь, «отправившись в поход на германцев… был взят ими в плен, привязан к стволам деревьев и разорван надвое»{83}.

В такой форме казни — расчленении тела князя — порой видят элементы ритуального убийства или жертвоприношения{84}. Возможно, доля истины в этом есть. Но имеющиеся в нашем распоряжении источники позволяют увидеть другую сторону этой казни, которая во времена, о которых идет речь, воспринималась прежде всего как позорная, как казнь вора, расхитителя чужого добра. Арабский дипломат Ахмед Ибн Фадлан, описавший обычаи разных народов, встретившихся ему на пути в Волжскую Болгарию в 921—922 годах, сообщил о том, что именно так казнили воров и прелюбодеев (а прелюбодейство у большинства народов считалось частной формой воровства). «Если относительно кого-либо они откроют какое-нибудь дело, — писал он о кочевниках-торках (гузах), — то они разрывают его на две половины, а именно: они сужают промежуток между ветвями двух деревьев, потом привязывают его к веткам и пускают оба дерева, и находящийся при выпрямлении их разрывается»{85}. Очень похоже с ворами и прелюбодеями поступали и другие тогдашние соседи Руси — волжские болгары[79]; знали подобную казнь и сами руссы[80]. Страшное в своей подробности описание арабского дипломата точно отражает то, что случилось с Игорем. Древляне поступили с ним так, как поступали с вором и прелюбодеем — «волком» и «хищником», по их собственному выражению.

* * *Убив Игоря, древляне направили своих послов в Киев к Ольге. Во исполнение еще одного древнего языческого ритуала они намеревались сделать киевскую княгиню женой своего князя. По представлениям, восходящим еще к первобытным временам, жена убитого, как и все его имущество, отныне должна была принадлежать победителю; овладение ею — причем зачастую совершенное открыто, на глазах у всех, — символизировало переход власти, делало его окончательным[81]. «Вот, князя убили русского, — говорили, по летописи, древляне. — Поймем жену его Ольгу за князя нашего Мала, и Святослава; и сделаем ему (Святославу. — А.К.), что захотим».

Все было обставлено в соответствии с обычаем. Не насильниками, но сватами, исполнителями древнего ритуала выступали древлянские послы, явившиеся в Киев. «И послали древляне лучших мужей, числом 20, в ладьях к Ольге, и пристали под Боричевым в ладье». Судя по этому указанию, древлянское посольство отправилось в путь весной следующего, 946 года, не ранее апреля—мая, после того, как Днепр и его притоки освободились ото льда.

Летописец, обрабатывавший этот рассказ в составе «Повести временных лет», сделал несколько топографических примечаний к первоначальному летописному тексту. Записав, что древлянские послы пристали «под Боричевым», то есть у так называемого «Боричева взвоза» — позднейшего Андреевского спуска на Подол, низменную часть Киева, с высокого киевского холма (Горы), на котором располагалась киевская крепость, — он посчитал нужным разъяснить современным ему читателям, почему древляне выбрали столь неподходящее место: «…ибо тогда вода протекала вдоль Киевской горы, и на Подоле не сидели люди, но на Горе. Град же Киев был там, где ныне дворы Гордятин и Никифоров, а княжий двор был в городе, где ныне дворы Воротиславов и Чудин…»{86}.

Смысл этого уточнения летописца не вполне ясен. Долгое время летописный текст понимали так, что Днепр изменил свое русло в конце X — начале XI века, после чего и стала возможна жизнь на киевском Подоле, до того времени находившемся под водой. Однако современные археологи решительно отвергают подобную точку зрения: Подол был заселен по крайней мере не позднее IX века. По-другому считают, что слова летописца, будто «на Подольи не седяху людье», свидетельствуют о необычном весеннем половодье, разливе Днепра, вынудившем жителей покинуть свои дворы и укрыться на Горе{87}. Но едва ли древлянские сваты направляли свои ладьи по затопленным улицам киевского Подола — в этом не было никакого резона. Так что слова летописи остаются для нас загадкой.

Однако комментарий летописца важен еще в одном отношении. Трое из четырех названных им владельцев дворов предположительно могут быть отождествлены с известными нам по летописи и другим источникам киевскими боярами — причем все трое упоминаются в связи с событиями середины — второй половины XI века[82]. Очевидно, эти люди были современниками летописца и тех, к кому он обращался, а значит, к указанному времени относится и дошедший до нас вариант летописного рассказа. Это обстоятельство надо иметь в виду, рассуждая о дальнейших событиях, как они изложены в летописи. Летописец писал спустя сто с лишним лет после древлянской эпопеи княгини Ольги. Он принадлежал совсем другой эпохе, а потому не всегда правильно понимал суть того, что происходило в Киеве и Древлянской земле.

С этого сватовства древлян и начинается летописная биография киевской княгини. Ольга становится главной и единственной героиней летописи, и перипетии ее биографии составляют исключительное содержание летописных статей за все годы ее киевского княжения. «Ольга же была в Киеве с сыном своим с младенцем Святославом (в оригинале: «с детьском Святославом». — А.К.); и кормилец его Асмуд, и воевода был Свенельд, он же отец Мистишин», — этой фразой открывается летописное повествование о ней.

(И здесь также обращает на себя внимание комментарий летописца, явно обращенный к его современникам: хорошо известный по летописи Свенельд упомянут здесь как «отец Мистишин» («Мстишин»). Кто такой этот Мистиша, мы не знаем; более ни в каких источниках он не значится. Если он был лучше известен летописцу и читателям летописи, нежели его отец, то конечно же потому, что намного пережил отца. Вполне возможно, что Мистиша Свенельдич дожил до середины или даже второй половины XI века и, будучи глубоким стариком, являлся современником летописца, подобно упомянутым выше владельцам киевских усадеб Гордяте, Никифо-ру, какому-то Воротиславу и Чудину[83].)

Но вся эта летописная фраза («Ольга же была в Киеве…»), собственно говоря, представляет собой не только зачин к рассказу о дальнейших событиях, но и своего рода итог оставшейся неизвестной нам драмы. Ибо из нее следует, что именно Ольга, будучи вдовой умершего князя, выступила главной носительницей власти, гарантом сохранения той системы устройства Киевского государства, которая обеспечивала преимущественное положение Киева и киевского князя как главы всей Русской земли. Свенельд и Асмуд — единственные известные нам по именам Игоревы воеводы — оказались на ее стороне. Или, точнее, на стороне ее малолетнего сына Святослава — ибо лишь переход власти от Игоря к его единственному (во всяком случае, по летописи) сыну представлялся легитимным, то есть таким, при котором не сотрясались бы самые основы Киевской державы, созданной прежними киевскими князьями. Смерть Игоря в Древлянской земле и попытка вмешательства древлян в собственно киевские дела грозили полным уничтожением этой державы. Речь шла об утрате Киевом гегемонии в Среднем Поднепровье и вообще на Руси, и перед этой вполне реальной угрозой должны были сплотиться и вдова Игоря Ольга, и Игорева дружина, и Свенельд, и другие киевские бояре, даже если у кого-то из них (прежде всего, наверное, у Свенельда) имелись собственные амбиции. Надо полагать, что Ольга тонко прочувствовала эту непростую ситуацию, а потому смогла не только формально, но и фактически возглавить киевское правительство. Тем более что волею обстоятельств — а точнее, в силу воскрешенного древлянами древнего обычая сватовства к вдове убитого князя — именно она оказалась в центре развернувшихся в Киеве драматических событий. «Олгинго княжение» — не случайно именно такой заголовок предпослан рассказу о ее мести древлянам в Софийской Первой летописи{88}.

Но и в летописном рассказе об этих событиях Ольга остается прежде всего эпическим персонажем. Ее фольклорный, сказочный образ по-прежнему заслоняет от нас ее реальные, исторические черты.

Когда «лучшие» древлянские мужи, числом двадцать человек, появились в Киеве, рассказывает летописец{89}, Ольга призвала их к себе. По-видимому, она сделала вид, что не ведает о цели их приезда и ничего не знает о смерти мужа (или действительно не знала об этом?). Слова, которыми она приветствовала древлян, должны были усыпить их бдительность, а значит, обезоружить их. В свете того, что случилось с древлянскими послами дальше, слова эти звучат зловеще. «Добрые гости пришли», — сказала Ольга древлянам, но те не уловили ничего зловещего в ее обращении. «Пришли, княгиня» (или, в другом варианте: «Добрые, княгиня»), — отвечали они, попросту повторяя произнесенное в их адрес. Так начался словесный поединок, в котором Ольга начисто «переиграла» древлян («переклюкала», если воспользоваться выражением летописца). И ее победа в этом словесном поединке предопределила гибель древлянских послов — уже не на словах, а в действительности.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Княгиня Ольга"

Книги похожие на "Княгиня Ольга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Карпов - Княгиня Ольга"

Отзывы читателей о книге "Княгиня Ольга", комментарии и мнения людей о произведении.