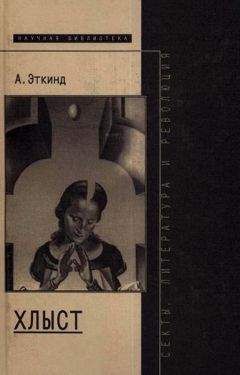

Александр Эткинд - Хлыст

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Хлыст"

Описание и краткое содержание "Хлыст" читать бесплатно онлайн.

Книга известного историка культуры посвящена дискурсу о русских сектах в России рубежа веков. Сектантские увлечения культурной элиты были важным направлением радикализации русской мысли на пути к революции. Прослеживая судьбы и обычаи мистических сект (хлыстов, скопцов и др.), автор детально исследует их образы в литературе, функции в утопическом сознании, место в политической жизни эпохи. Свежие интерпретации классических текстов перемежаются с новыми архивными документами. Метод автора — археология текста: сочетание нового историзма, постструктуралистской филологии, исторической социологии, психоанализа. В этом резком свете иначе выглядят ключевые фигуры от Соловьева и Блока до Распутина и Бонч-Бруевича.

Романтические настроения усиливали ориентацию на народную культуру, которая воспринималась как носитель первичной, внелитературной, собственно национальной истины. Классические настроения разрывали эти взаимосвязи, предлагая условную античность, это космополитическое прошлое человечества, в качестве глобального подтекста. В литературной и политической борьбе народные примитивы использовались в целях, вполне чуждых их первоначальному бытованию. Их трансляция в высокую культуру всегда сопровождалась многократными и разнонаправленными изменениями. С другой стороны, профессиональная культура — религиозная, политическая, художественная — оказывала мощное и, в последнее тысячелетие, непрерывное влияние на культуру низших классов.

В России отношения интеллигенции и народа представляли собой специальный вариант колонизации и потом деколонизации. В отличие от классических империй с заморскими колониями, колонизация России имела внутренний характер. Империя осваивала собственный народ. Внутренняя колонизация совпала с эпохой Просвещения, с расцветом и упадком идеалов полицейского государства. Интеллигенция и бюрократия понимали ‘народ’ как объект культурного воздействия, радикальной ассимиляции, агрессивного преобразования по образцу доминирующей культуры. Миссионерство, этнография и экзотические путешествия, характерные феномены колониализма, в России имели преимущественно внутренний характер. Все это делалось не в отношении заморских дикарей, а в отношении своего народа.

Народ есть Другой. Отсутствие географических, этнических и лингвистических признаков для такой оппозиции лишь усиливало значение признаков собственно культурных (в частности, религиозных и эстетических). Народ надо учить; его надо изучать; и наконец, у него надо учиться. Во всех случаях ‘народ’ конструировался как инверсия основных значений, которые культура приписывала самой себе. В этом внутреннем варианте, русская культура испытывала на себе те влияния, которые оказывают процессы колонизации/деколонизации на культурный и политический дискурс[193]. В ожидании деколонизации, социальной эмансипации, политической революции приходит осознание привилегий ‘народа’, его моральной и метафизической ценности, его чистоты, безгрешности и несправедливой угнетенности. Классовые оппозиции переформулируются как оппозиции культурные. На закате империи чувства элиты принимают характер поклонения культуре Другого и отрицания собственной культуры. Если в ожидании географических потерь имперская культура окрашивается ориентализмом[194], то на фоне классовых конфликтов доминирующая культура окрашивается в иные, хотя часто похожие, цвета популизма. Русские революции были актами деколонизации ‘народа’: актами непоследовательными, как всякая имперская политика; противоречивыми в силу внутреннего ее характера; и закончившимися новой, беспрецедентной по масштабу попыткой имперского завоевания собственного народа.

К концу 19 века интеллигенция относилась к ‘народу’ так, как имперская элита в момент распада империи относится к бунтующей колонии: с чувством вины, с подавленным страхом и с надеждой на примирение. На ‘народ’ нельзя накладывать собственные культурные представления. ‘Народ’ живет своей особой жизнью, о которой верхи знают очень мало; более того, они не вправе давать моральные оценки тому, что знают, а обязаны принимать на веру то, во что верит ‘народ’. Особенностью этого варианта постколониального дискурса было систематическое преувеличение культурной дистанции между ‘народом’ и образованными классами. Убежденная во вторичности и неполноценности собственной культуры в сравнении с ‘народной’, интеллигенция призывала саму себя преодолеть эту дистанцию за счет собственного ‘опрощения’, культурного самоуничтожения.

Между тем записи собирателей фольклора прошлого и этого века полны ситуациями, в которых неграмотные ‘сказительницы’ пели ‘народные’ песни, наделе оказавшиеся версией известных текстов Пушкина, Некрасова или Есенина[195]. Классический пример тому — превращение пушкинского стихотворения Гусар в представление народного театра Царь Максимилиан[196]. Гимны хлыстовской общины ‘Новый Израиль’ в Южной России пелись на мотив Марсельезы, революционной песни «Вы жертвою пали», стихотворений Некрасова[197]. Рецензент Вестника Европы сообщал в 1916: «Какие-нибудь самарские хлысты целыми сотнями выписывают себе стихи Клюева»[198]. Клюев рассказывал Блоку в 1911, что стихи из Нечаянной радости «поют в Олонецкой губернии»[199]. По словам Яркова, изнутри знавшего жизнь поволжских сект начала века,

стихи поэтов Никитина, Надсона, Плещеева, Хомякова, Сурикова, Мережковского и некоторых других можно было в свое время неожиданно услышать в самых глухих, затерянных, мордовских уголках самарского степного края, причем услышать не […] в декламации и не в опытной, умелой аранжировке, а […] в хоровом, песенном исполнении так называемого «простонародья», […] глубоко слаженным хором «людей божиих» в сопровождении столь свойственной им ритуальной пляски[200].

Вычленить ‘народные’ произведения среди всего массива бытующих таким способом текстов оказывается сложной проблемой, и не только методической. На деле это означает, что собственно фольклорная традиция, как способ устной передачи текстов, уже в 19 веке неотделима от письменной литературы. Это не значит, что фольклора не существует. Та версия пушкинской сказки, которую бабушка рассказывает внучке и которая, возможно, со своими оригинальными деталями будет передана через поколение, и есть фольклор[201].

Воспроизведение не означает пассивного заимствования, и в этом смысле между Мольером, переделывавшим старинные пьесы, и народом нет принципиального различия[202].

Иными словами, в значительной своей части фольклор есть обращение авторских текстов, снабженных искажениями, сокращениями и добавками разной степени. Такое понимание имеет мало общего с пониманием фольклора как внеисторического источника культуры, базы для романтического национализма[203].

Обрядовая поэзия русских сектантов составляет большой и важный массив народной культуры. В советской этнографии она, однако, не классифицировалась ни как фольклор, ни как народная поэзия. За несколькими важными исключениями, ее изучение практически прервалось после 1910-х годов. От собственно фольклора сектантскую поэзию отличает ряд существенных признаков. В основном это стихи, которые исполнялись во время религиозных ритуалов-радений. Они произносились лидером-пророком или же распевались хором, подобно псалмам. Сектанты называли эти стихи ‘распевцами’. В значительной части эти стихи были записаны, а иногда даже изданы, самими носителями сектантской традиции. В этом смысле, сектантская поэзия близка к профессиональной литературе. Распевцы, однако, не имеют авторства. Хлысты верили, что во время радения человек-пророк говорит не своим голосом, в нем живут высшие силы. В большей или меньшей степени пророки варьировали известные мотивы и формулы, изменяя и дополняя их в соответствии с требованиями момента. Поэтому записанные тексты нередко представляют собой серийные варианты. Многие распевцы мистических сект полны оригинального поэтического материала. Его своеобразие связано с подлинной необычностью верований и образа жизни сектантских коммун, производивших рискованные экономические, сексуальные и психологические эксперименты и выражавших свой опыт в религиозно-поэтическом творчестве.

Начиная с 1830-х годов и последующие полтора столетия, мистические секты считались «особо опасными» и подвергались полицейским репрессиям. Сектанты отвечали на репрессии особого рода конспиративностью, устраивая свои радения в строго секретной атмосфере. Посторонним людям редко удавалось бывать на них; к тому же к началу 20 века численность мистических сект и их активность находились в состоянии спада. За некоторыми важными исключениями, которые будут рассмотрены далее, знакомство интеллигенции рубежа веков с мистическими сектами не было основано на непосредственном общении и личном участии в народных культах. Напротив, чаще всего информация о хлыстах, скопцах, бегунах и прочих мистических сектах была книжной. Как правило, эта информация касалась не современных сект, а тех, которые существовали в 19 веке, и воспринятых так, как воспринимали их люди 19 века.

Журналы консервативного и официально-церковного направлений (Русский вестник, Христианское чтение, Православное обозрение, Миссионерское обозрение, Русский инок) были полны обличительных материалов о сектах. Не менее обильно печатали статьи о народных мистических сектах и толстые литературные журналы, традиционно доминировавшие в русской периодике. В особенности богаты такими материалами были популярные исторические издания (Русский архив, Исторический вестник, Русская старина, Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских) и журналы народнического и либерального плана (Отечественные записки, Дело, Русское богатство, Вестник Европы, Современный мир, Русская мысль, Ежемесячный журнал). Голос самих сект так и не вошел в профессиональный дискурс; единственным журналом, который регулярно издавался самими сектантами, был Духовный христианин под редакцией молоканина А. С. Проханова[204].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Хлыст"

Книги похожие на "Хлыст" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Эткинд - Хлыст"

Отзывы читателей о книге "Хлыст", комментарии и мнения людей о произведении.