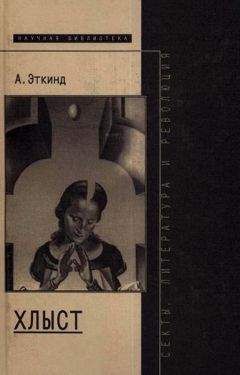

Александр Эткинд - Хлыст

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Хлыст"

Описание и краткое содержание "Хлыст" читать бесплатно онлайн.

Книга известного историка культуры посвящена дискурсу о русских сектах в России рубежа веков. Сектантские увлечения культурной элиты были важным направлением радикализации русской мысли на пути к революции. Прослеживая судьбы и обычаи мистических сект (хлыстов, скопцов и др.), автор детально исследует их образы в литературе, функции в утопическом сознании, место в политической жизни эпохи. Свежие интерпретации классических текстов перемежаются с новыми архивными документами. Метод автора — археология текста: сочетание нового историзма, постструктуралистской филологии, исторической социологии, психоанализа. В этом резком свете иначе выглядят ключевые фигуры от Соловьева и Блока до Распутина и Бонч-Бруевича.

Библиография сектоведческой литературы, изданная Алексеем Пругавиным, уже в 1887 заняла целый том[205]. В последующие годы выходит обширная серия его книг, сочетавших профессиональное знание предмета с безудержной его романтизацией. Радикально настроенный интеллектуал, проходивший еще по нечаевскому делу, в будущем социалист-революционер, Пругавин доказывал здоровую сущность народного инаковерия, направленного в революционное будущее. Объясняя читателю 1895 года высокую степень просвещенности раскола (и, в сравнении со всем имеющимся материалом, сильно преувеличивая), Пругавин сравнивал русских сектантов с героем пушкинского Пророка:

Сектантство представляет собой обширное поле для свободной умственной деятельности, и потому те личности из народа, […] к которым можно применить слова поэта «Духовной жаждою томим» — обыкновенно идут в раскол. Здесь они находят целые общества людей начитанных, по-своему развитых, обширные библиотеки, читателей, издателей, переписчиков и все пособия для свободного общения мысли и слова[206].

Кульминацией сектоведения стали 1900-е и начало 1910-х годов, когда наряду с сотнями статей и брошюр всех направлений были изданы капитальные собрания сектантских документов и важные историко-теоретические исследования. «Все хотят изучать сектантство»[207], — записывал Михаил Пришвин в январе 1909. Тогда вышло пионерское (впрочем, до сих пор не нашедшее продолжателя) исследование Дмитрия Коновалова Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве[208]. Подготовленная для защиты в Московской Духовной Академии, а методологией своей основанная на Многообразии религиозного опыта Уильяма Джемса, эта диссертация сочетала анализ психофизиологических техник религиозного экстаза со сравнительно-историческим обзором поэтики и психологии мистических сект. В том же 1908 году глава о сектантских песнопениях впервые (и, кажется, в последний раз) появляется в Истории русской литературы, главу написал толстовец Павел Бирюков[209]. Лучшим собранием поэзии русских сектантов является специальный том Записок Императорского Русского Географического общества по отделению этнографии, изданный в 1912 году Т. С. Рождественским и М. И. Успенским. Более тенденциозными, но впечатляющими источниками были семь роскошно изданных томов Материалов к истории русского сектантства и старообрядчества под редакцией Владимира Бонч-Бруевича [1908–1916], подводившие итог многолетним симпатиям русских радикалов; и резко враждебное по отношению к своему предмету трехтомное собрание миссионера И. Г. Айвазова Христовщина. Материалы для исследования русских мистических сект [1915]. Квалифицированно написанные, снабженные большими библиографическими списками статьи о мистических сектах легко найти в русских энциклопедиях. Эти статьи, брошюры, книги и многотомные издания составляли обширный и расширявшийся поток, входивший в круг чтения двух поколений, которые участвовали в литературном и политическом процессе революционной России.

С политической точки зрения дискурс о сектах отчетливо делился на две противоположные линии[210]. Консервативная линия была представлена специалистами так называемой Внутренней миссии. Этот церковный институт, непосредственно подчиненный Синоду, ставил своей целью обращение русских сектантов и старообрядцев в православие. Его органами были Миссионерское обозрение, обильно печатавшее обличительные и часто очень агрессивные материалы о сектах, и газета Колокол. Миссионеры видели в сектантских общинах преступные и конспиративные группы, представлявшие непосредственную опасность для легковерных граждан, для православной церкви и для государства в целом. Другая линия сектоведческой литературы была, напротив, остро радикальной, и представлена она была этнографами. Традиция, передававшаяся от почвенника 1870-х годов Афанасия Щапова к социал-революционеру Алексею Пругавину и далее к большевику Владимиру Бонч-Бруевичу, интерпретировала мистические культы как проявления социального протеста, а сектантские общины — как огромный, тайный, перспективный ресурс грядущей революции. Нараставшее в течение всей второй половины 19 века противостояние этнографов и миссионеров в вопросе о сектах было, по-видимому, феноменом профессионализации культурного дискурса[211]. В оценочно-идеологической части две эти группы авторов расходились полярным способом; но они были согласны между собой в содержательной части своего интереса к сектам как к массовому религиозному движению, имеющему политическое значение.

Итак, знание о сектах — их идеях, нравах, ритуалах, поэзии — шло по развитым, высоко дифференцированным каналам письменной культуры: через журналы, книги, энциклопедии. Реальная картина общения интеллектуала с народом оказывается весьма отличной от народнического, и впоследствии советского, образа поэта как этнографа-любителя, который черпает из копилки народного опыта. В тех достоверных случаях, когда этнографу действительно удавалось записать устные фольклорные тексты (как это удалось Николаю Рыбникову в отношении былин, Александру Афанасьеву в отношении сказок или Елпидифору Барсову в отношении причитаний), он публиковал их с соблюдением профессиональных норм и вовсе не пытался выдать за собственное литературное творчество. Но на каждую такую публикацию приходятся десятки или сотни псевдо-фольклорных текстов русской литературы. Механизм их, начиная с баллад Жуковского, сказок Пушкина, повестей Гоголя, былин Лермонтова и песен Кольцова, прямо противоположен этнографической записи. Создавая свой текст, профессиональный литератор перерабатывает другие письменные же тексты, публиковавшие (более или менее достоверно) русский или зарубежный фольклор, а затем выдает (более или менее настойчиво) свой текст за собственно фольклорный. При этом он может работать с источниками первичными или уже прошедшими многократную литературную переработку; он может относиться к ним более или менее критично; он может учитывать фрагменты подлинных фольклорных текстов, которые слышал в детстве от няни или в зрелые годы на даче; а может и вовсе не иметь такого опыта или его игнорировать. Литературный результат, понятно, зависит совсем от другого.

Когда Сергей Соловьев в Весах производил русский символизм от ‘национального мифа’[212], он формулировал ситуацию в точных и профессиональных терминах. Литература есть основная форма существования мифологии Нового времени. Действенность национального мифа, или скорее мифов, мало зависит от их исторической достоверности. И в этом смысле русская культура не уникальна. В разноязычной литературной и политической культуре последних веков национальные мифы играли непременную роль, оживая перед революциями и умирая в диктатурах. Они питали собой несметное количество больших и малых текстов, от Сервантеса до Борхеса и от Андерсена до Вагнера; и сами питались этими текстами. Будучи частью целостного культурного дискурса, национальные мифы воплощают в себе основные настроения эпохи в других формах, чем это делает элитарная культура, по своему существу более космополитическая. Русский миф об общине, питавший надежды нескольких поколений радикальных политиков, соответствовал утопиям европейских социалистов. Русские истории о скопцах соответствовали раннекапиталистическим идеям пуританизма и аскетизма. Русские истории о хлыстах соответствовали романтической идее первобытного промискуитета. Русские истории о бегунах, босяках и, наконец, Распутине соответствовали идее сверхчеловека. Русская легенда о граде Китеже, на рубеже веков породившая тексты разных жанров от оперы до памфлета[213], соответствовала ницшеанской идее вечного возвращения.

Подражания, стилизации, освоения низших жанров и литературные воспроизведения народной жизни часто являлись последствием искреннего стремления к расширению читательской аудитории, к демократизации литературы как социального института. Не менее часто такого рода усилия приводили к самообману, являясь следствием идеализации ‘народа’ и революционной веры в то, что низшие классы являются носителями высших ценностей. Тяга к опрощению культуры, нашедшая свою кульминацию в этическом учении Толстого, в политической практике Николая II и, наконец, в культурном строительстве большевиков, вела к саморазрушению русской цивилизации. Писатели рубежа веков играли в этом ряду свою роль. Мифологизируя народ с помощью новых эстетических техник, они шли дальше своих славянофильских и народнических предшественников, и псевдо-фольклорных текстов здесь больше, чем кажется на первый взгляд. Как писала Лидия Гинзбург:

Сочетание народнических, даже народовольческих тенденций с авангардизмом, модернизмом породило в начале XX века новую интеллигентскую формацию, которая привела бы в ужас честных народников 1870-х годов[214].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Хлыст"

Книги похожие на "Хлыст" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Эткинд - Хлыст"

Отзывы читателей о книге "Хлыст", комментарии и мнения людей о произведении.