Воронов Васильевич - Рабочий и колхозница

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

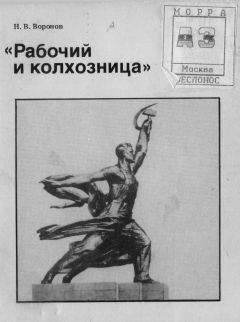

Описание книги "Рабочий и колхозница"

Описание и краткое содержание "Рабочий и колхозница" читать бесплатно онлайн.

В75 «Рабочий и колхозница».— М.: Моск. рабочий.— 1990.— 78 с. (Серия «Биография московского памятника»).

«Рабочий и колхозница» — известная скульптурная группа была создана для советского павильона на Международной выставке в Париже в 1037 г. и вновь изготовлена в 1939 г. и установлена на постаменте перед Северным входом на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку (ныне ВДНХ). Об истории создания этого замечательного произведения скульптора В. И. Мухиной вы прочтете в этой книге.

Рассчитана на массового читателя.

ISBN 5-239-00703—2

Итак, «новый человек — вот тема, над которой я работаю». Эта убежденность в значимости и важности найденной темы делали Мухину, пожалуй, в значительно большей степени, чем остальных участников конкурса, внутренне подготовленной к тому, чтобы наиболее вдохновенно и впечатляюще решить предложенную ей задачу — создать образы молодых строителей нового мира — рабочего и колхозницы.

Чтобы закончить этот «предысторический» экскурс, необходимо сказать еще об одной немаловажной детали, относящейся к чисто пластическим особенностям творчества В. И. Мухиной. В начале 1930-х годов где-то на пути от «Крестьянки» к «Рабочему и колхознице» в процессе работы над надгробием Пешкову, над «Эпроновцем» и «Наукой» менялось понимание Мухиной задач монументальной скульптуры, происходила эволюция художника: от утяжеленных форм, от крупных и ясно читаемых основных объемов, выраженных нередко с нарочитым лаконизмом, Мухина переходит к большой детализации, а иногда даже к филигранной отделке поверхности, к отшлифовке более тонких форм. Б. Терновец отмечал, что с начала 1930-х годов Мухина вместо «больших, обобщенных плоскостей стремится к богатству рельефа, к пластической выразительности деталей, которые скульптор дает с законченной четкостью». Однако детали не становятся мелочными, не нарушают целостности впечатления. Это новое направление в творчестве Мухиной особенно отчетливо сказалось в ее решении проекта «Фонтана национальностей» для площади у Кропоткинских ворот в Москве.

Конечно, эта эволюция в творчестве Мухиной была порождена не только внутренним «саморазвитием» скульптора, но и в определенной мере является отражением общих процессов, происходивших в советском искусстве в 1930-е годы. Это было время ликвидации ранее существовавших свободных художественных группировок и повального объединения всех художников в единую организацию на основе общей платформы узкопонимаемого реалистического искусства, время исторического принятия весьма тяжелого для искусства постановления ЦК Коммунистической партии «О перестройке литературно-художественных организаций» (23 апреля 1932 г.), время введения принципов единообразия в художественном образовании. В 1934 году на Первом съезде писателей А. М. Горький сформулировал особенности метода социалистического реализма, а несколько ранее, летом 1933 года, посетив выставку «Художники РСФСР за 15 лет», А. М. Горький в своем отзыве о ней сказал: «Я за академическую, за идеальную и четкую форму в искусстве...» — и подчеркнул необходимость «некоторой... идеализации советской действительности и нового человека в искусстве» 1.

Именно в 1930-е годы были созданы произведения, ставшие классикой социалистического реализма, как «В. И. Ленин у прямого провода» И. Грабаря, «Трубачи Первой конной» М. Грекова, «Допрос коммунистов» Б. Иогансона, «Колхозный праздник» С. Герасимова, портреты академика И. Павлова и скульптура И. Шадра (Иванов) М. Нестерова, портрет В. Чкалова работы С. Лебедевой и др., где мы видим не только высокую идейность, но и тщательное, порой даже любовное отношение к частностям, к деталям, иногда буквально к мелочам, которые, однако, не только не снижают, но, наоборот, усиливают доходчивость и воспринимаемость произведений.

Особо следует отметить, что в монументальной скульптуре и монументальном портрете в это время у ряда авторов наблюдается стремление отойти от лапидарности и экспрессивности.

Наиболее важным в этой эволюции творческих принципов является тот факт, что отказ от утяжеленных форм, от формальных приемов монументализации не привел таких скульпторов, как Андреев, Мухина, Шервуд, к утере монументальности вообще. Наоборот, мухинские надгробие Пешкова, «Женщина с книгой», «Рабочий и колхозница» — новаторские работы, монументальные внутренне. Именно это дало ей возможность впоследствии говорить, что монументальность — это не приемы и не техника, а характер художника, метод его мышления, особенности его мироощущения. Монумеитализм — это не обобщенные формы, большие размеры и крупные массы, а прежде всего идея, это вид мышления художника. Монументализм не может быть прозаическим, но он вовсе не обязательно связан с лаконизмом форм, с отказом от внимательной проработки деталей. И кто скажет, что «Рабочий и колхозница» не монументальны? А ведь у них проработаны даже шнурки и ранты на ботинках, которых, в общем-то, никто не видит.

Но дело, конечно, не только в проработке форм. Мухина отказалась от спокойной статуарности, внушительной статичности, свойственной монументальному искусству, от концентрированного выражения в памятниках одной все-подчиняющей идеи и одного доминирующего чувства. Она пыталась внести в монументы естественность, передать в памятниках эмоциональное богатство и разносторонность натуры, то есть наряду с высокой идеей вдохнуть в монументы непосредственность, жизненность и теплоту, привнести даже некоторые черты жанровости, чтобы это были не герои, стоящие над людьми, а личности, вышедшие из народа, его плоть и кровь.

Началом нового этапа в творчество Мухиной была фигура женщины с кувшином из «Фонтана национальностей», вершиной — «Рабочий и колхозница», а показателем перехода к другим тенденциям, идущим со станкового и даже жанрового искусства, но не успевшим до конца выявиться,—памятник П. И. Чайковскому перед зданием Московской консерватории и группа «Требуем мира» К

В. И. Мухина всегда стремилась работать в архитектуре, ясно понимая, что это накладывает некоторые ограничения на деятельность скульпторов, но одновременно дает их работам и определенный выигрыш. Ещё в 1934 году она написала статью «Законы творчества, условия сотрудничества», где говорила о необходимости связи скульптуры с архитектоническими и конструктивными основами сооружения. Скульптура «должна не только быть согласована, но и вытекать из четко разработанной архитектурной идеи. Не иллюстрировать чужую мысль призван скульптор, работающий с архитектором, а найти "ей возможно более яркую и убедительную форму выражения своими специфическими художественными средствами».

Мухина хорошо чувствовала, что работа в архитектуре требует декоративного дара, и этим даром она обладала. Еще в начале 1920-х годов она создала эскизы статуй для «Красного стадиона», барельеф для Политехнического музея (1923) и выполнила чисто архитектурную работу — проект павильона «РТзвестий» для Сельскохозяйственной выставки 1923 года. Она работала в декоративном искусстве, проектируя одежду, стеклянную посуду, выставочные интерьеры и т. д. Ее всегда привлекала декоративная скульптура, специфику которой она понимала очень хорошо, считая, что декоративная пластика должна обладать значительным содержанием, чтобы быть достаточно идейно насыщенной. В черновых заметках о специфике искусства Мухина писала в 1930-х годах, что «гибкость декоративной скульптуры позволяет аллегории выражать ею абстрактные понятия, что довольно редко может быть сделано средствами бытового образа. В этом плане аллегория является одним из сильнейших средств реалистического скульптурного искусства».

Понятно поэтому, что Мухину с ее развитым пониманием задач и особенностей декоративной пластики, превосходным чувством материала и, наконец, с ее опытом и стремлением к работе в архитектуре проблема создания статуи для Парижского павильона, выполняемой в новом невиданном материале, необычайно увлекла. Эта работа была согласована с архитектурой павильона и к тому же, несомненно, требовала поиска особой содержательной декоративности. Для нее фактически это были те образцы, тема и задачи, к решению которых она стремилась всю жизнь и, главное, была подготовлена всей творческой жизнью. В расцвете своего таланта Мухина начала работу — она приступила к созданию конкурсных эскизов. За плечами ваятеля было уже почти полвека жизни.

По сути дела, Иофан в своем эскизе дал лишь самый общий эскиз предполагаемой статуи, определив ее тему и основное направление композиционных поисков. Для участников конкурса открывались широкие разнообразные возможности пластической интерпретации выдвинутых архитектором художественных идей. Кроме общей композиции задавались также размеры и примерные пропорции скульптурной группы и ее материал.

Разрабатывая собственный ордер, архитектор в данном случае не воспользовался классическими соотношениями фигуры и пьедестала — «золотым сечением». Он принял «ранее не применявшиеся соотношения между скульптурой и зданием: скульптура занимает около трети всей высоты сооружения». Иофан, по-видимому опираясь на опыт создания американской статуи Свободы, предполагал сделать скульптуру из металла, но первоначально он думал о дюралюминии, ибо статуя ему мыслилась в легком и светлом металле, но не в блестящем. Профессор П. Н. Львов — видный специалист по металлу и способам его конструктивного использования — убедил архитектора применить нержавеющую хромоникелевую сталь, причем соединяемую не с помощью заклепок, как это было сделано в Америке, а путем сварки. Эта сталь обладает превосходной ковкостью и хорошим светоотраже-нием. В виде пробы из стали была «выбита» голова известной скульптуры «Давид» Микеланджело, и этот эксперимент оказался очень удачным, хотя, как замечает Иофан, все скульпторы поначалу отнеслись к стали скептически. Это замечание верно, пожалуй, по отношению ко всем участникам конкурса, кроме В. И. Мухиной, сразу же после пробной работы поверившей в новый материал.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Рабочий и колхозница"

Книги похожие на "Рабочий и колхозница" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Воронов Васильевич - Рабочий и колхозница"

Отзывы читателей о книге "Рабочий и колхозница", комментарии и мнения людей о произведении.