Мария Беседина - Прогулки по допетровской Москве

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Прогулки по допетровской Москве"

Описание и краткое содержание "Прогулки по допетровской Москве" читать бесплатно онлайн.

Говорят, что допетровская Москва была одним из самых красивых городов мира. Города этого уже нет… Изогнутые улочки, настоящие дворцы из мачтового леса, зерновые мельницы в центре города. Удивительный, ни на что не похожий облик боярских палат и домов горожан не оставлял равнодушным никого из гостей допетровской Москвы. Точных сведений о том городе совсем немного, но зато осталось бесчисленное количество загадок и тайн.

В новой книге Марин Бесединой мы совершим увлекательное путешествие в прошлое, своими глазами увидим московскую старину и ощутим непередаваемый запах ушедшей эпохи.

Разумеется, то, что В. А. Никольский называет храм «Василием Блаженным», вас не удивляет: ведь вы помните связанное с этим зданием предание. Во время строительства собора в недостроенном здании часто проводил ночи знаменитый московский юродивый Василий, прозванный за свою кротость и набожность Блаженным (в те времена это слово не имело сегодняшнего уничижительного переносного значения и обозначало человека, как мы сказали бы теперь, просветленного). Василий Блаженный — реально существовавшее историческое лицо. Он был известен своими меткими пророчествами — однажды он предсказал большой пожар в Москве, а в другой раз — в Великом Новгороде, полным бескорыстием (все, что ему подавали горожане, он тут же раздавал встречным) и абсолютным бесстрашием. Известны случаи, когда он прилюдно упрекал Ивана Грозного за излишнюю жестокость. Нам с вами они известны, прежде всего, из художественной литературы — по эпизодам из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» и романа А. К. Толстого «Князь Серебряный». Но подобные случаи имели место в действительности, они зафиксированы в рукописях того времени. После завершения строительства Василий Блаженный продолжал ночевать на паперти храма. В 1557 г. в один из дней Успенского поста его нашли там бездыханным. Ему было 88 лет. Весть о кончине Блаженного мигом облетела Город, и вскоре толпа москвичей во главе с духовенством торжественно захоронила старца возле облюбованного им собора. Впоследствии Василий был канонизирован Православной церковью под именем Василия Московского. Ему посвящен один из приделов собора.

Широко известна и другая легенда: по ней английская королева Елизавета I Тюдор, узнав о прекрасном соборе, попросила Ивана Грозного прислать ей построивших его зодчих, дабы они создали ей в Лондоне точно такой же. Но Иван Грозный, не желая, чтобы какой-то еще государь обладал подобным чудом, приказал ослепить Постника и Барму (по другой версии — отравить). На самом деле отношения России и Англии тогда были достаточно прохладными: английские купцы не пропускали русские товары на внешний рынок. Их корабли блокировали единственный тогда имевшийся у России порт — город Холмогоры (напомню, что Архангельск был основан лишь в 1584 г.), вынуждая русских купцов продавать товары на вывоз только англичанам, которые, вовсю используя ситуацию, приобретали их за бесценок. В связи с этим Иван Грозный отправил Елизавете несколько протестных нот, на которые она неизменно отвечала, что ничего не может сделать с купцами — они очень уважаемые в королевстве люди. В 1570 г. Иван IV написал королеве суровую отповедь: «У тебя мимо тебя люди владеют и не токмо люди, но мужики торговые, и о наших государских головах и о частях и землях прибытка не смотрят, а ищут своих торговых прибытков. А ты пребываешь в своем девическом чину как есть пошлая девица» (слово «пошлая» в те времена значило «обыкновенная». Для русского человека той поры старые девы были предметом сожаления и насмешек — о них говорили, что на том свете им суждено вечно пасти стада козлов, и царь просто-напросто попрекнул королеву ее малопочтенным семейным статусом). Учитывая такие отношения между правителями государств, легенда кажется достаточно сомнительной. В. В. Никольский, исследовав ее происхождение, утверждал, что эта версия впервые появилась в записках посещавших Россию в XVIII в. иностранцев и механически скопирована с распространенного в западно-европейском фольклоре «бродячего» сюжета.

Говоря о незамужних девушках, хочется вспомнить старинный московский обычай: в праздник Покрова Божией Матери (1 октября по старому стилю) девицы со всего города и предместий, надев самые лучшие наряды, пешком направлялись на Богослужение в Покровский собор. По окончании службы они в течение нескольких часов чинно прогуливались по площади. Считалось, что девушка, выполнившая это своеобразное паломничество, до следующего праздника Покрова непременно выйдет замуж. Этот праздник вообще считался благоприятным для венчаний (по народной пословице, «Покров девкам голову кроет»).

В XVII в. площадь ежегодно становилась ареной для «библейского действа», посвященного еще одному важному Православному празднику. В Вербное воскресенье Пасхальной недели при огромном скоплении горожан из Спасских ворот Кремля выходила торжественная процессия, которая двигалась по направлению к Лобному месту, огибала его, а затем возвращалась обратно. Процессия символизировала въезд Христа в Иерусалим. Возглавлял ее патриарх, ехавший на осле, которого вел под уздцы сам царь.

Но вернемся к собору Василия Блаженного. Официально храм называли «во имя Покрова Божией Матери, что на Рву». Имелся в виду ров, выкопанный под кремлевской стеной. Это не была, как можно подумать, обыкновенная канава — ров представлял собой сложное сооружение. Широкий и глубокий, он был выложен белым камнем и наполнен поступавшей из реки Неглинной водой. С этой целью ров был соединен с Неглинной тоннелем, прокопанным в 1516 г. С внешней стороны оба берега рва были обнесены невысокими кирпичными стенами, имевшими зубцы «для огненного боя», такие же, как на кремлевских стенах. К воротам Спасской, Никольской и Константино-Еленинской башен через ров были наведены деревянные мосты, которые в конце XVII в. заменили каменными.

Мост, наведенный через кремлевский ров от Спасской башни, официально назывался Фроловским, или Спасским. Но было у него и прозвище, данное москвичами: Поповский крестец (перекресток). Прозвище это появилось после постройки каменного моста: он стихийно превратился в место сбора «безместных» (не приписанных ни к какому храму) священников. На их услуги, как ни странно, был большой спрос вы помните, что в Москве имелось значительное количество домовых храмов. Но держать при них священников могли лишь считанные единицы домовладельцев — такое позволяли себе лишь наиболее знатные и богатые люди. Поэтому, когда возникала необходимость отслужить в домовом храме обедню, приглашать священника шли поутру на Поповский крестец. Они собирались именно там, так как рядом находилась уже упоминавшаяся Тиунская изба, куда после получения платы «безместные попы» вносили отчисления в «церковную казну.

Между безработными священнослужителями, собиравшимися на мосту, царила суровая конкуренция: дело почти никогда не обходилось без ругани, а иногда „безместные попы“ дрались между собой, отстаивая право обслужить выгодного нанимателя. Оказывалось давление и на „клиентов“: отправляясь на Поповский крестец, „безместный“ священник запасался куском хлеба и, при виде потенциального нанимателя, демонстративно подносил его ко рту, делая вид, что собирается этот хлеб съесть. При этом служитель Божий угрожающе выкрикивал: „Сейчас закушу!“ Смысл такого представления крылся в том, что по канонам Православия священник не имеет права служить обедню, если он успел что-либо съесть. По средневековым представлениям, вина за то, что „безместный поп“, вкусив хлеба, на целый день лишался возможности вести службу, ложилась на того, кто своим упрямством подтолкнул его к подобному поступку. Опасаясь обвинения в кощунстве и непочтительности к священнослужителям, многие поддавались на своеобразный шантаж.

Не следует думать, что церковные или светские власти относились к циничному поведению тех, кто по роду своей деятельности обязан был исполнять роль духовных наставников и подавать пример благонравного поведения, хладнокровно. Сборище на Поповском крестце неоднократно пытались разогнать, и патриархи даже выпускали по этому поводу специальные послания. Но покончить с отвратительной традицией удалось лишь к концу XVII в.

В конце XVI в. московские „шиши“ (уголовные преступники) выкопали в стене рва, обращенной в сторону площади, довольно длинный тоннель, заканчивавшийся обширной пещерой. В ней находился притон, в котором „шиши“ сбывали награбленное и тут же пропивали выручку. О существовании притона было хорошо известно властям, но тогдашние стражи порядка не рисковали соваться в бандитскую пещеру. Притон под Красной площадью благополучно просуществовал до конца XVIII в., когда с ним покончил отчаянный московский полицмейстер И. П. Архаров.

На площади вдоль рва стояли маленькие церковки — в разное время их число доходило до 15. В названии этих храмов к имени святого прибавлялось непременное „на костях и на крови“. Дело в том, что в этих церквушках отпевали, а потом и хоронили тут же, возле их стен, людей, казненных на Пожаре. Такая казнь называлась „торговой“ и считалась особенно позорной (желая оказать преступнику уважение, его предавали смерти в стенах цитадели). Именно такую унизительную казнь подразумевала в конце XVII в. боярыня Федосья Морозова, когда ответила царю Алексею Михайловичу на его просьбу покинуть ряды последователей раскола: „Вы можете… вывести моего маленького сына на Пожар, но я останусь тверда“. „Торговые“ казни были очень жестокими и часто сопровождались изощренные ми пытками. Для таких казней с площади заранее убирали ларьки и строили эшафоты и виселицы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

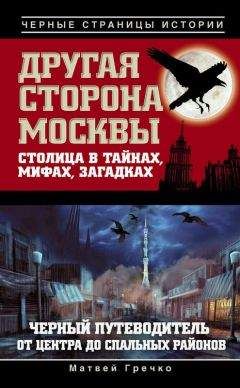

Похожие книги на "Прогулки по допетровской Москве"

Книги похожие на "Прогулки по допетровской Москве" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мария Беседина - Прогулки по допетровской Москве"

Отзывы читателей о книге "Прогулки по допетровской Москве", комментарии и мнения людей о произведении.