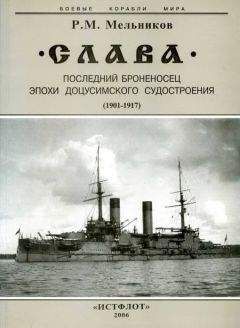

Рафаил Мельников - "Слава". Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги ""Слава". Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)"

Описание и краткое содержание ""Слава". Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)" читать бесплатно онлайн.

Линейный корабль «Слава» был последним, пятым кораблем из самой большой серии броненосных линейных кораблей типа «Бородино», когда-либо строившихся на отечественных верфях.

«Слава» отстал с достройкой и не погиб при Цусиме, как его старшие собратья. Первые боевые залпы «Славы " были…по мятежным батареям Свеаборга. "Слава" был построен по переработанному инженером Скворцовым французскому проекту броненосца "Цесаревич". Вместе, два старых броненосца защищали Рижский залив от кайзеровского флота в 1915 и в 1917 годах. "Слава" доблестно бился и с погодками-броненосцами и с новейшими дредноутами. В годы первой мировой войны "Слава" стал самым знаменитым кораблем Балтийского флота.

В Советском Военно-морском флоте название "Слава" носили легкий крейсер (бывший "Молотов") и ракетный крейсер, переименованный в последствии в "Москву".

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Причины этих "затмений" не удается объяснить ни "тайной русской души", ни властью рутины, ни даже, как это думается одному из "новых русских историков", – "кризисом управления". Кризис – явление временное, "затмения" же преследовали российскую власть постоянно. А потому, видимо, и причины всех этих "затмений" надо искать в тех постоянно действовавших факторах, сопровождавших всю историю России от Петра Великого до наших дней. И состояли они, как подсказывает общая история, в стойких традициях рабского общественного устройства, которое перетекало в режим открытой политической реакции. Мало кто мог избежать той печати нравственной ущербности, которую накладывал на людей этот режим. Преобладали и продвигались по службе откровенные конформисты – от капитана 2 ранга А.Н. Скаловского (1852-?)-опровергателя предложения И.Ф. Лихачева об учреждении МГШ-до обозначенных здесь их превосходительств и генерал-адъютантов.

Сделавшиеся по выбору судьбы и прихоти императора главными героями войны 1904-1905 гг., они, к несчастью России, оказались фатально непригодными для этой роли. Казалось бы, каждый, кому дороги были честь и слава России, не мог не соразмерить ход работ в Петербурге и Кронштадте с событиями столь же стремительно утекавших дней осады Порт-Артура. Здесь в скандальной ситуации оказался третий главный герой войны – "Его превосходительство, генерал-адъютант, наместник Его Императорского величества на Дальнем Востоке и Главнокомандующий" адмирал Е.И. Алексеев.

Избранный им на должность начальника эскадры, верный начальник штаба контр-адмирал В.К. Витгефт обнаружил оказавшийся совершенно непреодолимым синдром нежелания воевать, о котором, как о факте очевидном, писал участник обороны крепости лейтенант А.П. Штер. Исключительно по вине адмирала был утрачен небывалый подъем энергии, достигнутый в пору командования флотом С.О. Макарова. Остался неиспользованным шанс разгромить блокирующий отряд японского флота 2 мая 1904 г., когда гибельные повреждения от мин заградителя "Амура" получили два японских броненосца "Хатсусе" и "Яшима". Не помешав японской высадке в Бицзиво и позволив японцам захватить Цзинчьжоуский перешеек, флот оказался перед неизбежно ожидавшим его истреблением огнем японских осадных батарей. Но "флотоводец" В.К. Витгефт отказался использовать шанс на прорыв во Владивосток 10 июня и упустил возможность этого прорыва в бою 28 июля 1904 г.

Вовсе не безнадежно поврежденный "Цесаревич" оказался в Циндао, где получил повеление императора разоружиться. Словно бы располагая неисчислимым множеством крейсеров и броненосцев, самодержец, не моргнув, вместе с "Цесаревичем" вычеркнул из войны еще два крейсера: "Диана" (в Сайгоне) и "Аскольд" (в Шанхае). Если о "Цесаревиче" надо было вести неприятные переговоры с кузеном Вилли, то двум крейсерам разоружение вовсе не грозило, и особенно значительного ремонта, мешавшего вступить в бой, корабли не требовали. Приходится предполагать, что корабли, как и операции крейсеров в океанах, были бездумно принесены в жертву примитивным политическим расчетам: стремлением угодить Европе и избежать нареканий в отступлении от международного права. Эта наивная демонстрация приобщенности царизма к европейской "нравственности" должна была, по замыслу петербургских политиков, помочь дипломатическому и правовому обеспечению похода 2-й эскадры. За это русским, как выразился один общественный деятель, было временно позволено числиться в Европе европейцами. Хитрость, шитая белыми нитками, оказалась бесплодной: весь поход эскадры, особенно после "гулльского инцидента", проходил под гнетом жесткого дипломатического давления со стороны Англии – тогдашней союзницы Японии.

После боя 28 июля 1904 г. еще недавно грозная Порт-Артурская эскадра превратилась в "отряд броненосцев и крейсеров" под командованием бездарного новоиспеченного контр-адмирала Р.Н. Вирена. Сделавшись ярым "оборонцем" Порт-Артура, он ни в какую не хотел спасать флот прорывом во Владивосток. Судьба кораблей по существу была решена. И в Петербурге власти почему-то не решались категорически потребовать непременного прорыва кораблей для их спасения во Владивосток или южные нейтральные порты, лишь делали вид, что эскадра З.П. Рожественского успеет соединиться с остатками флота ранее, чем они будут расстреляны в гавани огнем осадных 280-мм мортир.

Миновал и без того уже безнадежно запоздалый срок подготовки кораблей – 1 июля. Прошло 15 июля, наступал август, а власть в Петербурге продолжала проявлять удивительную заторможенность мысли и действия.

Представляя все с большей ясностью причины этой заторможенности – от "искалеченных броненосцев" в 1898 г. до фактического провала ускоренной достройки кораблей в 1904 г. (это по существу подтвердил в своих показаниях Ф.К. Авелан), остается лишь указать на приводящие в изумление бескрайние пределы той расточительности, до которой рассчитывала дойти бюрократия. Блистательно провалив всю предвоенную подготовку (и особенно 1903-й год), она с полной безмятежностью по весне 1905 г. рассчитывала, "списав" все ранее имевшиеся силы, начать войну сначала. Для этого сухопутное командование, не уступая в бездарности морскому, планировало сформировать Вторую армию, для взаимодействия с которой и посылалась теперь уже не спешившая Вторая эскадра. Кроме того, под шпицем, войдя во вкус авантюр, уже лелеяли замыслы формирования Третьей эскадры. Фактором заторможенности могли стать и охватившие семью императора ожидания, а затем и счастье состоявшегося 30 июля 1904 г. рождения наследника престола.

По случаю его рождения несказанной милостью был отмечен и флот. Приказом по морскому ведомству № 159 от 11 августа за подписью генерал-адмирала Алексея объявлялось, что в честь рождения наследника и "по всемилостивейшему вниманию к постоянному ближайшему участию инженер-механиков флота в строевой суровой службе и боевым их заслугам" государь император "высочайше повелеть соизволил" вернуть механикам общеустановленные офицерские чины (фактическое переименование механиков состоялось только в 1905 г., а корабельных инженеров в 1907 г. – Авт.). В этот же день (после осмотра на Кронштадтском рейде броненосца "Князь Суворов") государь император "провел в Петергофе" весьма секретное совещание, на котором фактически была решена судьба обеих Тихоокеанских эскадр: уже рассеивавшейся Первой и только еще готовившейся к походу Второй. Как видно из показаний Ф.К. Авелана в следственной комиссии, "делопроизводителя на этом совещании не было, и журнала или его протокола составлено не было". Демонстрируя крайнюю забывчивость, адмирал мог лишь сообщить об отказе З.П. Рожественского от включения в состав эскадры броненосцев типа "Адмирал Ушаков", но не мог вспомнить, какое мнение он сам и военный министр В.В. Сахаров высказывали относительно обоснованности выхода 2-й эскадры и ее шансов дойти до Порт-Артура ранее его возможного захвата японцами.

Между тем в официальной истории с определенностью говорится, что настояния З.П. Рожественского о немедленном выходе эскадры были поддержаны Управляющим, который указал "на успешность переговоров о покупке чилийских и аргентинских судов и на убыточность для казны роспуска всех зафрахтованных угольщиков. В итоге выход был назначен на осень 1904 г. в том расчете, что на Мадагаскаре к эскадре присоединяется семь будто бы покупаемых крейсеров. С учетом же ледовой обстановки у Владивостока и с расчетом времени на эскадренную подготовку выход был отложен на полтора месяца, чтобы эскадра могла появиться у Владивостока в марте 1905 г. Получалось, совещанием 10 (или 11) августа эскадру в Порт-Артуре уже "списали". Но Ф.К. Авелан такого признания сделать не может и в своих показаниях пишет, что "при уходе 2-й эскадры из России у меня лично не было уверенности, что Порт-Артур продержится до прихода в Тихий океан 2-й эскадры и что первая эскадра к этому времени будет еще существовать, но все же я считал это возможным".

Из еще более уклончивых и иезуитски изворотливых показаний З.П. Рожественского (их давно бы следовало как бесценный исторический документ опубликовать полностью) с непреложностью явствовало, что в проигрыше Цусимского сражения целиком виноваты команды, офицеры и командиры его кораблей вместе с флагманами, а в изначальном планировании всей операции в августе 1904 г. и в недоставке на эскадру в пути практических боеприпасов – "высшее начальство". Вопреки признанию Ф.К. Авелана о полновластной и исключительно секретной разработке всех планов З.П. Рожесгвенским, он в своих показаниях пишет, что "предначертания для пользования второй эскадрой на театре военных действий имели исходить не от меня". Так адмирал искусно подводил комиссию к разработанному им в плену принципу разделения ответственности, согласно которому его задача состояла только в том, чтобы привести эскадру на театр военных действий. За боевое же ее использование отвечать должны были более высокопоставленные чины, сидевшие в С.-Петербурге.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на ""Слава". Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)"

Книги похожие на ""Слава". Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Рафаил Мельников - "Слава". Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)"

Отзывы читателей о книге ""Слава". Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)", комментарии и мнения людей о произведении.