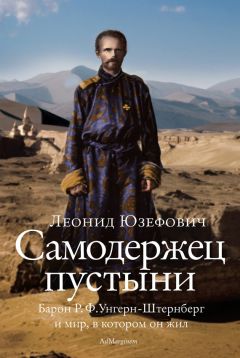

Леонид Юзефович - Самодержец пустыни

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Самодержец пустыни"

Описание и краткое содержание "Самодержец пустыни" читать бесплатно онлайн.

Новое, исправленное и расширенное почти вдвое издание книги «Самодержец пустыни» лауреата премий «Национальный бестселлер» (2001) и «Большая книга» (2009) Леонида Юзефовича, представляет собой документальную биографию одного из самых загадочных персонажей русской истории XX века. Барон Роман Федорович Унгерн-Штернберг (1885–1921) прославился не только своей жестокостью, но и небывалым утопическим проектом спасения умирающей европейской цивилизации по принципу ex oriente lux («свет с востока»). Белый генерал, буддист и муж китайской принцессы, в 1921 году он со своей Азиатской дивизией разгромил китайские войска в Монголии, освободив ее из-под власти Пекина, после чего вторгся в Советскую Россию, но был захвачен в плен и расстрелян. В книге объемом более 600 страниц (около 100 фотографий, многие из которых публикуются впервые) читателю предлагается совершить необыкновенное по экзотичности путешествие во времени и пространстве, погрузившись в атмосферу Гражданской войны на востоке России, монгольского буддизма и Серебряного века русской культуры.

Харбинский поэт Арсений Несмелов положил историю с филином в основу своей “Баллады о даурском бароне”. Правда, филина, символ мудрости, он заменил вороном, птицей более откровенно связанной со смертью и Роком. Дерево, где находится его дупло, превращается в сатанинский алтарь, расстрелы – в жертвоприношения. У Несмелова этот ворон становится олицетворением ночной стороны души Унгерна и в то же время символом его нечеловеческого одиночества. Узнав о его гибели, барон, “содрогаясь от гнева и боли”, кричит: “Он был моим другом в кровавой неволе, другого найти я уже не смогу!” В финале баллады оживший ворон сидит на плече Унгерна, который, тоже восстав из мертвых, исполинским призраком на черном коне проносится в горячих песчаных вихрях над Гоби. Адской свиты, как положено в классических сюжетах такого рода, при нем нет, павшие в боях или им же казненные соратники – это всего лишь челядь, инструмент его дикой воли, не нужный ему после смерти. С ним единственный верный спутник, единственная родная душа на этом и на том свете – даурский ворон, кормившийся телами его жертв.

“Великая Монголия”

18 ноября 1918 года адмирал Колчак был провозглашен Верховным правителем России; в тот же день Семенов направил ему телеграмму, отказываясь признать за ним это звание и требуя в течение суток передать власть Деникину, Хорвату или атаману Дутову. Ответа не последовало, тогда он разорвал телеграфную связь Омска с Дальним Востоком и начал задерживать идущие через Читу на запад эшелоны с военными грузами. Семенов следовал указаниям японцев, считавших Колчака “человеком Вашингтона”, но имел и собственный интерес. “Для него, конечно, выгоднее видеть Верховным правителем генерала Деникина или Дутова, которые не знают всех его художеств, а читают лишь по газетам, что он борется с врагами государства”, – говорил ушедший от Семенова казачий генерал Иван Шильников.

Омск квалифицировал действия атамана как акт государственной измены, в ответ Семенов сам обвинил Колчака в измене и заявил, что во всеоружии встретит его, если тот попытается применить силу. У него приблизительно восемь-десять тысяч бойцов и семь бронепоездов с паровозами в голове и хвосте состава, они круглые сутки стоят под парами, чтобы тотчас двинуться на запад, если войска Верховного правителя будут наступать от Иркутска, или на восток, если придется отражать наступление со стороны Приамурья. Атамана прочат в диктаторы, в Чите все громче раздаются голоса, призывающие силой распространить его власть до Урала, а омских политиков, включая Колчака, предать суду. На возражения, что многие в Сибири будут этим недовольны, следует отложившаяся в агентурных документах непосредственная реакция одного из семеновских соратников: “Наплевать, мы эту сволочь всю перебьем”.

Столкнулись между собой не только две политические ориентации – на союзников и на Японию, не только две тенденции в Белом движении – централистская и автономистская, но и два человека, не похожие друг на друга[49]. Одному 45 лет, он прославленный адмирал, исследователь Арктики, герой Порт-Артура, бывший командующий Черноморским флотом; то, что для него было национальной и личной трагедией, для полного сил 28-летнего полковника, недавнего есаула, стало шансом на успех.

“Легенда о железной воле Колчака, – писал Милюков, – очень скоро разрушилась, и люди, хотевшие видеть в нем диктатора, должны были разочароваться… Чрезвычайно впечатлительный, более всего склонный к углубленной кабинетной работе, Колчак влиял на людей своим моральным авторитетом, но не умел управлять ими”. Еще определеннее высказался о нем Будберг: “Истинный рыцарь подвига, ничего себе не ищущий и готовый всем пожертвовать, безвольный, бессистемный и беспамятливый, детски и благородно доверчивый, вечно мятущийся в поисках лучших решений и спасительных средств, вечно обманывающийся и обманываемый, обуреваемый жаждой личного труда, примера и самопожертвования, не понимающий обстановки и не способный в ней разобраться, далекий от того, что вокруг него и его именем совершается”.

Весной 1919 года, в момент наивысших успехов на фронтах, редактор газеты “Русское дело” Николай Устрялов наблюдал за Колчаком во время молебна и записал в дневнике, что на лице у него видна “печать обреченности”. Колчака преследовали мысли о Роке, об игре тайных сил, о гибельности избранного пути. Он много думал о смерти и при поездках на фронт не расставался с маленьким испанским револьвером, чтобы застрелиться при угрозе плена, а Семенов во время боев с Лазо возил с собой штатский костюм – на случай, если придется спасаться бегством. Он не считал себя ни игрушкой надмирных сил, как Колчак, ни их орудием, как Унгерн, и все его предприятия, даже самые авантюрные, основывались на трезвом расчете и мощном инстинкте самосохранения.

Устрялов писал, что вожди Белого движения органически чуждались власти, она была для них “долгом, бременем и крестом”. Их программа: “Вот доведем до Москвы, и слава Богу!” Зато Семенов “эросом власти” обладал, во многом это и предопределило исход его конфликта с Колчаком. Адмиралу пришлось отменить свой приказ № 61, объявлявший Семенова изменником, и дать обещание сложить с себя звание Верховного правителя при первом соприкосновении его войск с войсками Деникина. Семенов телеграфировал о подчинении, но моральная победа осталась за ним. Произведенный в генерал-майоры, признанный походным атаманом всех трех казачьих войск Дальнего Востока, он сохранил независимость от кого бы то ни было, не считая, разумеется, японцев.

Узнав, что Семенов отказался подчиниться Колчаку, Унгерн отправил ему телеграмму: “Удивляюсь твоей глупости. Что ты – о двух головах, что ли? Очевидно, ты только е… шь Машку и ни о чем не думаешь”.

Едва ли это апокриф, стиль барона узнаваем. Впрочем, довольно скоро он изменил свое мнение и поддержал друга, причем действовал даже более решительно, чем атаман. Тот пытался тянуть время, хитрил, давал успокоительные обещания, которые заведомо не собирался выполнять, а Унгерн попросту арестовал колчаковских эмиссаров в Даурии и на станции Маньчжурия, не вступая с ними ни в какие переговоры. Все это вполне в его духе. Сравнивая Унгерна с Семеновым, в Забайкалье говорили: “Барон с атаманом по одной дороге не пойдут, дороги у них разные. Путь барона прямой, а у того – другой”.

Унгерн не мог не знать, что год назад Колчак лечился в Японии от нервного истощения, и наверняка был солидарен с Семеновым, открыто заявлявшим, что адмирал – “совершенно больной человек”[50]. По своим человеческим качествам Колчак мало годился на роль “железной руки”. Генерал Резухин, ближайший помощник Унгерна, мог назвать офицера Сибирской армии “сентиментальной девицей из колчаковского пансиона”.

В незавершенном романе Сергея Маркова “Рыжий Будда” (писался в 1920-х годах в Ленинграде) рассказывается, что в Урге, при штабе Унгерна, Колчака именовали “герцогом”. Роман в значительной степени написан по воспоминаниям Бурдукова; Марков был с ним хорошо знаком и, возможно, не придумал, а услышал от него это прозвище[51]. В самом слове “герцог” есть нечто бутафорское, оперное, не соотносимое с Россией. Именно так, с долей иронического презрения к диктатору, не устающему напоминать, что “диктатура – учреждение республиканское”, Унгерн и должен был воспринимать Верховного правителя.

При этом и он, и Семенов прекрасно понимали, что для них удобна “демократическая” диктатура адмирала. При реальном, а не формальном подчинении Омску могли рухнуть их общие планы, о которых еще мало кто догадывался. Эти планы касались восточных дел и временно заставляли считать второстепенным все, что происходит к западу от Байкала.

2Летом 1918 года, задолго до конфликта с Колчаком и даже до занятия Читы, Семенов поделился с другом детства Гордеевым своими сокровенными замыслами. Тот рассказывал: “Семенов мечтал в интересах России образовать между ней и Китаем особое государство. В его состав должны были войти пограничные области Монголии (Внутренней. – Л.Ю.), Барга, Халха и южная часть Забайкальской области. Такое государство, как говорил Семенов, могло бы играть роль преграды в том случае, когда бы Китай вздумал напасть на Россию ввиду ее слабости”.

Китайская агрессия была маловероятна, а ссылка на “интересы России”, от которой для ее же защиты предполагалось отхватить изрядный кусок территории, выглядела совсем уж неубедительно. Создание нового государства отвечало прежде всего интересам Японии; на этот счет атаман не заблуждался, хотя и старался затушевать суть дела патриотической фразой. Однако сама идея “панмонголизма”, то есть объединения всех монгольских племен в одном государстве, стала для него глубоко личной, отнюдь не во всем совпадающей с планами Токио и абсолютно чуждой его окружению. Для этих людей Монголия была пустым звуком, ничего не говорящим ни уму, ни сердцу, а Семенов еще в декабре 1917 года обещал монголам, что, укрепившись в России, “поддержит их национальные чаяния и стремление к независимости”.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Самодержец пустыни"

Книги похожие на "Самодержец пустыни" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Юзефович - Самодержец пустыни"

Отзывы читателей о книге "Самодержец пустыни", комментарии и мнения людей о произведении.