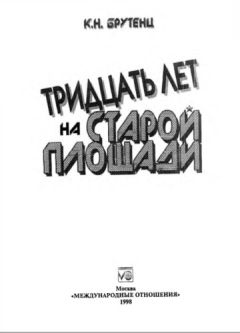

Карен Брутенц - Тридцать лет на Старой площади

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Тридцать лет на Старой площади"

Описание и краткое содержание "Тридцать лет на Старой площади" читать бесплатно онлайн.

Карен Нерсесович Брутенц. Тридцать лет на Старой площади. М.: «Международные отношения», 1998.

Автор — бывший первый заместитель заведующего Международным отделом ЦК КПСС и советник Президента СССР, современник «сталинских побед», хрущевской «оттепели», брежневской контрреформации, горбачевской перестройки, ельцинской России. Он со знанием дела рассказывает о том, чего добивалась политика СССР в развивающихся странах, о ее месте в борьбе двух сверхдержав, ее растущей неэффективности по мере дряхления режима и его руководства. Впервые — притом без прикрас — рассказывается о Международном отделе ЦК КПСС, его структуре и функциях, его людях. Читатель узнает, как в реальности принималось решение об афганском походе и как влиятельные силы в администрации США делали все, чтобы «не спугнуть» это решение. Всей своей книгой автор пытается дать ответ на вопрос, почему распался Советский Союз.

Книга адресована тем, кто интересуется нашей политикой и нашим недавним прошлым; она рассчитана и на широкого читателя.

Это было первым облачком на чистом голубом небе моего бравурно-патриотического восприятия войны — примерно в духе бодрой формулы чрезвычайно популярной тогда песни: «Круша огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет».

Следующее облачко тоже не заставило себя долго ждать. В первые нее две недели после начала войны выпускников средних школ города 1922 и 1923 годов рождения (тогда в школу принимали, как правило, с 8 лет), а также студентов первых курсов взяли на военный учет и стали готовить к призыву (медицинская и мандатная комиссии и т. д.). 17 августа 1941 г. их всех — 800—1000 человек — призвали и, собрав, держали до утра следующего дня на стадионе. И всю ночь у ворот стадиона дежурили родители, подстерегая момент, когда их выведут, чтобы еще раз увидеть своих мальчиков. Я был в этой толпе: уходили двое моих однокашников и двоюродный брат Виген.

Наутро, примерно в 10 часов, какой-то чин с одной шпалой в петлице — видимо, из городского военкомата — сообщил, откуда выйдут призывники. На деле же начальство прибегло к обману, видимо решив избавить себя и, наверное, призывников от дополнительной нервотрепки и застраховаться от беспорядка: ребят стали выводить из другого, отдаленного выхода. И тогда вся дежурившая толпа не слишком молодых женщин и мужчин бросилась бежать, стремясь догнать шедшую нестройным шагом колонну и обнять прощальным взглядом своих детей, уходивших от них, как вскоре выяснилось, навсегда. Удалось это немногим. Эта картина и сейчас, спустя пять с лишним десятилетий, стоит перед глазами. Толпа людей, исступленно бегущих вдогонку за своими детьми, которых командиры заставляли убыстрять шаг, лица этих людей, искаженные предельным физическим и эмоциональным напряжением, их обезумевшие глаза, в которых застыло отчаяние. И это зрелище, потрясшее меня, тоже размывало романтически-бодряческий флер, которым было окутано понятие войны (разумеется, «нашей войны») в моих глазах и моих сверстников.

Судьба отправленного в тот же день эшелона с бакинскими призывниками — а это был, по сути дела, цвет молодежи города — оказалась печальной. Около города Сталино (нынешний Донецк) поезд попал под бомбежку, уцелевших направили в Крым и после двухнедельной подготовки поспешно бросили в бой под Джанкоем навстречу дивизии СС «Мертвая голова». Хотя бакинцами и их соседями, какой-то кадровой частью, эсэсовцы были отбиты (они, по рассказу брата, послужили легкой мишенью, ибо шли в атаку пьяные, поднявшись во весь рост), потери среди наших ребят были большими. Моего брата тяжело ранило. Вообще Крым стал в те годы для бакинской молодежи могилой — как в результате событий лета 1941 года, так и злополучной операции весны 1942 года. Домой из «крымского» набора возвратились немногие.

Кстати, о вернувшихся в годы войны и после ее окончания фронтовиках. Как раз в дни, когда писались эти страницы, мне довелось прочитать «Памятные записки» Д. Самойлова. Это не просто интересная книга, от которой не оторваться, пока не перевернута последняя страница. Эрудиция автора, глубина мысли, свежесть взгляда производят глубокое впечатление. Но его суждение относительно настроений фронтового поколения мне представляется достаточно спорным. Оно, возможно, экстраполирует более поздние ощущения и взгляды на более ранние времена.

Д. Самойлов говорит, будто это поколение рассчитывало, вернувшись с войны, на изменение порядков в стране и было настроено чуть ли не оппозиционно по отношению к ним. Он пишет: «Было бы естественно, если бы начавшуюся борьбу общества за права человека возглавило поколение людей, прошедших войну, достаточно зрелых и достаточно молодых. Но этого не произошло». И продолжает: «Поколение в целом неверно оценивало возможность борьбы за права человека в рамках сложившегося государства. Воспитанное в обстановке своеволия власти, оно считало, что слишком многое зависит от персоналий, от мыслительного уровня и доброй воли людей, стоящих у власти»[12].

Выходит, что поколение было, как минимум, нацелено на борьбу за права человека, хоть и предавалось иллюзиям относительно путей такой борьбы. Вполне вероятно, тот круг, в котором вращался поэт, и был проникнут подобными настроениями. Но ведь поколение не сводится к группе фронтовых поэтов или кружку сплоченных интеллигентов. Если судить по Баку, по тем людям, с которыми я сталкивался, — а фронтовиков было достаточно и на работе, и в институте, — то ни о какой борьбе за права человека они не помышляли. Они вообще, по моим наблюдениям, в нравственном отношении не очень-то выделялись.

Они выделялись другим: большей душевной зрелостью, твердостью, известной самостоятельностью, уверенностью в себе и, наконец, настойчивостью, порой даже настырностью. С фронта они вернулись с убеждением — хотя оно было четко представлено далеко не у всех, — что принадлежат к особому слою людей, заслуживших особые права. Побывав за границей, они действительно рассчитывали на какие-то изменения внутри страны, и речь, мне кажется, прежде всего шла о надежде на более или менее быстрые сдвиги в материальных условиях.

Я отнюдь не пытаюсь дегероизировать фронтовое поколение, как-то принизить его заслуги. Нет, для этого поколения вполне достаточно того исторического подвига — определение тут правомерно именно такое, не ниже, — который оно совершило, отстояв Родину. Подвига, который обязывает к коленопреклонению не только сверстников, не побывавших на фронте, но в не меньшей мере и последующие поколения, включая нынешнее. И нет нужды добавлять еще что-то.

«Интеллигентский» эшелон унес жизни пяти моих одноклассников: Юры Шевцова, Коли Никонова, Коли Бузова, Акопа Григоряна, Юлика Бермана. Последнего до сих пор не могу представить себе в военной форме — тщедушный, нескладный паренек с плохо скоординированными движениями, с загребающей походкой, часто шмыгающий носом. Шевцова и Никонова, служивших в морской пехоте и до того однажды раненых, убило в последние дни обороны Севастополя. Насколько мне известно, с войны не вернулись еще пятеро из нашего класса — итого, как минимум, 10 из 15. Особенно сильное впечатление на нас произвела похоронка на Юру Шевцова, может быть, потому, что мы несколько раз навещали его мать. Этой одинокой женщине, прачке, бравшейся за любую работу по дому у соседей и знакомых, чтобы поднять детей (они удались на славу: высокие, плечистые, красивые ребята, русые, голубоглазые, с густыми черными бровями вразлет), выпала поистине трагическая доля. За пару месяцев до Юриной похоронки она получила известие о гибели и старшего сына. Мария Васильевна представлялась мне каким-то естественным, чуть ли не лишенным чувств воплощением тотальной, безутешной скорби. Сидя напротив нас, она почти не реагировала на наши попытки завязать разговор (хотя чаем угостить не забывала), молчала, сосредоточенно глядя перед собой и положив руки на колени. Руки этой женщины, которая четверть века исступленно трудилась, не гнушаясь никакой работы, заслуживают особого описания. Но мысль выбрасывает на-гора лишь штампы типа «натруженные», «усталые», «мозолистые», «трудовые» и т. д., которые звучат фальшиво.

Недавно, когда среди продажной журналистской черни и «демократических» интеллигентов было модным дегероизировать Великую Отечественную войну — даже название это было осмеяно, — а по сути дела, глумиться над подвигом и памятью миллионов погибших, когда некоторые из этих «храбрецов» доходили до квислинговских заявлений о том, что лучше бы победила Германия, я особенно часто вспоминал лицо Марии Васильевны Шевцовой. И мне так хотелось, чтобы стало возможным невозможное: чтобы эти людишки, не помнящие родства, предстали перед ее сыновьями.

Да, наши мальчики, как и миллионы советских людей разных поколений, были непрочно распропагандированы. Они вдохновлялись целью защиты Отчизны и разгрома фашизма, а очень и очень многие и идеей социализма и освобождения народов от «капиталистического рабства» (что обернулось подчинением Восточной Европы, а дома — укреплением сталинизма). Но именно эти мальчики, молодое предвоенное поколение, и их отцы выиграли войну и спасли Родину. И я отнюдь не убежден, что они смогли бы это сделать, будь они иными, скажем, наподобие довоенных французов, датчан, голландцев да и американцев с англичанами.

Во всяком случае, победа без таких ребят, без их пыла, рвения и веры была бы невозможна. И как бы ни выглядела сегодня политическая теория, которую им внушали, это было поколение, вдохновленное идеалами социальной справедливости и равенства, коллективизма, национального и расового равноправия. Мне близка мысль Гайто Газданова, послеоктябрьского эмигранта, автора книги «На французской земле» о советских партизанах во Франции. Он пишет: «И вот оказалось, что с непоколебимым упорством и терпением, с неизменной последовательностью Россия воспитала несколько поколений людей, которые были созданы для того, чтобы защитить и спасти свою родину. Никакие другие люди не могли бы их заменить, никакое другое государство не могло бы так выдержать испытание, которое выпало на долю России. И если бы страна находилась в таком состоянии, в каком она находилась летом 1914 года, вопрос о Восточном фронте очень скоро перестал бы существовать. Но эти люди были непобедимы»[13].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Тридцать лет на Старой площади"

Книги похожие на "Тридцать лет на Старой площади" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Карен Брутенц - Тридцать лет на Старой площади"

Отзывы читателей о книге "Тридцать лет на Старой площади", комментарии и мнения людей о произведении.